材料一 所谓“大一统”观念,就是主张华夏族和四方的“五方之民”在一个统一的政权下共同生活,共同发展。战国时还实现大一统,但成书于战国时期的许多著作都讨论了“大一统”这个课题。《禹贡》、《周礼》等主张中国、四夷“四海会同”,统一由“王”来集权专制治理,并借用周代许多“设官分职”的成法制定出统一集权的官僚体制。

——《礼记》

认识到中国、蛮、夷、戎、狄五方之民各自都有其居、住、吃、穿、用使用器物的特点,这是不同的经济、文化、习俗造成的,都有其存在的合理性。所以,治理各族人民要尊重他们的民族特点,不要随便地改变他们的习俗。

——摘自中国国家博物馆编《文物中国史》

材料二 在皇权高度集中的背景下,汉武帝主导的文化建设迅速推及全国各地,并对各地的文化产生了深远影响。俞伟超先生曾经指出,从考古学发现来看,西汉初年各地都存在形态各异且独立发展的文化特质,这些文化特质直接继承自战国时代的六国文化。到了武帝时期,各地文化开始趋同,渐形成一个整体,而六国文化基本消失,真正意义的汉文化出现了。

——马孟龙《大一统王朝的确立:秦汉》

材料三 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”“祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亞”形布局。

汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)依据材料,概括战国时期“大一统”观念的主要内容,并结合所学知识指出该观念产生的历史影响。(2)依据材料和所学分析汉武帝时期出现“真正意义的汉文化”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

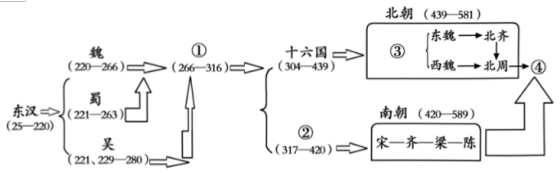

①西晋 ②东晋 ③北魏 ④唐朝

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |

材料一 西周时期,判断一个人究竟是“中国”人还是蛮、夷、戎、狄,是以是否接受了或保持着“礼”作为标准,存在着“中国”敌视蛮、夷、戎、狄的现象。到了春秋时期,随着农田不断被开发,农业生产不断发展,蛮、夷、戎、狄越来越愿意接受“中国”文化的影响,出现主动向 “华夏”靠近的趋势,最终在战国时期成为华夏族的一部分。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家:历史中国的认知与实践》、

(1)根据材料一,概括西周至战国时期民族关系的变化。

材料二通过孝文帝改革,北魏“国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”。改革使南北之间的均势逐渐被打破,形成北强南弱的局面,而北方民族大交融的实现,又大大淡化了南北对立的民族矛盾,这就为隋文帝结束隔江对峙奠定了基石。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(2)根据材料二并结合所学,分析北魏孝文帝改革的意义。

人民是历史的主要创造着,但历史上一些重要历史人物,如孔子、商鞅、秦始皇、汉武帝、北魏孝文帝、王安石等,都对历史的发展做出了独特的贡献。

请任选上面除汉武帝以外的一位历史人物,自拟命题,予以论述。(要求:命题要简练具体明确——如:雄才大略的汉武帝;论述要史论结合,可以从背景、措施、影响三大方面展开论述:总结不要只抄论题。)| A.统治区域扩大 | B.佛教影响削弱 | C.民族交融加强 | D.对外交流频繁 |

材料一 北魏建国伊始,统治者对其他各族人民实行了残酷的高压政策。作为汉族人的冯太后,孝文帝在她的教育下也深受汉文化的熏陶。《魏书·咸阳王禧传》曾记载孝文帝言:“今欲断诸北语,一从正音。”孝文帝改革取得了巨大成就,开创了民族交融的历史新高潮。

——摘编自左颖《北魏孝文帝民族政策研究》

材料二 唐太宗对少数民族的基本态度是“降则抚之,叛则讨之”,也就是各少数民族只要不公开与唐对抗,就对其实行羁縻政策。反之,侵扰内地或对唐有严重威胁者,就用武力解决。唐太宗还举汉武帝的例子说:“汉武帝穷兵三十余年,疲敞中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为编户乎!”尽管这是唐太宗的自我欣赏,但它所反映的事实大体不错。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北魏孝文帝民族政策的目的以及为此采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,以具体史实说明唐太宗民族政策中“抚之”“讨之”的表现。

| A.民族交融加强 | B.商业贸易繁荣 | C.政治清明稳定 | D.中外交流频繁 |

| A.促进了民族交融 | B.削弱了北魏实力 |

| C.沿袭了鲜卑习俗 | D.实现了南北统一 |

材料一 没有任何一个时代是完全一无是处的。站在英雄的角度,乱世之中,所有桎梏和枷锁全都被粉碎,他们可以轻易爬到很高的位置上,给了他们展示自我的舞台;站在历史的角度,每一次乱世,都是推动历史进程的往前进步,人类社会就是一乱一治中发展到今天;但是,站在普通人的角度,乱世真的是一无是处,有一句话说得好,宁为太平犬不做乱离人。

材料二 魏孝文帝的厉行改革,读史的人都说他是失策。这种观察,也是谬误了的。议论他的人,不过说他是:从此以后就同化于汉族,失掉本来雄武的特质。然而不如此,难道想永远凭藉武力和汉族相持么?……总而言之,以塞外游牧的民族,侵入中国,其结果和汉族同化而融合是不可避免的。

——吕思勉《中国通史》

(1)请结合所学知识,以魏晋南北朝,唐末五代十国为例,从政治、思想、经济、民族四个角度分析这两个乱世体现的共同的时代特征。

(2)根据材料二,并结合所学知识。你对民族发展和文明进步有何认识?

| A.推动了门第观念的淡化 | B.为北魏统一北方奠定了基础 |

| C.促进了民族之间的交融 | D.有利于江南地区经济的发展 |