材料一 唐代与西亚的经济文化交流虽然以陆路交通为主,但广州与阿拉伯的海上交通也发展迅速。唐朝政府鼓励海外商人来华贸易。海外商船到达广州后,就有管理港口的人来把船货搬进货栈,代为保管6个月直至本季风期最后一艘商船进港为止。他们从船货中抽取30%作为进口税,余下的交还物主。货物如为唐朝皇帝所购买,则按最高市价给价,且立刻开发现钱。对来华贸易的外商,如有犯法,在同国人之间(如阿拉伯人与阿拉伯人之间)依本国法律论处;在异国人之间(如阿拉伯人与新罗人或阿拉伯人与中国人之间)则依中国法律论处。在广州阿拉伯商人高度集中的地方,唐朝政府也准许他们自治、按伊斯兰教的法律行事。

——摘编自李金明《唐代广州与阿拉伯的海上交通》

材料二 自太平兴国元年(976年)创设榷易署以来,政府第一年即收入三十万缗,不久更增加到五十万缗。绍兴末年,广州、泉州市舶司由“抽买”所得利益每年达二百万缗。王应麟《玉海》卷一百八十六云:“海舶岁入,象犀、珠宝、香药之类,皇祐中五十三万有余,治平中增十万,中兴岁入二百万。”

——摘编自何崇恩《宋代外贸小议》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝政府对阿拉伯商人实行的政策。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明唐宋发展对外贸易的共同影响。

材料一 随着春秋时代华夏意识的产生,汉民族开始形成。在这一过程中,体现为诸子百家的诸文化被创造出来,又逐渐在秦汉时代被统合为华夏的文化。秦汉对前代的继承方式,带有将原本来源各异的民族与其诸种文化整合为汉民族、中国文化的特质,统一的文化意味着“中国”的形成。

——摘编自【日】石见清裕《秦汉VS隋唐,历史为何总是惊人的相似》

材料二 隋唐对前代的继承之处,是汉民族向南方扩张,同时从北方新来的诸民族不断涌入中原。北方民族带到中原来的还有接受波斯文化形成的希腊风伊朗文化和接受印度文化形成的中国佛教文化,以及道教文化。隋唐结束了魏晋以来长达数百年的分裂混乱,带来久违的和平与繁荣的唐代。

——摘编自【日】宫崎市定《在素朴主义的民族和文明中的东洋社会》

(1)根据材料并结合所学知识,比较秦汉文化与隋唐文化的差异。(2)根据材料并结合所学知识,分析造成秦汉与隋唐文化差异的原因。

材料一 中国古代南朝人文献中关于端午节的记述摘编如下:

《后汉书·礼仪志》记载:“仲夏之月,万物方盛,曰夏至。阴气萌作,恐物不茂……故以五月五日,朱索五色印为门户饰,以难止恶气。”

《续齐谐记》中说:“屈原五月五日投汨罗而死,楚人哀之,每至此日,竹筒贮米,投水以祭。世人作粽,并带五色丝及楝叶,皆汨罗之遗风也”。

《荆楚岁时记》曰:“(五月五日)是日,竞渡。”“竞渡”之俗即“俗以五日为屈原投汨罗日,人伤其死,故并命舟楫以拯之,至今竞渡是其遗俗。”“屈原以夏至赴湘流,百姓竟以食祭之。常苦为蛟龙所窃,以五色丝合楝叶缚之。”“四民并踏百草,又有斗百草之戏。采艾以为人,悬门户上以攘毒气。”“端午以菖蒲生山涧中一寸九节者,或镂或屑,泛酒以辟瘟气。”

材料二 东亚的日本端午民俗的记载可追溯到公元611年编撰的《日本书纪》:“推古天皇十九年(公元611年)五月五日在菟田野(现奈良县宇陀市榛原区足立)举行‘药猎’,拂晓参加者集合在藤原池附近,天亮出发。”

7世纪末,东亚的新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立了中央集权国家。新罗的佛教、姓氏习惯和节日习俗深受中国影响。东亚地区文化在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰等方面,也深受唐朝文化影响,东亚文化发展。

(1)结合所学,简要说明材料一中端午节习俗体现的中华传统文化思想内涵。(2)依据材料二结合所学,对隋唐时期“东亚文化发展”进行阐释。

材料一:隋唐两代,以高度的凝聚力继承了商周秦汉以来中国古代文化的优良传统,以旺盛的消化吸收力融汇了外来文化的新鲜养料,以超越前人的创造造就了当时第一流水平的具有世界性的隋唐文化,以空前的拓展力远播异域,为人类文明的发展作出了卓越的贡献。……直到今天,海外的华人仍自称唐人,以纪念这个金光灿烂的时代。

——摘编自王仁波主编《隋唐文化》

材料二:中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广“大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。

——摘编自南开大学李喜所《“中华文化圈”的时空解读》

(1)根据材料一,简析隋唐时期文化高度繁荣的原因,并结合所学从医学角度说明隋唐“为人类文明的发展作出了卓越的贡献”。(2)结合所学,以材料二的视角阐述隋唐时期中华文化对日本的影响。

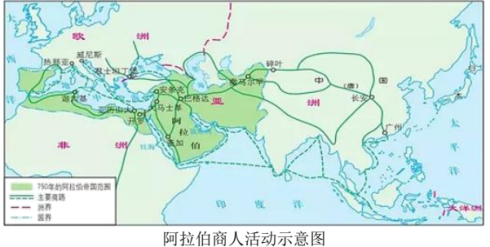

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式。阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代“转型.……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(1)根据材料一、归纳概括阿拉伯帝国统治的主要特点,并结合所学知识分析其兴起发展原因。(2)根据材料二、概括材料中作者的观点,并结合中国古代史的相关知识对该观点加以论证说明。

材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式,阿拉伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代”转型。……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自(日)宫崎正胜《大国霸权:5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(2)根据材料二及所学知识,用史实说明古代中国和阿拉伯推动了社会发展和进步,也对世界文明作出巨大贡献。

材料 在中国文化中,“和”与“同”是严格区分的两个概念。《国语》说,“和实生物,同则不继”。“同”是指同类事物的简单重复或机械叠加,而“和”的前提恰恰是“异”。中国人认为,尊重和包容差异性,让不同事物或不同要素按一定规则进行相互补充、相互配合,才能形成一个有内在生命力的有机整体。任何一种文化要想永葆生机活力,都必须保持开放胸怀,不断吸收借鉴新的文化要素。

——摘编自郜建华《兼收并蓄 有容乃大——深刻把握中华文明突出的包容性》

根据材料并结合所学中国古代史的相关知识,自拟一个论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)材料一 公元前四五世纪,中国的丝绸已辗转来到古希腊城邦。唐代的对外贸易以海上贸易为重点,海陆各国皆以进口中国丝绸产品为荣资,茶叶在边关互市中成了重要商品。南宋初年,外贸收入约占全国财政收入的百分之二十。宋代的出口商品中以丝绸绢帛为首位。东起日本,西至欧洲皆有宋代钱币和陶瓷的出土。制瓷技术也随着产品的出口传播到世界许多地方。明清时期曾实行“海禁”政策,严格限制商民出海贸易,由广州十三行为代表的行商垄断进出口贸易。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》

材料二 (鸦片战争前)广州贸易的主要特征是朝廷授权“十三家”为行的商号,作为唯一的对外贸易代理人。开办这些行的主人即所谓的“行商”,向朝廷捐呈大笔钱财,以保证他们的垄断性特权。尽管这个公行只是一个民间机构,却得到官方的支持。由于有了公行,不懂夷语的官员和不懂中国章程的洋商便可避免直接见面,公行则被赋予为官府征集关税和替洋商交纳税款的双重职能。有的行商受到官场的无情压榨,从1786年起朝廷要求他们每年缴纳5.5万两的核定捐银。此外还要收集洋表、洋钟呈送给巡抚和户部,为诸如帝室寿辰和婚嫁等庆典贡献礼品。1842年,公行撤销。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料三 英国东印度公司,成立于1600年,到1858年才被撤销。严格来说,作为一个历史名词,“东印度公司”并不特指为英国东印度公司。在17世纪,“东印度公司”是西欧大多数国家为开拓殖民贸易而设立的一种公司模式,其贸易对象主要是印度、马来西亚等位于印度洋以及太平洋西面的亚洲国家。这个组织,起初是一个商业资本的垄断公司,后来变成了主宰印度的“商人政府”,最后又变成了没有商业性的、纯粹的军事行政机构。从其整个的发展过程来看,英国东印度公司既非单纯的商业组织,亦非正式的政权机构,而是既有商业性又有政权性的混合体,是英国侵略印度的开路先锋和主要工具,是“英属印度的真正开创者”。

——摘编自陈传金《英国东印度公司的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代对外贸易的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析公行撤销的原因。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,比较公行与东印度公司的异同。

材料一 从唐太宗开始,唐代就遵循着“中国既安,四夷自服”的方针,奉行积极的对外开放政策。唐代外国人的来华与留居大致可分为以下几种情况:来唐朝贺、奏事、进贡等使臣;入质或入充侍卫的外国蕃王子弟、酋长;慕中华之风而归附或流寓中土者;来唐传教的僧侣;来唐贸易的商胡。外国使臣由鸿胪寺接待,来唐传教士由礼部和鸿胪寺管理,市舶司和互市监负责管理来华外商。唐朝对寓居或定居中国的外国人不排斥,不歧视,他们几乎享有同唐人一样的政治权利和经济待遇,外国人可以在唐朝参加科举、做官为将、殖产、娶妻妾,政府也保证外商的经济权益不受侵犯。

——摘编自田廷柱《唐代外国人来华与留居述略》

材料二 晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动。鸦片战争后,随着通商口岸的增开及外国在华条约特权的扩大,各国商民旅居中国各口岸者其数日增。据统计,光绪二十二年(1896年),各国商民共计9755人,及至1902年,各国旅华人数已达19119人。为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中德《续修条约》中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅闯中国内地的洋人起到了一定的警示作用。除此之外,清政府还依据相关约章和国际法对外交涉。其实施效果尽管不尽如人意,但却促使近代中国以愈益主动、开放的姿态向国际社会靠拢。

——摘编自付超《晚清对赴华内地游历外人的管理述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代外国人来华的原因,并概括唐代对外国人管理的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清政府加强对赴华内地游历外国人的管理的背景并进行评价。

材料一 公元646年元月,孝德天皇颁布《改新之诏》,并全力向全国推广。该诏书规定,官吏由国家任免,废除贵族世袭制,实行“八省百官”制和国郡里制。在经济方面,废除贵族私有土地制度和部民制,实行公田公民制度。国家还定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。大化改新为日本确立了一套在当时颜为先进的管理体制,使日本社会环境稳定,社会经济得到发展,为日本以后的繁荣奠定了基础,而且使日本完成了社会转型。

——摘编自王海燕《日本古代史》

材料二 公元682年,新罗在中央设立国学,学制九年,主要招收15至30岁的贵族子弟,教授儒学经典,以培养统治阶级的骨干力量。为了推动儒学的发展,统治者还设立了读书三品科。国学的传授内容主要以《周易》《尚书》《礼记》《左氏春秋》为主。到了公元8世纪末9世纪初,新罗向唐朝派遣了大量留学生,使其直接到中国学习儒学,许多贵族的子弟甚至留在唐朝研究儒学,期限十年,学满回国。去唐朝学习的新罗人中,包含了新罗的各社会阶层,有官员、学生、僧侣、军人、商人、农民等,他们承担着文化交流的重要任务。

——摘编自[韩]金珊湖《大朝鲜帝国史》

(1)根据材料一,概括日本大化改新时期确立“先进的管理体制”的措施,结合所学知识简析大化改新“完成了社会转型”的含义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新罗在7~9世纪学习唐朝文化的主要特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐朝文化对当时日本和朝鲜的影响。