材料一 北宋前期的中枢权力机构设置,并非全盘新创,而基本上是整理、更革前代设施的产物。更革思路是在北宋初期的政治实践中逐步明朗化的,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。马端临《文献通考》曰:“宋朝设官之制,名号品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸中外管库,悉隶三司。”

——摘编自袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料二 宋代文化得到相对普及,这种相对普及最重要也富有时代意义的表现是文化不再被极少数士家大族完全垄断,逐渐由士阶层普及到农工商各阶层。如理学不再仅仅是“理”“气”等一些深奥的哲理,而是呈现了普及化、通俗化的趋势;文学重心的下移适应了社会娱乐的需要。另外,宋代“虽为市贾,亦重儒术”的事例不少,这从另外一个角度说明宋代商人的社会地位开始转变。清代沈垚就认为,从宋代开始“天下之士多出于商”,说明当时士、商之间的界限确实已经不太分明。

——选编自张全明等《中国历史大讲堂·宋史十二讲》

(1)根据材料一,结合所学知识,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现。指出实施这一“更革思路”的主要目的。

(2)根据材料二,结合所学知识,说明宋代文化“逐渐由士阶层普及到农工商各阶层”在思想、文学方面的体现。

(3)依据上述两则材料并结合所学知识,概述从宋代开始“商人的社会地位开始转变”的表现。

材料一

图一春秋战国时期的生产工具 图二废井田开阡陌

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)模仿下面的示例,简介两税法。

| 示例:租庸调制 唐初实行的赋税制度。规定凡是均田人户,均按丁承担定额的租调,并负担一定的徭役。男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。租庸调制有利于农业的恢复和发展。 | 两税法 |

材料二 这个大文人(王安石)实在是一个不错的改革者,它能够考虑到“青苗法”,在政府和农民间建立了庞大的债权关系,还有“免役法”,即资金和劳役的替代法,这就更加大胆了。这些改革使国家富裕了……

——摘编余秋雨《中华文化四十八课堂》

(3)据材料二并从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”。

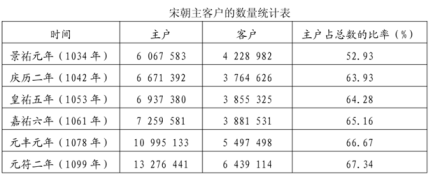

宋朝主客户的数量统计表

| 时间 | 主户 | 客户 | 主户占总数的比率(%) |

| 景祐元年(1034年) | 6067583 | 4228982 | 52.93 |

| 庆历二年(1042年) | 6671392 | 3764626 | 63.93 |

| 皇祐五年(1053年) | 6937380 | 3855325 | 64.28 |

| 嘉祐六年(1061年) | 7259581 | 3881531 | 65.16 |

| 元丰元年(1078年) | 10995133 | 5497498 | 66.67 |

| 元符二年(1099年) | 13276441 | 6439114 | 67.34 |

——摘编自柴荣《透视宋代的土地兼并问题》

(1)提取宋代户籍变化的信息,并说明理由。

(2)结合材料反映的经济总体特征,说明王安石变法对此有何影响。

材料 明治以前,受朱子学影响,日本思想界多批判王安石及其新法。明治时期,日本对王安石的关注提升。有人认为,当时日本国势与赵家相类,外患不在辽夏之下。后来,随着国家主义思潮膨胀,思想界对王安石的评价发生根本变化,赞扬其辅佐神宗,务在富国强兵。有人将宋神宗比拟为振兴王权、宣扬国威的路易十四,将王安石比作法国重商主义的典范范柯尔贝尔。更有留学西欧的学者引王安石为知己,认为其经济政策一改中国传统的退守主义,变为扩展财源的积极主义;取市易、青苗、均输等干涉主义手段,使国家握有利权;义取之以道,兴实利与人民,令国民不被其害。破空前古,正与当时泰西经济观念相同。

——摘编自张呈忠《日本近代化进程中的王安石变法研究》等

(1)据材料概括说明明治时期日本思想家对王安石变法的认识。

(2)据材料并结合所学知识,说明以上认识产生的原因。

——摘编自柴荣《透视宋代的土地兼并问题》

(1)提取宋代户籍变化的信息,并说明理由。

(2)结合材料反映的经济总体特征,说明王安石变法对此有何影响。

材料 庆历三年(1043年),范仲淹向宋仁宗上《答手条陈十事疏》,提出一系列的改革措施。改革加强农桑立法,奖农桑,把农业的好坏作为考察官吏和官吏黜陟的重要内容;合并户口稀少的县邑,减轻其地人民的傜役;节用、节俭,裁减统治者的侈耗费;均赋税,宽徭役,减轻人民负担;规定除长子外,其余子孙须年满15岁、弟侄年满20岁才得恩的,而恩的出身必须经过一定的考试,才得补官。由于新政触犯了贵族官僚的利益,因而遭到他们的阻挠。次年,范仲淹等人相继被排斥出朝廷,各项改革也被废止,新政彻底失败。

——摘编自高美玲《“庆历新政”与“熙宁变法”二三事》等

(1)根据材料,概括庆历新政的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括庆历新政和王安石变法失败的共同原因。

材料 庆历初期,国家面临空前的内外压力,各类社会矛盾愈益突出。范仲淹、富弼、欧阳修等人抨击积弊,力倡新政。范仲淹进《答手诏条陈十事》,指出“穷则变,变则通,通则久”,提出“端本澄源”的原则,这一奏章成为“庆历新政”的纲领性文件。富弼上章《乞编类三朝故典》,强调“法制既立,然后万事有经而治道可必也"。批评时政的士大夫力主复振祖宗之法。祖宗之法是新政派复振纲纪的楷模,也是他们主观上保护自己的屏障。

改革措施针对既得利益集团,如明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田等五条建议,在推行过程中遇到很大困难。新政的倡行者们,在变革启动阶段,谨慎小心。范仲淹,富弼、韩琦等人入朝之初,主要精力用于对付西北边患。仁宗朝,朝政宽松,却又暴露出国家行政施为滞缓的问题,庆历改革未能成功。庆历之后,社会上仍然涌动着变革的思潮。

——摘编自任逸飞《宋仁宗的庆历新政,败给了谁》

(1)根据材料并结合所学知识,指出庆历年间北宋所面临的内外压力。

(2)根据材料并结合所学知识,分析庆历新政失败的原因。

材料 宋朝印象“面面观”。某校高中学生历史社团分组寻找材料,准备进行一场关于宋朝历史的拓展学习讨论。

第一组:(宋太祖)变置施设必当其务……故能驾驭将帅,训齐士卒,外以捍夷狄,内以平中国。于是除苛赋,止虐刑,废强横之藩镇,诛贪残之官吏,躬以简俭为天下先。……此所以享国百年而天下无事也。

——摘编自王安石《本朝百年无事札子》(1068年)

第二组:今西北强梗,边备未足,京师卫兵多远戍,或有仓卒,辇毂无备,此大可忧也。……新招者聚市井之辈,而轻嚣易动,或财力一屈,请给不充,则必散为群盗。今生民已困,或连年凶饥,将何以济!

——摘编自范仲淹《答手诏条陈十事》(1043年)

第三组:北宋末,人口达到一亿多。宋代的垦田面积达到7亿多亩,农业生产力提高,粮食商品率达40%,使得大批农业人口脱离土地束缚,进入城市生活。北宋的城市人口占20.1%,东京少说有100万人。“城郭之人,日夜经营不歇,流通财货,以售百物,以养乡村”。夜市直至三更尽,才五更又复开张,通晓不绝。城市配备有公共性专业消防机构:“潜火队”,东京设置专门的“街道司”,用来管理城市的环境卫生。

——摘编自吴钩《宋·现代的拂晓时辰》

综合以上小组的材料并结合所学知识,陈述你眼中的宋朝印象并说明理由。(要求:观点明确、史论结合、论证充分)

材料一:商鞅说“凡将立国,制度不可不察”。又说“制度时,则国俗可化而民从制。” ……改革他认为不合时宜的旧制度,从而进行制度创新。

——叶行昆《论商鞅变法于制度创新》

材料二:对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点

观点一 | 拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一自觉的、坚定的比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明化的进步的历史运动。 |

观点二 | 孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是拓跋族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化。 |

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

材料三:为了解决当时的“积贫”问题,王安石的指导原则是“因天下之力,以生天下之财”,就是大力发展农业生产和促进中小工商业者发展,从根本上巩固并扩大税源;强迫逃避税负成性的大地主大商人和特权阶层多交税费,强迫原来不承担差役的市民、未成丁、单丁、女户、佛寺道观和官员家庭交纳免役钱。

——摘编自姜锡东《“王安石变法”的成败得失》

材料四:甲午中日战争之后,内外交困的清朝政府对其经济政策作了调整。核心是以筹饷练兵为急务,以恤商惠工为本源。清政府在采取措施维持、改造和扩张国家资本的同时,也放宽了对私人资本的限制,鼓励和允许他们在一些领域中的发展,个别的还给予一定的资助与扶持。

——摘编自徐卫国《论甲午战后清政府经济政策的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅为改革不合时宜的旧制度在秦国进行的制度创新。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化问题的认识。

(3)指出材料三中王安石变法是如何解决“积贫”问题的。

(4)根据材料三、四并结合所学知识,简析晚清经济政策调整与王安石变法的相似之处。

材料一 王安石变法推行“农田水利法”所取得的效果是相当可观的。以熙宁八年兴修的木兰陂为例,该工程修成后,“溉南洋之田万余顷,岁输军储三万七千斛”,“自是南洋之田,天不能旱,水不能涝”。南宋后期,人们还为主持修陂的李长者修庙祭祀,颂其功德。

——摘编自吴泰《熙宁、元丰新法散论》

材料二 宋初务弱外兵。其后中央的军政,不加整顿,禁军也弄得很腐败。又历代厢军升为禁军的很多,每遇荒年,又把招兵看作救荒的政策,于是兵数骤增。熙宁三年行保甲之法,以十家为一保,保有长;五十家为一大保,有大保长;十大保为一都保,有都保正、副。户有二丁的,以其一为保丁。保丁中每日轮派五人备盗。后来才教保长以武艺,教他去转教保丁。王安石欲以民兵代募兵。

——摘编自吕思勉《中国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括农田水利法实施所取得的效果。

(2)根据材料二概括王安石实行保甲法的目的。

(3)综合上述材料,简评王安石变法的目的和性质。