| A.加强中央对地方的控制 | B.防止武将兵权 |

| C.财政收入大大增加 | D.重文轻武 |

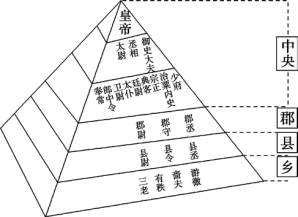

材料一 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图

材料二 汉初承秦制,三公九卿多由功臣担任。他们位高权重,多骄纵专横。武帝时,这种情况仍很严重。如其舅父田蚡大权独揽,任用私人。以致于汉武帝不耐烦地说:”君除吏尽未?吾亦欲除吏!“

——李建国《略论中国古代中枢机构的演变》

材料三 历代专制君主虽殚精竭智企图集全部大权于一身,但要其真正做到一人“独治”全国是根本不可能的……因此各个朝代的政治体制改革,或是将中枢权力从一个机构转移到另一个机构曰或是将其割裂分散,交由若干机构、若干人共同执掌曰最高明的”创制”如明清统治者,是在皇帝和政府之间建立一种新型的权力中介机构,以确保皇权对中枢权力的控制。

——摘编自李渡《中国历代中枢权力机构沿革论略》

(1)根据材料一,说明秦朝的政治制度有哪些?对后世有何影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝调整中枢权力机构的措施及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举唐宋对中枢权力机构进行“割裂分散”的史实,并指出明清统治者“创制”的体现。

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明中国古代统治者调整中枢权力机构的共同目的。

材料一 (唐末以来)及府兵法坏而方镇盛,武夫悍将虽无事时,据要险,专方面,既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。然则方镇不得不强,京师不得不弱,故曰措置之势使然者,以此也。

——摘编自《新唐书》卷五十

材料二 唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。

——摘编自司马光《涑水纪闻》卷一

材料三 在宋代,各郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。宋代各路四监司为中央派到地方,对各州进行监控和节制。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐末政治危机的表现,并归纳宋代统治者采取的相应的措施。(2)根据材料三并结合所学知识,概括宋代加强中央集权的特点。

材料一 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 清朝前期开拓和巩固边疆的举措简表

| 东北 | 打击沙俄,1689年签订《尼布楚条约》 |

| 北方 | 入关前打败并收降漠南蒙古,后在漠北、漠南蒙古地区设内蒙古盟旗、乌里雅苏台将军管辖 |

| 西北 | 打败漠西蒙古准噶尔叛乱,设立伊犁将军管辖 |

| 西藏 | 册封五世达赖和五世班禅,设立驻藏大臣,实行金瓶掣签制度 |

| 西南 | 大规模进行改土归流 |

| 东南 | 打败郑氏政权,设立台湾府,隶属福建省 |

——根据《中外历史纲要(上)》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。

(2)根据材料二,归纳清朝前期经略边疆举措的特点。

材料一 宋朝的发展轨迹上,承载着晚唐五代以来太过沉重的历史教训。“祖宗之法”立意于防范“意外仓促之变”,以制度的平缓调适来保证政治的稳定。这一方针,有效杜绝了内部的重大变局,使得宋代以后,中国历史上再也没有出现通过兵变或所谓“禅让”等方式篡取中央政权而成功者,也没有发生严重的地方分裂割据局面。防范纤悉的小心与牵制,一方面使这一朝代政治上步履蹒跚,因而难免“因循”之讥;另一方面,却也出于对“防弊”的重视,使其制度建设颇为细密,且调整更革不断,渗透出务实与创新的精神。

——摘编自邓小南《创新与因循:“祖宗之法”与宋代政治变革》

材料二 在中国古代,“祖制”特指“先皇制度”。具体而言,“祖制”是本朝开国皇帝以及先代皇帝构建的关于国家治理根本制度的规范体系,其内容涉及:国家权力分配与制衡、朝廷运行机制、重大事件决策、重要职官任免、朝贡外交以及对于特定群体的规制、对于特殊事件的处理等等。祖制的名称,各朝不一,有称“祖制”“祖训”“圣政”“圣训”也有称“本朝家法”“祖宗故事”“祖宗之法”等。历代的皇帝都十分重视祖制,将祖制作为一种原则,一种政治惯例,在中国古代国家治理与社会控制方发挥着重要作用。

——摘编自朱勇《“祖制”的法律解读》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代在处理中央与地方关系时“制度建设颇为细密”的表现并分析这些措施的历史作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代统治者用“祖制”治理国家的原因。

| A.北宋地方官僚机构臃肿 | B.地方权力过大威胁中央 |

| C.根本上杜绝了割据隐患 | D.维护政治稳定效果显著 |

| A.北宋国家统一、边疆安定的现状 | B.统治政策影响社会理念 |

| C.科举取士致使“崇文”思想的盛行 | D.宋代集权统治得到加强 |

| A.中央集权强化 | B.军民训练有素 | C.信息传递迅速 | D.募兵政策有效 |

| A.用文官担任枢密使 | B.设置宣政院管理吐蕃地区 |

| C.设参知政事为副相 | D.设置转运司统管地方财政 |

| A.与唐代三省制一致 | B.政务运行更为高效 |

| C.制衡方式更为严密 | D.中央集权日趋强化 |