材料一 西周的宗法分封制度,造就了华夏系民族共同体与戎、夷、蛮、狄共同体犬牙交错、夷夏混居的族群分布格局。春秋以降,周王室在“礼崩乐坏”的大趋势下日益式微,由此失去了制衡诸侯和四裔诸族的“天下共主”地位。大国争霸、四夷交侵背景下的剧烈社会动荡,极大地推动和促进了各地族群的空前融合和相互认同。华夏、蛮、夷、戎、狄之间的文化差距和心理隔阂日益消弥,华夏与蛮夷戎狄一体同源的思想观念应运而生。这种观念的广泛流行,代表了当时“中国认同”的最高境界。

——摘编自田广林、任妮娜《从夷夏异制到华夷一体:春秋战国时期的“中国”认同》

材料二 南宋统治者对南方西南少数民族采取了“权其酋长、使自镇抚”,建立土官统治,实行“以夷治夷”或“以夷治蛮”政策。辽、金建立政权后,逐步改变了对待异族掠夺与同化政策,承袭了“胡汉分治”与“因俗而治”,实行两种制度,“以国制待契丹、以汉制待汉人”。辽、金都实行了南北面官制、蕃律和汉律,还接受了先进的汉族文化和管理制度。元朝中央设宣政院管辖藏族地区事务,制定了“吐蕃刑律”,极大地密切了吐蕃地区与中央的关系。继南宋将澎湖划归福建晋江县管辖后,元在澎湖设立了巡检司,管辖台湾和澎湖。在北、西北地区设立羁縻卫所和屯田,以当地民族首领充任卫所长官。南方和西南地区,在土官制度基础上,发展成更加严密的土司制度。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期“中国认同”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概述辽宋夏金元时期国家治理的新举措及特点。

材料 《辽史·百官志三》载:“辽有北面朝官矣,既得燕(今北京)代(今属山西)十有六州,乃用唐制,复设南面三省、六部、台、院、寺、监、诸卫、东宫之官。诚有志帝王之盛制,亦以招徕中国之人也。”《辽史·义宗传》载:“时(918年)太祖(耶律阿保机)问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖曰:‘佛非中国教。’倍(太子耶律倍)曰:‘孔子大圣,万世所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。”

——摘编自王文光、江也川《辽夏金的中华文化认同与中华民族共同体建设》

(1)根据材料,概括辽朝的国家治理举措。(2)根据材料并结合所学知识,补充一条中国古代少数民族政权采取的类似国家治理举措,并简析它们的共同影响。

材料一

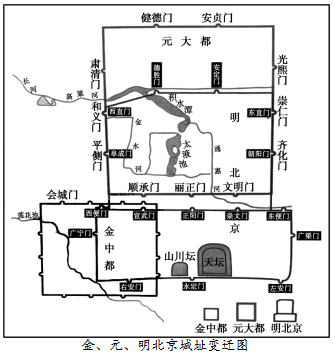

(1)依据上图对金、元、明北京城址变迁和城市布局进行简要说明。

材料二 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体……由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(2)依据材料和所学,分析辽金时期政治重心开始北移的影响。

| 辽 | 西夏 | 金 |

| 辽代官职,分北、南两院,北面治宫账、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,其得宜矣。 重熙五年(1036年),辽兴宗亲临礼部贡院试进士。. | 其官分文武班,曰中书,曰枢密,日三司,日御史台。 保留了原有蕃官体系,如宁令(大王)等官职。 人庆 (四年) 1147年,复设童子科,于是取士日甚。 | 女真初起,其部长日孛董,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号。 金太祖定燕(今北京),学习辽南北面官制度。 金承辽后,进士科目兼采唐宋之法而增损之。 |

——据《辽史》《宋史.夏国传》《金史》制作(1)比较辽、西夏、金制度的相同之处。

依据材料并结合所学,从民族政权并立与民族交融角度,谈谈你的认识。