| 地域年代 | 唐朝天宝元年(742年) | 北宋元丰三年(1080年) | 南宋淳熙十四年(1187年) |

| 北方 | 493 | 459 | 679 |

| 南方 | 257 | 830 | 1238 |

| A.南北文化交流 | B.经济重心南移 |

| C.疆域面积扩大 | D.中央集权加强 |

主题一经济的发展

材料一 宋初,北方作物的大规模南移和占城稻的引进推广,在耕作制度上带来的一个重要影响,就是在同一块地上不同作物可以接续栽种,不少茶农、桑农、果农等不再是为自身的直接消费而生产,而是把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品。

——摘编自张其凡《中国大通史》

材料二 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料三 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闻阎之卑,倡优之贱,男子服带犀玉,妇人涂饰金珠,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“偶巷(坊)制”,坊不再是封闭式的居民区。实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。正是这场宋代的“城市革命”,推动了封建城市规划的变革,中国城市的发展,开始了多元化的道路。

——摘编自《中国古代的城市生活》

材料四 宋元时期,南北交通改善,为技术和贸易的交流创造了有利条件。经济氛围宽松自由,商业空前繁荣,同时在税赋方面大量征收纺织品。这一时期,北方大量人口南徙,为江南带来了充足的劳动力和资金,同时也将北方较为先进的纺织技术传到江南地区。1289年,元世祖又“诏置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,责民岁输木棉十万匹”。在此情况下,棉纺业在各地广泛兴起,元代棉花已能与丝、麻纺织原料鼎足而立。

——摘编自杨敏《宋元江南纺织手工业与区域经济的相关性研究》

材料五 五代十国时期,南方战事稀少,社会环境较为安定。在此期间,南方逐渐成为经济发达的地区。北宋灭亡之后,南宋政权偏安一方,南方经济得以进一步发展。此时南方在农业、手工业、商业上都得到了巨大发展,已达到一定的发达水平,农业生产甚至超过北方。此外,自唐至宋元,庄园的分布有明显向南推移的趋势。到了元代,为解决“南粮北运”问题,甚至开发前所未有、规模浩大的漕运和海运,也足见南方经济的重要性和其影响力。

——摘编自商字楠《中国古代经济重心转移及其影响分析》

主题二社会的变化

材料六 两宋时期,伴随着商品经济的发展,中古时期森严的良贱制度也逐渐被打破。宋仁宗时赋予了私人奴婢编户齐民的法律地位,南宋高宗建炎三年(1129年)后官奴婢制度消亡。仁宗朝,政府规定商人、佃农、奴婢均为编户齐民,这意味着压抑下层百姓权利的种种桎梏得以剔除,而对奴婢生命权的保护亦更加深入具体了。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

材料七 (宋代)岳州知州指出:“(农民)自来兼作商旅……欲出榜招召,务令疾速归业。如贪恋作商,不肯回归,其田权许人请射(承佃耕种)。”宋高宗采纳户部意见:“商人田产,身虽在外,家有承管,见今输送二税,难(不应)许人请射。”

——摘编自徐松《宋会要辑稿》

材料八 社会流动按其流动方向,划分为水平流动和垂直流动。关于水平流动,多表现在地域和职业方面的流动。如农民摆脱户籍与土地的束缚,“释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之”。商人在各地流动,“富室多是外郡寄寓之人,盖此郡凤凰山谓之客山,其山高木秀皆荫及寄寓者。其寄寓人,多为江商海贾……”士人也从事经商,在赶考途中,有“贩盐为事”。垂直流动则多表现在科举制全面展开,任何人都可以通过自身的努力获得上升的机会,宋代开始阶级区分不及前代严格,阶级之间的流动性比较大。

——摘编自陈静《宋代商品经济与社会流动研究》

材料九 唐宋变革是中国传统社会历史上的重要变革,实现了春秋战国以后的又一次社会转型,使中国传统社会进入齐民社会阶段。较之此前的汉唐世族地主社会,齐民社会具有社会等齐性、契约普遍性和社会流动性三个方面的进步特征:社会等齐性意味着社会特权阶级大大缩小了,社会身份趋于等齐,社会等齐性为社会“从身份到契约的转变”创造了前提条件,导致契约的普遍化,并使人们摆脱了身份的束缚,可以自由迁徙并从事各种不同的职业,这些大大提高了社会资源的配置效率。

——摘编自高德步《唐宋变革齐民地主经济与齐民社会的兴起》

*基础测评*

(1)根据材料一并结合所学知识,概述宋代农业发展的新气象并分析其影响。

(2)根据材料二,概括宋朝商品经济繁荣的表现。

(3)根据材料三,概括宋代“城市革命”的主要表现。

*能力提升*

(4)根据材料四并结合所学知识,概括宋元时期纺织手工业发展的社会背景。

(5)根据材料五并结合所学知识,说明经济重心南移对宋元产生的影响。

(6)据材料六并结合所学知识,概括宋朝社会发生的新变化及其变化的原因。

(7)据材料七,概括其反映的社会现象及其出现的原因。

(8)据材料八,概括宋代社会流动的主要表现,据上述材料并结合所学知识,简要概述宋代社会出现的主要新变化。

*历史纵横*

(9)根据材料九,指出唐宋变革的具体表现,并结合所学知识简析导致该表现的原因。

| A.江南优越的自然环境 | B.经济重心的进一步南移 |

| C.先进生产技术的传播 | D.江南农产品商品化趋势明显 |

| A.江南三角洲农业退化严重 | B.国家政治中心迁移频繁 |

| C.湖广地区经济水平最发达 | D.经济中心呈现分化趋势 |

【说一说】

南方经济发展带动了文化的进步。北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

请回答:

(1)如何理解北宋科举考试中南北分卷的做法,其利弊如何?

【谈一谈】

积水潭地区(今什刹海一带)是古都北京的灵魂。

元代在建设大都时,著名水利学家郭守敬奉命设计大都的水系。积水潭是北京水系的重要组成部分,也是京杭大运河的北端点码头,南方的粮食、木材经漕运水道源源不断进入大都城。“川陕豪商,吴楚大贾,飞帆一苇,径抵辇下。”米市、面市、缎子市、皮帽市、帽子市、鹅鸭市、珠子市、珍宝市、柴炭市、铁器市,皆在这一带。元末《析津志》描述其地盛况云:“钟楼之东南转角街市俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆,有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右俱有果木饼面柴炭器用之属。”

请回答:

(2)根据上述历史材料,概括促进元代积水潭地区商业繁荣的因素。

【读一读,析一析】

人口问题是人类社会发展的一个重要话题。

请回答:

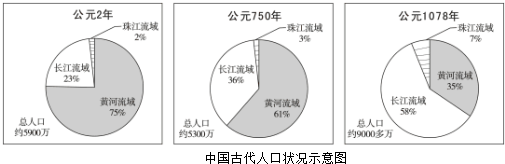

(3)阅读图,指出中国古代人口变化的趋势。并结合所学分析出现这一变化的主要原因。

材料一 埃及文明反映了埃及人及其自然环境所独有的特点,因而有它自己的特色。尼罗河就象一根天然的纽带,把整个流域地区连接成一个稳定、有效的整体……它促进了整个流域地区在约公元前3100年时的统一。尼罗河每年的泛滥可以预知趋势平缓,从而助长了埃及人的自信和乐观,埃及人把他们的洪水之神看作“它的到来会给每个人带来欢乐”的神。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

隋朝运河线路图 |  元朝运河、海运路线图 |

(1)根据材料一,结合所学,概述尼罗河对埃及文明的影响。

(2)根据材料二,结合所学,概括指出与隋朝相比元代航运线路的变化,并简析变化的主要原因。

| A.关中地区开始失去作为全国经济重心的地位 | B.经济和文化重心整体上呈现南移的重要趋势 |

| C.文化重心的不断南移带动了经济重心的南移 | D.南方优越的地理环境决定了经济重心的南移 |

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 宋代人口流动促进了城市商业的发展,市民阶层不断发展壮大。宋代有着强烈的保富意识,重视富裕起来的商人阶层。……宋代政府改变唐代限制贸易的做法,鼓励商业发展,打破唐代“工商之家不得预于士”的禁令,使商人获得了从政的权利。政府还制定法律,对勒索商人的官吏进行惩罚。“诸商舶兴贩已经抽解与免两州商税外,其余合收税,场务不即检税若收纳力胜钱过数,各杖一百,留滞三日加一等,罪止徒二年,因而乞取财物,赃轻者徒一年。”宋代对商业和商人的态度造就了中国古代商人的黄金时期。

——摘编自李华遷等《宋代社会治理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三次人口南迁的表现,并分析中国古代经济重心南移的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代社会治理上的新变化。

| A.确保了南北方录取比例一致 | B.制约了科举考试的客观公正 |

| C.提升了南方士人的政治地位 | D.顺应了文化中心南移的趋势 |

| A.经济重心南移的趋势出现 | B.江南经济发展的潜力大 |

| C.新式农具的普及程度高 | D.小农经济出现革命性突破 |