名校

1 . 《明会典》卷三十七《茶课》中载:“盖西边之藩篱:莫切于诸番,诸番之饮食,莫切于吾茶”,所以要“严法以禁之,易马以酬之”,就可以“制番人之死命;壮中国之藩篱”。断匈奴之右臂”。在明朝统治者看来,茶马贸易( )

| A.增强了中华民族的认同感 | B.扩大了明朝的统治疆域 |

| C.利于维护大一统政治统治 | D.巩固了传统的宗藩秩序 |

您最近一年使用:0次

2023-10-31更新

|

307次组卷

|

7卷引用:黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题

名校

2 . 明洪武六年(1373年),朝廷设西宁卫,辖五个千户所,其中四个设在西宁城内。西宁卫不仅管辖西宁及其附近地区,还控制着青海湖、柴达木及新疆南部的一些地区。弘治元年(1488年),朝廷又在西宁置抚治西宁兵备道,监管当地民族事务和西宁卫的军事防务。这反映了明朝( )

| A.行省制度的废除 | B.重武轻文的风气 | C.民族交融的加快 | D.边疆治理的强化 |

您最近一年使用:0次

2022-11-22更新

|

280次组卷

|

6卷引用:青海省海东市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题

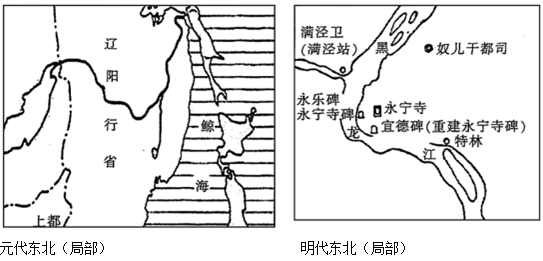

3 . 据下面两幅图可知,元明时期( )

| A.国家疆域得到大大拓展 | B.大一统局面得到了巩固 |

| C.东北边疆管理得到加强 | D.地方行政区划日趋混乱 |

您最近一年使用:0次

2023-03-06更新

|

242次组卷

|

4卷引用:广东省部分重点中学2023届高三2月联考历史试题

4 . 阅读材料,回答问题。

(2)根据材料二,概括20世纪20年代荣氏兄弟改革企业管理的举措,并结合所学,分析这些举措推出的历史背景。

材料一 发辫拖在人们身后,如绳索,如锁链,束缚身躯,桎梏自由,竟长达二百六十余年。从太平天国发出“人皆蓄发”的号召,再到清末“剪辫”风潮乍起,人们的斗争从未停止。直到辛亥革命军起,辫子才陆续革掉。“发辫之所由来,由于满洲之入中原”,“发辫之消除,亦与满洲而俱尽”。

——摘编自严昌洪《辛亥革命与移风易俗》

材料二 1922年10月,当时不少刚刚发展起来的民族工业纷纷倒闭。荣家企业基本上采取原有手工作坊的管理方式,企业在成本、产量、质量等方面都远赶不上外资纱厂。荣氏兄弟决心“力劝各厂整理革新”。他们任用一部分受过高等、中等专业技术教育,懂得管理的新人,并扩大他们的权力;根据科学管理的需要新建一批诸如“保全部”“考工部”“试验室”等新的管理部门。至于原来的工头,则调离岗位,逐步减少其权力,给予津贴自然淘汰。

——摘编自吴雪萱《荣家企业管理的改革》

(1)根据材料一并结合所学,指出“发辫拖在人们身后”的时代背景,说明清末剪发辫逐渐成为风潮的原因。(2)根据材料二,概括20世纪20年代荣氏兄弟改革企业管理的举措,并结合所学,分析这些举措推出的历史背景。

您最近一年使用:0次

2023-08-28更新

|

237次组卷

|

6卷引用:2023年浙江省高考历史猜题卷(二)

2023年浙江省高考历史猜题卷(二)陕西省咸阳市永寿县中学2024届高三上学期第一次月考历史试题浙江省新高考教研联盟2024届高三上学期12月历史试题(已下线)专题07 旧民主主义革命-2024年高考历史二轮专题复习高频考点追踪分析与预测专题05 近现代中国的经济变迁讲义(新教材新高考)湖南省2024届高三下学期高考模拟测试(四)历史试题

名校

5 . 据明代官方实录记载,永乐二十一年(1423)十二月,龙潭、忠峒、容美等土司“各遣人贡马,贺明年正旦”。正统六年(1441)四月,由于忠峒安抚司等土司未能在上年的圣节、冬至及当年的正旦向朝廷朝贡,招致朝廷“俱合问罪”。这些记载旨在( )

| A.提升土司群体的政治地位 | B.优化对各民族地区的治理 |

| C.凸显中央王朝的政治权威 | D.强化内陆边疆一体化策略 |

您最近一年使用:0次

2024-03-15更新

|

222次组卷

|

4卷引用:湖北省七市州2024届高三二模历史试题

名校

6 . 成祖永乐十年(1412年),“敕边将治濠垣,自长安岭(今宣化东北约一百四十里)迤西,至洗马林(今河北万全西),皆筑石垣,深濠堑,以固防御”。明万历《宣府镇志》记载:“六十年来,塞上物阜民安,商贾辐辏无异于中原。”关于明长城,说法正确的是( )

| A.为防范突厥骑兵袭扰中原而建 | B.苜蓿葡萄通过互市开始传入中原 |

| C.发挥军事防御与商旅通道功能 | D.其线路与草原丝绸之路基本一致 |

您最近一年使用:0次

2022-07-04更新

|

274次组卷

|

5卷引用:浙江省金华十校2021-2022学年高二下学期期末调研考试历史试题

7 . 明朝后期,出现了一批各具特色的军事著作:有最早提出海防战略理论和绘制沿海地图、海防图的《筹海图编》,以练兵、教战、用器、布阵见长的名著《纪校新书》,军事百科全书性著作《武备志》,传播西方火器技术的《西法神机》等。这反映明朝后期( )

| A.中外科技交流密切 | B.重视培养科技人才 |

| C.边患危机不断加剧 | D.军事实力发展迅猛 |

您最近一年使用:0次

名校

8 . 武昌起义前十年间,长江中下游地区连绵不断的灾荒,造成数量惊人的饥民、游民。十年间发生了典型的长沙抢米和莱阳抗捐事件,人们也开始将对灾荒的应对能力,视为对清政府的政治考验。这说明( )

| A.自然灾害直接引发辛亥革命 | B.清王朝社会治理能力严重衰微 |

| C.清政府的统治根基发生动摇 | D.“天人感应”观念影响国民思想 |

您最近一年使用:0次

2022-09-20更新

|

228次组卷

|

3卷引用:河北省2023届高三学生全过程纵向评价(一)历史试题

名校

9 . 明初严禁私茶出境贸易,由政府垄断经营,并设立专门管理茶马贸易的机构——茶马司。明太祖曰:“巡禁私茶之出境者,朕岂为利哉,制驭夷狄,不得不然也。”可见,明朝此举的主要目的在于( )

| A.加强对边疆的掌控 | B.增加国家财政收入 |

| C.扩大国家版图范围 | D.管控民间经济贸易 |

您最近一年使用:0次

2023-12-28更新

|

246次组卷

|

2卷引用:河南省新高中创新联盟TOP二十名校2023-2024学年高一12月调研考试历史试题

名校

10 . 朱元璋起义过程中有一个口号:高筑墙,广积粮。明朝建立之后,重新完善长城防线,建成九边重镇。北部防线建设所余资金,用于沿海一带,从山海关到厦门,对着大海建筑边墙。这反映出当时( )

| A.海防塞防并重 | B.国内阶级矛盾日益缓和 |

| C.中外往来隔绝 | D.国策深受小农经济影响 |

您最近一年使用:0次

2023-10-14更新

|

271次组卷

|

3卷引用:河北省新时代NT教育2024高三9月月考历史试题