材料一 明朝的疆域范围在历代统一王朝国家中不算广阔,但其采取的移民实边、兴办学堂、开设科举等积极的边疆治理举措,取得了较大成功。就移民实边来说,据历史记载,移民云南的便有二三十万卫所军人,连同家眷约有八九十万人,约占当时云南人口总数的1/4,驻守贵州的军人及其家眷约有六十余万人,明初驻守广西的军人及其家眷也不少。明清时期,中央政府派遣大亚的驻军到边疆就地屯垦屯耕。战时拿起刀枪御敌,平时举起锄头种粮,不仅筑起了一道边防防线,也使曾经的不毛之地留下了万顷良田。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 清末民初,在处理国家和民族认同的关系问题上,孙中山提出“五族一体”或“五族共和”思想,强调“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸族为一国。”……针对边疆治理所提出的政策方略,孙中山在其撰写的《治国方略》一书中,关于发展中国实业的十项建议中,其中的第一项“开发交通,修筑铁路十万英里”,第八项“灌溉蒙古新疆”和第十项“移民于东三省、蒙古、新疆、青海、西藏,区域性发展和建设问题,为导向的。

——摘编自吕朝辉《当代中国新地边弧:浪漫旅游联系研究》

(1)根据材料一并结合所学,简述明清移民实边在边疆治理中的历史作用,若将材料一作为史料用于边疆治理研究有何局限。(2)根据材料二并结合所学,概括孙中山关于边疆治理的新思想,为了能够进一步研究清末民初边疆治理思想,除查阅《治国方略》外还可以查阅哪些类型的文献?

材料

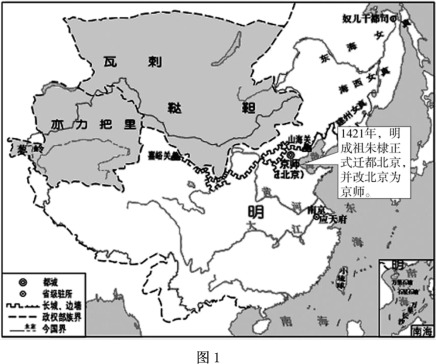

(1)依据图1并结合所学知识,对明成祖迁都做出合理解释。

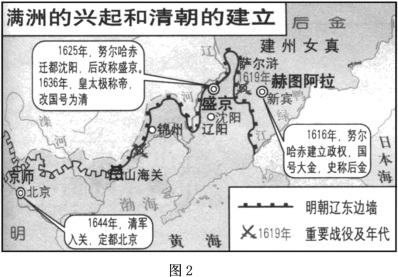

(2)提取图 2 信息并结合所学知识,概括清朝(后金)迁都的特点。

材料一 《正德琼台志》是现今保存完善的最早的一部海南方志著作,堪称“一方之全史”。

| 分类 | 主要记载内容或特点 |

| 海洋文化 | 记载了很多海洋气候资料;独特的海洋风俗资料;重要的海洋地理资料,有关海防资料。 |

| 陆地资源 | 卷八、卷九以占全书很大篇幅的容量记载海南的“土产”,琳琅满目,丰富多样,展示了海南地区强大的土地产出能力。 |

| 人文风俗 | 采用图、表、考、论、述五者结合的方法,全面而详细地展示了海南及其所属各州县的疆域、统隶、沿革、至到和道里;提供了丰富多样的海南人文资料,呈现出明代海南社会生活的立体画卷;保存了大量古越语地名资料;尽搜各类过琼人物和琼籍本土人物。 |

——摘编自(明)唐胄《正德琼台志》

材料二 抗战时期,中国近代第二次边疆研究热潮形成,不仅有大量研究社团和刊物创办,而且出版了很多专著。延安解放社内部出版了贾拓夫等人编写的《抗战中的陕西》《抗战中的甘肃》《抗战中的宁夏》等。1938年出版了顾颉刚、史念海《中国疆域沿革史》,卫惠林《边疆民族问题与战事民族教育》,王文萱《战时移垦边疆问题》;1940年出版了姜蕴刚《边区问题之理论与研究》;1941年出版了夏威《中国疆域拓展史》,赵敏书译美国赖德懋著《中国的边疆》;1942年出版了西尊《边疆问题与国防》;1943出版了罗香林《中夏系统之百越》,江应樑《边疆行政人员手册》,葛绥成《中国近代边疆沿革考》,朱子爽《中国国民党边疆政策》等。

——摘编自韦清风《近代中国边疆研究的第二次高潮与国防战略》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《正德琼台志》对研究边疆治理有哪些学术研究价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中国近代第二次边疆研究热潮形成的背景和意义。

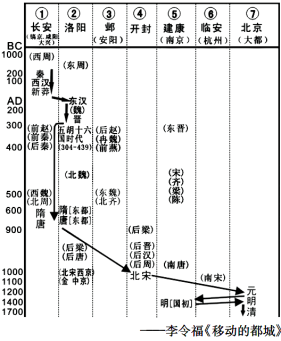

(1)根据材料并结合所学知识,指出秦以后中国古代都城移动的特征,并分析其影响因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一都城,围绕“都城选址与国家治理”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料一 明长城的修筑开始于洪武元年(1368年),一直到宣德十年(1435年)完工,总计67年之久……修筑长城的一个最主要的目的就是进行被动防御,而不是主动进攻,这一消极的防御思想在各个朝代都有所体现。这种城墙高耸以及壁垒森严的思想体现在民族文化心理上,其基本特征就是崇尚和平、知足、保守以及中庸。

天启二年(1622年)正月,为捍卫京师,熊廷弼以及孙承宗等人在辽西布置,一个以山海关为根本的防御体系由此初步形成。天启五年(1625年),袁崇焕把防线向东拓展,并在这些地区进行城堡的修筑,并派重兵驻守,使得宁远也有所屏障,在这一时期,后金的军队不敢跨越辽河大肆进犯。

——摘编自李永文《明长城的修筑与被动防御》

材料二 面对“北虏”之患的加剧,长城的修筑体现了明朝试图通过长城来划分南北界限,明确“华夷”边界,保证其统治的合法性和延续性。长城实际上有两种作用:它不但防止外面的人进来,也阻止里面的人出去。中国的政治家们在阻止少数民族自长城之外的攻击时,也十分努力地阻止汉族及其权益向长城以外发展。“华夷之辨”的思想在最大程度上能够满足明朝现实政治的需要,长城由此“应时而生”,明王朝选择修筑长城来维系“华夷之辨”的政治格局,并始终坚守这一界限。

——摘编自李大伟《“应时顺势”:明长城建造的内在驱动力与作用研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝修筑长城的目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评价明朝修建长城的活动。

材料

| 部分少数民族 | 演进及发展史实(部分) |

| 匈奴 | 战国时期崛起,逐渐强大。秦始皇命蒙恬出击匈奴,取得河套地区,修筑长城,巩固北部边防。西汉初,鉴于国力有限,汉朝与匈奴和亲;汉武帝时对匈奴展开长达十年的军事反攻,派张骞出使西域以配合对匈奴作战。东汉,匈奴分裂为南北二部,南匈奴向汉称臣,出兵大败北匈奴。西晋末年,战乱频繁,中原人口剧减,匈奴等少数民族加快内迁 |

| 西南夷 | 秦朝,征服南方越族地区,开辟“五尺道”,设置官员;西汉武帝时,在南越设郡管理;东汉初年,重新并入汉版图 |

| 藏族(吐蕃) | 7世纪前期,松赞干布统一各部、建立政权;641年,唐太宗将文成公主嫁给松赞干布;8世纪初期,中宗将金成公主嫁与尺带珠丹;9世纪前期,唐蕃会盟;元朝,设宣政院管理,成为行政区;明朝,称乌思藏,设卫所,用藏人管理,建立僧官制度;清初顺治时,册封“达赖喇嘛”;康熙时,册封“班禅额尔德尼”;1727年,设驻藏大臣 |

| 蒙古 | 1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古汗国;此后,先后灭掉西夏、金、南宋;1271年,定国号元;1279年,统一全国;1368年,元朝灭;14世纪,分裂为鞑靼、瓦剌等部;1449年,瓦剌攻明,鞑靼与明和好,在边境开设互市;明末清初,分裂为漠南、漠北、漠西;康熙时平定漠西噶尔丹叛乱;1771年乾隆年间,漠西土尔扈特部东归 |

——据翦伯赞《中国史纲要》等整理

根据材料,概括在和平形态下,中国古代中央政府处理与各少数民族关系的方式,并概述其积极作用。