材料一 清入关后,密切关注边疆事务,励精图治,苦心经营,完成了对边疆地区的统一,建立起一个比以往任何朝代都巩固的“大一统”帝国。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辨”的内容,将之改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,形成以推崇“大一统”政权为核心、以政权承绪关系为主线、取消华夷之别为特征的正统论,并将其贯彻于历史评断之中,使之更有利于清廷的政治统治和思想控制。

——摘编自刘正寅《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

材料二 民国时期,封建帝制被废除,民族平等被写入约法和宪法,推动了边疆民族观的进步。治边思想由古代的“守中治边”到对边疆地区的重视。在边疆地区的施政方针上,由“因俗而治”转变为促进边疆内地化。措施上,提出了三民主义的边疆政策,在边疆推行省县制、改土归流、改革盟旗制度等,将边疆地区纳入中央政府的直接控制下,制定并实施了开发和建设边疆的经济政策,同时开展边疆教育,提高边疆各民族的文化水平。

——摘编自马玉华《治边政策:从清代到民国的梳理》等

材料三 1941年5月1日,陕甘宁边区政府颁布了《陕甘宁边区施政纲领》,其中第十七条规定:“依据民族平等原则,实行蒙回民族与汉族在政治经济文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区,尊重蒙回民族的宗教信仰与风俗习惯。1945年10月23日,中央在关于内蒙工作方针的指示中指出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行民族区域自治。”在这一方针指导下,1947年5月1日,中国共产党建立了我国第一个省一级的内蒙古自治区。

——摘编自章开沅、朱英《中华人民共和国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期巩固统一多民族国家采取的主要措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民国时期在边疆治理上的变化并简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明陕甘宁边区政府探索民族区域自治的意义。

材料一 早承大业,勤政爱民。经文纬武,寰宇一统。虽曰守成,实同开创焉。圣学高深,崇儒重道。几暇格物,豁贯天人,尤为古今所未觏。而久道化成,风移俗易,天下和乐,克致太平。

——《清史稿·圣祖本纪》

材料二 300年前,我国曾经有过惨痛的历史教训,康熙对当时的工业化萌芽不感兴趣。150年后,在新的海上航路使世界地域一体化的进程中,1840年西方的工业经济的产物——坚船利炮打垮了中国小农经济的大刀长矛。

——《21世纪社会的新趋势——知识经济》

(1)据材料一和所学知识,概括康熙帝使国家达到“寰宇一统”的措施。

(2)据材料二和所学知识,分析康熙帝“对当时的工业化萌芽不感兴趣”的原因。

材料一 汉武帝元狩二年,长城从令居修到了酒泉郡。元封元年,长城又从酒泉郡修到了玉门关,并建造了观察敌情的亭障。太初三年,又做居延塞以伸展至酒泉郡。……所建亭障耸于高岗,起伏且错落。李广利……调吏士数百在轮台及渠犁屯田,积蓄粮食,以供汉帝国使者之用。

——摘编自朱鸿《英雄在线:丝绸之路的开辟者和捍卫者》

材料二 唐朝建立,正值突厥势力强盛。东突厥政权连年发兵,侵扰唐朝北部边地。一部分朝臣提出“请修古长城,发民乘堡障”。唐太宗明确表示反对,“突厥灾异相仍,颉利不惧而修德,暴虐滋甚,骨肉相攻,亡在朝夕。朕方为公扫清沙漠,安用劳民远修障塞乎!”贞观三年冬天,唐太宗以颉利可汗背信援助梁师都的地方割据政权为由,命李靖讨伐东突厥。贞观四年,唐军大胜突厥。

——摘编自冯雨晴《唐太宗安边政策与治理模式述论》

材料三 在封建社会,“国家化”指中央王朝自上而下地对边疆地区进行控制的“一体化”整合过程。改土归流之后,新设州县土民争相纳赋、当差、入学,土民所修宗谱的族规、族训中,“输国赋”“急赋税”等都是最为常见的条款。土司制度之下,土司辖区各民族文化与外界文化区隔,清王朝在改流区大力推动儒家文化精神的全面传播,但并不要求在具体文化内容上整齐划一。以儒家文化精神为内核、多元文化内容并存的“一体多元”新文化模式逐渐确立。

——摘编自莫代山《改土归流与区域社会的“国家化”》

(1)根据材料一并结合所学,分析汉武帝治理长城沿线的历史影响。

(2)根据材料二,概括唐太宗讨伐东突厥的原因,结合所学指出唐太宗安定北部边地的措施。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐释:①概述清代改土归流的阶段特征,从“国家化”的角度,说明改土归流的历史意义。②指出清朝中央设置的主管边疆民族事务的机构名,概述清朝边疆政策的基本原则。

材料一 长城!长城!

——摘自《中外历史纲要(上)》等

材料二 康熙帝圣谕:昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(清朝称今蒙古人民共和国境内蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固……秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖(即努尔哈赤)统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。

——摘自《清圣祖实录)

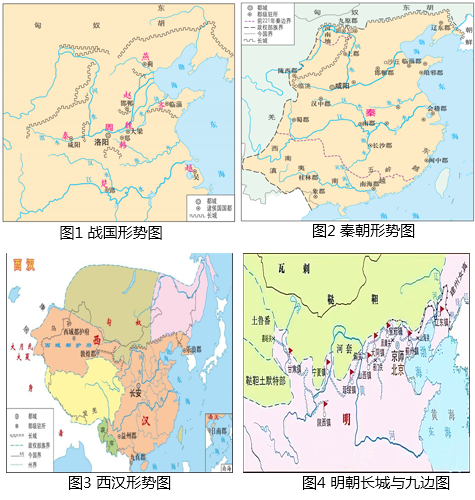

(1)根据材料一的四幅图,指出长城从战国到明朝的突出变化并分析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析康熙帝的“守国之道”。

材料一 清朝在统一全国后,不断改进对边疆的治理方式,适时加大治理力度。清政府对西北少数民族地区立法主要采取三种形式:皇帝谕旨、臣工条奏及则例、条款。时人称“立法因地因情、断狱从俗从直”“罪名项目较多、刑罚种类较少”“人命案‘罚服’完事,抢劫案斩绞了结”“对士官同罪异罚,按等级从重论处”“禁止对外通婚,维护封建夫权”“军律占一定比重、官兵民都受其约束”。

材料二 在1912年1月1日,孙中山在发布临时大总统就职宣言书中强调“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国”。《中华民国临时约法》中规定22行省及西藏、内外蒙古、青海为中华民国领土。1912年8月13日,北京政府外交部就有关中国对东北、蒙藏的主权问题,向英国、俄国、日本的驻华临时外交代表,发表了声明:东北、蒙、藏地区是中国领土,主权归中华民国所有,这些地区不能擅自与外国签订条约;蒙、藏的分裂活动,外国势力不能支持。

——摘编自段金生《民国时期北京政府对边疆民族地区的治理述论》

(1)结合材料一和所学知识,概述清朝边疆立法的特色及其形成的原因。

(2)结合材料二和所学知识,说明民国时期的边疆治理特点及其原因。

材料一 元代,一些大陆人到澎湖建造茅屋,男耕女织,种植黄豆、黍子,还把瓷器运到台湾。明朝中后期,大陆的零散商人活跃于台湾与澎湖各个地方,每年都有十多艘船只把大陆的玛瑙、瓷器、布和盐运往台湾,换回台湾出产的鹿脯和皮、角等,从事两岸间的贸易活动。17世纪以来,大陆人不断进入台湾,大陆客家人还出资兴建水利工程,推动台中与台北水利灌溉系统形成。嘉庆十五年,清政府设官管理农事,推广农业技术,使台湾高山族人“始知置备耕牛、农具,渐通汉人语言”,也学会“烹调饮食”。

——摘编自陶诚《历史上大陆对台湾的开发》

材料二 银烛鏖诗罢,牙旗校猎还。不知成异域,夜夜梦台湾。

——丘逢甲的诗《往事》

材料三 中国主权和领土决不容许分割,任何制造台湾“独立”的言行,都应坚决反对。

——1995年《为实现祖国和平统一继续奋斗》

回答

(1)根据材料一概括元明清时期台湾得以开发的原因。(不得照抄材料)

(2)根据材料一并结合所学知识,补充一条这一时期“台湾得以开发”的原因,并说明理由。

(3)请你判断材料二《往事》写于哪一历史事件之后?为什么“夜夜梦台湾”?当时台湾人民兴起了什么斗争?

(4)根据材料三,谈谈中国政府对台湾问题的一贯立场是什么。

材料一 元朝行省制度在中国地方行政史上有很大独创性,这体现在诸多方面。首先是辖区广阔,大部分行省的辖区远远超出以前王朝的一级地方行政区,这避免了中央与地方空当过大状况的出现,实现了上下结合、浑然一体。其次是权力集中,行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反叛行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制,行省中掌握军权的职务通常不给予汉人,行省处理辖区内事务在原则上都要按照朝廷典制行事,并接受监察机构的监察,人事方面“自莞库而上,皆命于朝”,司法方面“决大狱,质疑事,皆中书报可而后行”。在后来的历史发展中,元朝行省极少扮演体现地方独立性、代表地方利益的角色,反而起到了代表中央控制地方局势、搜刮财富的作用。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

材料二 清朝前期开疆拓地六万余里:在东南,于台湾设立一府三县;在东北,雅克萨之战后,遏制了沙俄入侵,运用外交手段划定了边界;在北方,平定蒙古噶尔丹叛乱,与喀尔喀蒙古会盟多伦,设乌里雅苏台将军;与蒙古上层联姻,解决了中原长期受游牧势力威胁的问题。

——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

(1)根据材料一,归纳元朝行省制“独创性”的表现,并结合所学知识分析这一制度形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝边疆治理的特点及其意义。

材料一

1820年清朝形势图(局部)

材料二 2011年海峡两岸出版交流中心精心策划,隆重推出“台湾文献史料出版工程”,其中《明清宫藏台湾档案汇编》是重要内容。其记载清朝皇帝围绕台湾事宜颁发的各种谕旨,从顺治朝到光绪朝总计达2400多件,涉及各个方面。...... 满文台湾档案,主要集中在清代顺治、康熙、雍正、乾隆四朝,这些档案以清朝国语的形式详细记载了台湾的政务活动。其记载从康熙朝开始,清政府特设巡视台湾监察御史,满汉各一员,一年一换。从康熙统一台湾后,台湾的考生就参加福建的举人考试,一直有固定的录取名额,档案中也有台湾县、凤山县考中举人的名单。还记载台湾震灾、水灾情况及清政府进行账济的奏折。

——《中国档案报》

(1)依据材料,概括清朝前期政府治理台湾的特点并分析其原因。

(2)你认为研究明清宫藏台湾档案有何现实价值?

材料 元代,一些大陆人到澎湖建造茅屋,男耕女织,种植黄豆、黍子,还把瓷器运到台湾。明朝中后期,大陆的零散商人活跃于台湾与澎湖各个地方,每年都有十多艘船只把大陆的玛瑙、瓷器、布和盐运往台湾,换回台湾出产的鹿脯和皮、角等,从事两岸间的贸易活动。17世纪以来,大陆人不断进入台湾,大陆客家人还出资兴建水利工程,推动台中与台北水利灌溉系统形成。嘉庆十五年,清政府设官管理农事,推广农业技术,使台湾高山族人“始知置备耕牛、农具,渐通汉人语言”,也学会“烹调饮食”。

——摘编自陶诚《历史上大陆对台湾的开发》

(1)根据材料概括元明清时期台湾得以开发的原因。(不得照抄材料)

(2)结合所学知识,补充一条这一时期“台湾得以开发”的原因,并说明理由。

材料一:秦始皇长城的修建,增加了所谓边疆地带的政治分割强度,使长城以外依存汉族的小部落不复存在,分散转为统一,形成草原帝国。在长城地带,人文地理与自然地理一样具有过渡性,它是一个渗透着农业和草原势力的世界,一个两种势力接触并汇合于此,而不能被任何一方永远统治的世界。

——摘自[美]拉铁摩尔《中国的亚洲内陆边疆》

材料二:1565 年,西班牙人乌尔达内塔,开辟马尼拉帆船航线,从美洲到亚洲实现直航。自菲律宾甲米地港启航,利用东南季风,向北航至北纬 38°--40°,再利用西风向东航行,至北美洲阿卡普科港,然后大帆船驶向秘鲁卡亚俄港口,史称“太平洋丝绸之路”。 中国江南生产的大量生丝、丝织品、棉布、瓷器通过汪直、郑芝龙等私商转运到闽浙海岛,进入以澳门为中心的全球贸易网络。到了马尼拉,西班牙船把中国货转运到阿卡普科,然后,西班牙大帆船再把美洲白银,连带着一些新的物种,运到马尼拉,换取中国的商品,如此循环。……澳门--里斯本、澳门--长崎等“丝银对流”航线,每年平均流入中国约300万两白银,流入总量约占美洲和日本所产白银的三分之一到二分之一。……中国进入了海洋时代。

——摘编自李伯重《火枪与账簿》、樊树志《晚明大变局》等

材料三:在中国最后一个王朝,长城的意义发生重大转变。康熙帝的名言“在德不在险”、“众志成城”对长城进行了功能上和道德上的双重否定。其实,长城意义的骤降并非由于人们道德上的觉醒,满族上层和蒙古族上层的政治同盟,清政府在草原社会实行的政策是其本质原因。取代长城的不是看不见摸不着的“德”,而是那个实实在在的理藩院。弱化草原社会的军事属性,利益不再来自战争,而由贵族政治、宗教组织决定分配。……同样在这个王朝,海洋的意义也在发生重大转变,然后清政府却没有像考量长城那样重视海洋,使中国与世界越行越远,最后被“轰出中世纪”。

——摘编自朱维铮《走出中世纪》、王家范《中国历史通论》等

(1)根据材料一,概括长城修建的历史影响。结合所学,简述唐太宗时期与长城沿线各民族的交往。

(2)根据材料二并结合所学知识,结合太平洋丝绸之路对中国的影响,说明“中国进入了海洋时代”。

(3)到了清朝时期,长城与海洋对中国的意义都发生了重大转变。你可以选择①长城,概述康熙时期“长城意义的骤降”的原因;也可以选择②海洋,概述清朝政府在鸦片战争前没有重视海洋的史实及其严重后果。