| A.回应了攘外必先安内的要求 | B.表达了团结御侮的民族意志 |

| C.掀起了抗日救亡运动的高潮 | D.为抗战胜利奠定了精神基础 |

材料 夏衍(1900-1995年),中国著名文学、电影、戏剧作家,文艺评论家,翻译家,社会活动家。以下是夏衍1949年前的简历。

1900年10月,生于浙江省杭县(今浙江杭州)。

1906年,入私塾,习读《三字经》《论语》。

1908年春,入杭州正蒙小学二年级,开始学习新式教科书,两年后退学在家自修。

1915年,入浙江甲种工业学校。

1919年,在家乡参加“五四”运动,创办进步刊物《双十》(第2期改为《浙江新潮》)。

1920年,赴日本留学,开始接受马克思主义。

1921年2月,考入日本九州明治专门学校电机专业。

1924年,加入中国国民党,担任国民党驻日总支部常委兼组织部部长。

1925年底,获得工学学士学位,担任国民党驻日支部常委兼组织部部长。

1927年,大革命失败后,加入中国共产党,从事工人运动及翻译工作。

1929年,组织上海艺术社,开展无产阶级戏剧活动。

1930年,加入“左联”,当选为“左联”执委。

1933年后,任中共上海文委成员、电影组组长,为中国进步电影的开拓者、领导者。创作电影剧本《狂流》等4部及报告文学《包身工》。

1937年后,在上海、广州、桂林、香港主办《救亡日报》《华商报》,后到重庆,辗转开展救亡运动。

1944年后,主持大后方的文化运动,曾任《新华日报》代总编。

——根据自陈坚、陈奇佳《夏衍传》整理

根据材料结合所学知识,围绕“夏衍的道路选择”写一则短文。(要求:主题明确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料一 抗战时期的沿海工厂内迁运动,是中国近代光辉而灿烂的一段历史,也为中国近代工业史、中国近代经济史添上了浓墨重彩的一笔……从1937年8月开始,内迁工作陆续展开,内迁的地点也从最初的武汉转移到四川、贵州一带,再到后来的湘西、云南等地。到1940年6月大规模的工厂内迁基本结束……内迁工作大致可分为三个阶段:第一阶段,从八·一三抗战到上海失守,此为内迁的发动期。第二阶段,从上海沦陷到武汉失守,此为内迁的高潮期。第三阶段,从武汉失守到宜昌沦落,此为内迁的结束期。当时我国著名的教育家晏阳初将内迁这一事件喻为中国实业界的“敦刻尔克大撤退”。当时英国驻华大使克拉克·卡尔赞道“中国工业由沿海迁往内地,历经艰险而能有今日之成绩,足证中国抗战大业已有坚实基础”。

——摘编自张俊飞《试谈抗战时期我国沿海内迁工作》

材料 二战时迁渝迁川的工矿企业,都是当时工业的精华,它们的集体到来,使得重庆数年之间担负起大后方工业中心的重任。姑举数例如下:新民、新中、中华等内迁机器工厂,被誉为抗战时期后方机器工厂之中坚分子;美亚绸工厂是中国最大的丝织工厂;龙章造纸厂开中国机械造纸之先河;大鑫钢铁厂在当时被中共副主席周恩来题词赞为“大鑫厂的生产已为我民族工业打下初步基础”。

——摘编自谭洪安《工业内迁血脉存》

根据材料并结合中国近代史相关知识,围绕民族工业内迁拟定一个论题,并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)材料一:党在这次事变(九一八事变)中的中心任务是:抓住广大的群众对于国民党的失望与愤怒而组织他们引导他们走向消灭国民党统治的争斗……领导群众反对日本帝国主义的暴力政策,反对帝国主义的奴役和侵略。

——摘编自中国共产党新闻网《中共中央关于日本帝国主义强占满洲事变的决议》

材料二:1935年8月1日,中共中央发表《八一宣言》,指出:“大家都应当停止内战,以便集中一切国力(人力、物力、财力、武力等)去为抗日救国的神圣事业而奋斗。只要国民党军队停止进攻苏区行动,只要任何部队实行对日抗战,不管过去和现在他们与红军之间有任何旧仇宿怨……红军不仅立刻对之停止敌对行为,而且愿意与之亲密携手共同救国”。

——摘编自《八一宣言》

材料三:西安事变爆发以后,中国共产党派周恩来同蒋介石谈判国共合作事宜,同意“取消红军名义及番号,改编为国民革命军,受国民政府军事委员会之统辖,并待命出动,担任抗日前线之职责”。1937年7月15日,周恩来向蒋介石提交《中共中央为公布国共合作宣言》提出发动全民族抗战的基本主张,并重申了中国共产党的各项保证。为了尽早实现联合抗日,中国共产党还主动积极动员国民党内各种势力停止反蒋,一致抗日。在中国共产党的努力和推动下,国共第二次合作最终得以实现。

——摘编自王凤志、钱家慧《两次国共合作的比较及其当代启示》

(1)根据材料一、二,指出中国共产党抗日方针的变化,并结合所学知识分析这一变化的背景。(2)根据上述材料并结合所学知识,概括中国共产党为促成国共合作抗日所作的努力,并对此进行简要评价。

材料一 两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志, 给后世留下了宝贵的精神财富。如张骞“凿空”的勇气,苏武绝不“屈节辱命”的精神,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求……广为流传,熔铸为中华优秀传统文化的组成部分。

材料二 面对广州外海的鸦片走私,道光皇帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。 林则徐将英美鸦片商人呈缴的走私鸦片烟土两万多箱,在虎门海滩公开销毁,向世界表明了清政府禁烟的决心。林则徐面对英美官员交涉鸦片烟土时需要国际知识,便在广州开办译馆,罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。林则徐被贬后,把《四洲志》交给他的朋友魏源,并在前往新疆途中留下了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的名句。

材料三 赵一曼(1905—1936),女,四川宜宾人,1926年加入中国共产党;1927—1928年赴莫斯科中山大学学习。1935年,赵一曼任东北人民革命军第三军二团政委,在与侵华日军的战 斗中被捕,后英勇就义。她在东北抗战期间曾题诗道:“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。”陈毅评价她:“生为人民干部,死为革命英雄。临敌大节不辱,永记人民心中。”

材料四 中国航天奠基人之一梁思礼院士是梁启超的少子,在被问及从父亲那里继承了什么时,他说:“爱国!”

——以上材料均摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)解释材料一中相关人物作出历史贡献的时代背景。(2)根据材料二、三,指出林则徐和赵一曼身上家国情怀的共同表现,并结合所学知识说明二人在抵抗侵略方面的根本差异。

(3)习近平总书记指出:“建设航天强国要靠一代代人接续奋斗。”根据材料四,归纳新中国开展航天探索的历史意义。

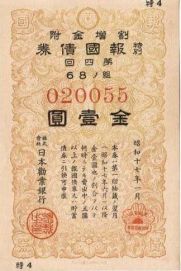

| A.与日军“以战养战”政策相适应 | B.稳定了中国通货膨胀局面 |

| C.冲击了国统区的货币金融秩序 | D.体现了金融界的家国情怀 |

| A.全面抗战路线得到广泛拥护 | B.抗日民族统一战线阶级基础扩大 |

| C.全国团结抗战局面初步形成 | D.中华民族抗日救亡运动掀起高潮 |

| A.引发了轰轰烈烈的一二·九运动 | B.便利了日军进一步侵略华北地区 |

| C.间接导致“不抵抗政策”的出台 | D.迫使中国军队丢失华北广大领土 |

| A.赋予了反封建的政治内涵 | B.激发了参观者的爱国情绪 |

| C.推动了淞沪会战取得胜利 | D.体现了中国共产党的影响 |

材料 “到边疆去”“到西北去”在20世纪三四十年代的中国是相当流行的口号。《良友画报》开辟专栏反映西北地区风土民情。

1932年9月,良友全国摄影团从上海出发,在七个半月走过黄河流域、长江流域和西南地区共16省,行程共五万余里,采摄照片万余幅。由此形成的系列报道“全国猎影记"中的“西北印象”报道了对绥远、宁夏、甘肃、青海、陕西等省的考察印象。西北在“全国猎影记”中留下了“尚未开垦之富源”的印象,说明“中国并非真的穷,不过偶然拿着钥匙挨饿罢了”。

1935年,开辟了“良友读者旅行列车”,除摄影记者自行前往采访外,还可以由读者投稿。其中有大量篇幅介绍西北的河套、蒙古、青海,以及西南的康藏地区,展示了西部边疆地区土地广大、物产丰富、风俗特异、民风淳朴以及周边列强对西北、西南的觊觎。同时还记录上述地区大量的特色风景和文物古迹。

1936年至1937年,推出了“西游记”十篇。专栏作者庄学本,此行是护送班禅大师返回西藏,并且沿途考察西北与黔藏等省的社会、语言、物种等,行程路线为由首都南京出发,经西安、潼关、陕西、甘肃、青海入藏,行程万里。专栏充满了少数民族风情的描绘和保卫国族的暗示。

——摘编自王若梅《(良友画报)关于西北地区的论述初探》

根据材料并结合所学,拟定论点,并展开论述。(要求:论点明确,论述清楚,史论结合)