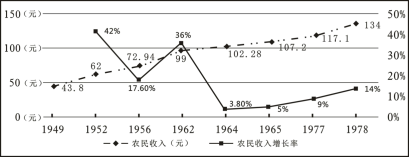

材料一 如图为1949一1978年我国农民人均收入增长情况示意图

——据蔡继明、刘澜飙《中国三大阶层的收入分配》

材料二 下表为改革开放以来农民收入变化情况表

| 年份 | 农民收入 | 家庭经营收入 | 工资性收入 | 其他收入 | |||

| 数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | 数额(元) | 比重(%) | ||

| 1983 | 310 | 228 | 73.5 | 58 | 18.7 | 24 | 7.7 |

| 1988 | 545 | 403 | 73.9 | 118 | 21.7 | 24 | 7.7 |

| 1993 | 921 | 678 | 73.6 | 195 | 21.2 | 48 | 5.2 |

| 1998 | 2160 | 1466 | 67.9 | 574 | 26.6 | 120 | 5.6 |

| 2003 | 2622 | 1541 | 58.8 | 918 | 35 | 163 | 6.2 |

——据《2004年中国农村住户调查年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括改革开放前我国农民收入增长的特点并分析其基本原因。

(2)结合所学知识,对材料二中的历史现象作出合理的历史解释。

材料一 自康熙二十二年(1683年)圣祖调兵永驻黑龙江之后,在当地人民的配合下,至次年,已基本肃清黑龙江流域的沙俄侵略军。圣祖为表明清朝不愿意与沙俄打仗,而愿意谈判的意愿,又派了两名使者前往尼布楚。在和平的努力迄无结果的情况下,圣祖才决定以武力解决。1689年《中俄尼布楚条约》缔结,条约从法律上明确肯定了黑龙江流域、乌苏里江流域是中国的领土。另外由于条约签订,也有利于进一步完成国家的统一。

——摘自李治亭《中国断代史系列·清史(上)》

材料二 从1913年进师范学校,到1918年毕业,5年多学校生活使毛泽东的精神世界迅速丰盈。他在这阶段曾总结“我的思想是自由主义、民主改良主义等思想的大杂烩。我憧憬‘十九世纪的民主’、乌托邦主义和旧式的自由主义”。1918年11月,毛泽东在天安门广场听了李大钊的著名演讲《庶民的胜利》。1919年,他第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。1920年冬天,他第一次在政治上把工人们组织起来了。

——摘编自尹韵公《青年毛泽东的信仰确立》

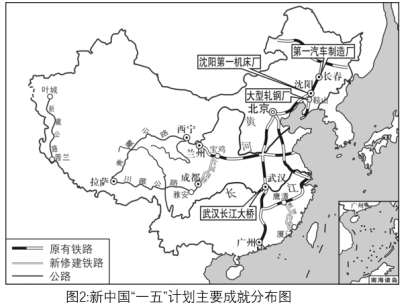

材料三 在新中国建设百废待兴的岁月里,大批苏联专家援华,用智慧和汗水帮助新中国奠定了工业化基础,也书就了两国人民友谊的佳话。经历了中苏关系的起伏后,双方着眼时代发展潮流和两国人民根本利益,推动中苏关系实现正常化,开创性建立“不结盟、不对抗、不针对第三方”的新型中俄关系,为两国关系长远发展奠定了坚实基础。进入21世纪,面对国际形势新变化,双方签署具有里程碑意义的《中俄睦邻友好合作条约》,将“世代友好、永不为敌”的理念以法律形式确定下来。两国为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立了典范。

——引自习近平《共创中俄关系更加美好的明天》

(1)根据材料一,结合所学,分析康熙解决黑龙江流域问题的策略,并结合史实说明条约签订“有利于进一步完成国家的统一”这一观点。

(2)依据材料二,并结合所学,概述这一时期毛泽东的转变。为“改造中国与世界”,毛泽东在湖南第一师范学校求学时期创立了哪一新型社团?

(3)阅读材料三,结合所学,有两种认识可供选择讨论:①试从铭记历史的角度,分析新中国“一五计划”取得巨大成就的原因及其影响。②试从国际关系的角度,阐述中俄两国为推进新型区域合作所进行的外交实践,并分析其意义。

材料一 洋务运动如同打开了潘多拉匣子一样,不自觉地引发了中国从防务现代化向其他领域的现代化纵深发展的历史潮流。

——萧功秦《危机中的变革》

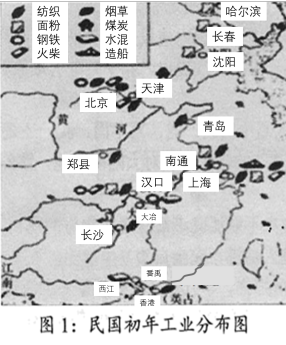

材料二

材料三 毛泽东在1961年末中共中央召开工作会议期间讲到:这十二年,恐怕还是做对了的是主要的,占第一位,错误占第二位。我们十二年,已经有了两方面的经验,这就更强了,而不是更弱了。

——《毛泽东年谱》第5卷

(1)依据材料一结合所学知识,举例说明洋务运动推动中国现代化发展的具体表现。

(2)根据材料二结合所学知识,指出民国初年两个新的纺织业中心,从工业结构角度看两个时期工业发展有何侧重点?并分析侧重的原因。

(3)根据材料三结合所学知识,选择分析:①十二年中“做对了的是主要的,占第一位”,试列举建国初期我国民主政治建设方面“做对了的事件”,并指出主要法律保障。②列举十二年中我们经济上“做错了的事件”,并总结经验教训。

材料一 明朝中后期,在松江府一带,几乎每家每户都要从事棉花种植和棉布生产,棉纺织业成为这一地区人民最主要的家庭副业。据正德《松江府志》载:“俗务纺织,不止乡落,虽城中亦然。里媪晨抱纱入市,易木棉以归。明旦复抱纱以出,无顷刻闲。织者率日成一匹,有通宵不寐者。田家收获,输官偿息外,未卒岁,室庐一空,其衣食全赖此。”

——摘自袁行霈《中华文明史》(第四卷)

材料二 第一次世界大战的爆发给正处于初级阶段、发展严重滞缓的中国棉纺织工业带来了意外的机遇。1914—1922年,中国棉纺织工业在产业规模、市场份、地域分布等许多方面获得了极其显著的发展,不但结束了多年的萧条局面,而且为其在近代中国资本主义经济中的突出地位奠定了坚实的基础。

——据《第一次世界大战与中国棉纺织业发展综述》改编

(1)根据材料一,概括明朝中后期之后松江府一带棉纺织业的发展状况。结合元朝的相关史实,从技术积累和社会需求的角度,说明出现上述状况的原因。

(2)依据材料二并结合所学,分析中国棉纺织工业在一战期间“获得了极其显著的发展”的有利条件。用一句指出新中国成立后资本主义工商业的历史命运。

材料一 希腊从荷马时代到城邦独立自由的终结,我们视为“古典时代”。(希腊)带有军事民主主义色彩的王权向贵族共和过渡,更进一步向民主政体过渡。...由于历史背景的不同,王权的强弱在起点上就存在着很大的差别;不同的对外扩张方式导致不同的结果;不同社会历史条件下形成的政治思想也起着很大的作用。

——摘编自 胡钟达《古典时代政治制度演变的比较研究》

材料二 英国政治权力实际上都掌握在内阁和下院手中。行政权和立法权是混合的,内阁成员必须是下议院议员。……法国总统有权任命总理和组织政府,有解散国民议会的权力。政府提出的法案议会要优先讨论,政府可以要求议会授权制定政府法令,其权力与法律一样。议会立法范围受到严格限制,对政府的倒阁权也受多重限制,使之很难行使。

——摘编自肖继、王薇《英、美、法三国议会制度之比较及对我国的借鉴》

材料三 1945年抗日战争胜利前夕,针对黄炎培提出的如何打破历史周期率的疑问,毛泽东提出了探索“民主新路”的主张。新中国成立以后,党和毛泽东既坚持马克思主义一般原理,又善于从中国国情实际出发,提出了人民民主专政的理论,设计了具有中国特色的社会主义政治制度。

——摘编自李良栋《新中国成立以来我国民主政治建设的理论与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古希腊由君主制和贵族制转向民主制的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代英、法两国议会与政府关系的不同。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新中国成立后设计并建设的具有中国特色的社会主义政治制度,并综合材料谈谈你对民主政治建设的看法。

材料一 “机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见……即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”

——《清史稿·军机大臣年表序》

(1)结合材料一与所学知识,归纳军机大臣的主要职责并简要评价军机处的设置。

材料二 辛亥革命更以暴力推倒了帝制,代之以民国,为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。……它是一条分界线。在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。随着帝制的取消,附生于帝制的种种丑恶制度也被次第扫除,例如世袭制度、太监制度等等。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)根据材料二,简述辛亥革命的历史功绩。

材料三 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。……然而,失败的并不是共和政体……而是一代人。

——N.佩弗《远东》

(3)结合材料三,作者认为中国共和政体失败的原因是什么。

材料四 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书

(4)结合所学知识,简要指出新中国的哪些政治制度体现了“新型人民民主政治”。

材料一 仲尼曰:“始作俑者,其无后乎!”为其象人而用之也。

——《孟子》

朱熹注:俑,从葬木偶人也。……有面目机发(使木偶活动的机关)而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后(后代)也。(《孟子集注》)

材料二

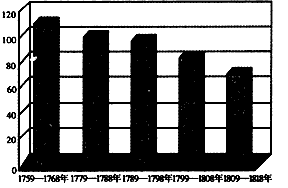

图1 1759~1818年英国工人实际工资指数 图2 穷人国与富人国

材料三 19世纪三四十年代,英国一些知识精英和第一代工厂主的后代对社会的不公正感到羞愧,对富裕国家的贫穷现象感到愤怒,希望纠正这种状态。……议会制定法律,规定工厂一切机器必须安装防护措施,确立卫生检查制度,对劳动条件定期进行检查。

——钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》

材料四 1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人,根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,“选举法”修订,取消了举手选举,一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改为1:1。

——张永桃《当代中国政治制度》

请回答:

(1)根据材料一分析孔子对用“俑”随葬的态度及其理由。这反映了他的什么思想?

(2)材料二中图1、2反映了当时英国工人怎样的生存状况,揭示了什么社会问题?据材料三并结合所学知识分析议会立法改善工人劳动条件的主要原因。

(3)根据材料四中人大代表选举办法的变化分析其对人民当家作主有何作用?纵观人大代表产生方式的演变,中国民主进程呈现出怎样的轨迹?

材料一 1953~1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 1953~ | 1958~ | 1963~ | 1966~ | 1971~ | 1976~ | 1981~ |

| 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | |

| 年均增长率 | 4.5% | 4.3% | 11.1% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 8.1% |

——摘自《中华人民共和国经济史》

材料二 1952~1956年我国国民经济中公、私成分比较表

| 所有制性质 | 经济成分 | 1952年 | 1956年 |

| 公有经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |

| 合作社经济 | 1.5% | 53.4% | |

| 公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |

| 私有经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 0% |

| 个体经济 | 71.8% | 7.1% |

材料三 1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

| 类别 年份 | 国有及国有控股工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |

| 1978年 | 77.6% | 22.4% | ||

| 1997年 | 25.5% | 39.1% | 17.9% | 18.5% |

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953~1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952~1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

材料一:新民主主义经济体制,是实行计划管理与市场调节相结合、指令性计划与指导性计划相结合、计划管理以市场为基础的管理体制。1953年国家转入大规模经济建设并宣布向苏联模式的社会主义过渡以后,随着国民经济紧运行(注:大意是指在资源紧张的情况下加速国民经济建设)和社会主义改造的推进,为了与这种经济紧运行和逐步单一的公有制相适应,在管理体制方面,也逐渐由以市场为基础的计划与市场相结合转向计划经济。到1956年底,随着社会主义改造的基本完成,生产要素市场基本消亡,产品市场也在国家的计划控制之下,形成了以指令性计划为主、指导性计划为辅的计划经济体制。

——武力主编《中华人民共和国经济简史》

材料二:十一届三中全会开始强调物质利益在调集工人农民积极性上的重要性,但是仍沿着计划经济的思路用政府的力量来调整农轻重的比例;后来承认市场在资源配置上的作用,但是强调“计划为主、市场为辅”;再到1993年十四届三中全会正式确立了社会主义市场经济的改革方向,当时的定位是市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。这次十八届三中全会指出,市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府的作用。

——《林毅夫:转型国家需要有效市场和有为政府》

(1)根据材料一,概括20世纪50年代中期中国经济体制变化的主要表现,并说明其变化的原因。

(2)材料二反映了我国经济体制改革的核心问题是什么?结合所学知识列举20世纪90年代以来我国经济体制改革的举措。

10 . 民主法制是人类孜孜以求的理想,也是中国人民长期为之奋斗的目标。结合所学知识,回答下列问题。

材料一 在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为‘一盘散沙’的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

——(美)莫里斯·迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二 如果做更深入的思考就会发现,……难以准确把握我国社会的主要矛盾,造成以“阶级斗争为纲”的错误。这一错误不可避免地使人民内部矛盾不是以法律化、制度化的民主方法来解决……从而混淆了国体民主和政体民主,把精力过多的集中在国体民主上而忽视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化民主政治建设相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”。……以上三方面交织在一起,相互强化,最终导致“文革”悲剧。

——宋新滨《新中国的民主政治建设及启示》

材料三 为了保障人民民主,必须加强法制。……现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当作“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年12月)

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举建国初期民主政治建设的主要成就。

(2)据材料二,指出“文革”时期民主法制遭到破坏的原因是什么?作者认为解决问题的主要策略是什么?

(3)根据材料三和所学知识,分析邓小平认为“必须加强法制”的原因,并指出我国1982年宪法颁布的意义。