材料1956年,全行业公私合营后不久,鉴于统一的政治体制及与计划经济体制相适应的新工资制度的需要,国家开始在新公私合营企业中实行工资改革。上海新公私合营企业的工资改革开始于1956年9月,但由于情况复杂,历经准备试点及全面推开等阶段,直到1957年10月才基本结束。其中工资改革的集中统一领导、工资水平与工资增长指标、新工资等级、变相工资、计件工资、保留工资等问题成为工资改革中最重要的内容。新合营企业工资改革的完成,标志着与计划经济体制相适应的统一的企业工资制度开始全面确立,在收入分配环节上,基本完成了对新合营企业从产权到治理结构、再到分配制度的崭新的企业制度安排。

——摘编自张忠民《20世纪50年代上海新公私合营企业的工资改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出20世纪50年代上海新公私合营企业的工资改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪50年代上海新公私合营企业的工资改革的历史意义。

材料一“光荣革命”后,议会控制国家主权,而土地贵族又在议会中占主导地位,大土地所有者开始呼吁政府和议会支持圈地,议会圈地造成土地产权的大转变,使土地高度集中于贵族等大土地所有者手中。大土地所有者为了提高土地收益、增加他们的财富,推行了一系列农业改良措施。1730年,辉格党政治家汤森德勋爵退出政坛回到诺福克郡,此后就全身心地投入农业改良,在推广四茬轮作制、芜青种植等方面做出重大贡献。社会上层人士推动的农业改革,在全社会起到一种表率作用。18世纪中叶农场制兴起,由于土地的使用相对固定,一些农场主开始推广与使用新农具,农业机械化也因工业化的兴起而缓缓拉开帷幕。在18世纪,地主贵族在经营或出租地产的同时,开发矿山、创办工厂的情况并不少见。

——摘编自钱乘旦《英国通史>

材料二 新中国成立后,党和政府将农业的恢复作为整个国民经济恢复的基础,在农村开展了农业生产互助合作运动,优化农业资源配置,同时安排专项资金主要用于农业事业费和农村救济费支出。国民经济恢复时期,政府在百废待兴、财政收入非常有限的情况下,使用了大量人力、物力兴修水利设施,防洪抗灾。从1950年政府即把群众选种和农场育种结合起来,即在国家农业科研机构选育、引进、推广优良品种的同时,开展一个群众性的选种育种运动。在耕作和栽培技术改良方面,政府三年内在各地新建大型农具厂12个,推广新式农具43.9万部。同时以成建制的人民解放军为骨干,吸收大量城镇知识青年、移民和科技人员,组成农垦大军,开荒造田,创建国营农场。1950年和1951年各级政府大力组织了城乡交流并积极发展农村供销合作社。

——摘编自武力《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明18世纪英国与新中国成立初期农业发展的异同,并分析18世纪英国农业发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期农业发展的背景。

材料一 抗战进入相持阶段后,陕甘宁革命根据地的形势和处境进一步恶化,部分地区连年薄收,食粮空虚,加之自然灾害频发,边区财政入不敷出,人民衣食不足。1941年以后,日军将其主要力量用于巩固占领区,重点对各敌后抗日根据地开展“总力战”,实行野蛮残酷的“扫荡”“清乡”“蚕食”和“三光”政策,导致国内抗战进入严重困难局面。此外,国民党对陕甘宁边区实行军事摩擦、武装包围和经济封锁。然而,广大抗日军民并没有被困难吓倒,他们在中国共产党带领下,坚持自力更生、艰苦奋斗,通过多种手段来发展经济,不仅成功地克服了困难,而且从困难走向了胜利。

——摘编自朱鸿亮《延安时期自力更生、艰苦奋斗精神的当代价值》

材料二 中国在20世纪50年代技术引进的基础上发展了自主能力:初步掌握了现代化工厂、矿井、桥梁、水利建设的设计和施工技术,并在大批引进工程的建设过程中迅速组织起来了相关队伍和机构,自主能力大大提高。到1958年中国开始第二个五年计划时,已经能做到绝大多数建设项目靠自己设计。由于机械设备和钢材的自给程度大幅度提高,第一个五年计划之后,我国已经能自行制造一系列设备,中国许多工业品开始出口,大批经济管理人才成长起来。因此,尽管1960年初苏联突然终止援助,使我国遭受了很大损失,但由于在引进的基础上通过学习、消化、吸收新技术,发展了一定程度的自主设计、生产能力,进而奠定了初步工业化的物质技术基础。

——摘编自董志凯《正确处理自力更生与引进吸收的辩证关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括抗减时期边区政府“自力更生”发展经济的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立后自力更生的措施及影响。

材料一 中国的发展不再只是本身的事,中国的命运不再完全由内部决定,对外关系的重大事件不仅成为古代和近代两个历史时期的分界线,而且在整个近代时期,又往往成为区别不同历史阶段的标志,如洋务阶段、抗战阶段……这是中国近代化和工业化的一大特征。

——摘编自《中国近代史纲要·中国近代史开端》

材料二 计划经济国家是在西方发达国家已经基本实现工业化的背景下才开始工业化进程,走了一条由国家计划推动,重工业优先发展、以粗放型增长方式为主、过分追求高速度、……片面强调自力更生的工业化道路。新型工业化道路则是克服传统工业化道路缺陷和不足,以信息化带动,力求产业结构优化、……实现可持续发展、对外开放和政府导向、市场推动型的工业化道路。

——摘编自向琳《论中国的新型工业化道路》

材料三 美国等先行工业化国家的增长模式20世纪90年代发生先前未曾预料到的变化,由依靠资本和其他资源的投入转为依靠人力资本(人的知识和能力)的积累和经济效率的提高,是另一种工业化增长模式。

——摘编自吴敬琏《中国应当走一条什么样的工业化道路》

(1)根据材料一,概括“中国近代化和工业化的一大特征”,并结合所学知识指出“洋务阶段”工业化模式的不足之处。

(2)根据材料二、三,分别概括中美两国在“工业化道路”策略上的变化,并结合所学知识指出两者在产业结构方面的共同之处。

材料一 从鸦片战争以来的一百多年间,中国因经济落后受尽帝国主义列强欺凌,尽快实现工业化是几代中国志士仁人的共识,随着民主革命任务的完成,执政的中国共产党自然要将工业化置于首位。就当时来看,世界上成功的工业化基本上有三种:一是老牌的资本主义国家,如英、法、美;二是后起的资本主义国家,如德、日;三是苏联。……上述三种工业化道路,与当时中国情况最相近、最可行的是苏联的道路。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》

材料二 与苏联一样,新中国选择了一条重工业优先的工业化战略。造成这一局面的原因是多方面的,而其中最根本的是中国的重工业基础过于薄弱,这一事实所可能造成的不利影响被连年的战乱和外敌的入侵不断放大。旧中国工业生产所表现出来的轻型化结构非常明显,1933年在中国的工业资本中,制造生活资料的资本所占比重为92%,1946年下降至88%,其中纺织业占35%、食品业占15%。也就是说,在工业部门内部,轻工业始终占据绝对优势,重工业的发展极其缓慢。不仅如此,中国经济还缺乏独立性,20世纪30年代一些重要的经济部门包括钢铁、电力、航运等,都受到了外国资本的干预和控制。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2012)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括近代以来世界上三种工业化模式的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国选择苏联模式的工业化战略的原因。

材料一 1953年9月,苏共中央全会决定采取重大措施,对农业实施改革。1953年下半年,苏共中央通过一系列改革农产品收购制度的决议;1954年2月,苏共中央全会又提出大规模开垦荒地的决定。以这两项措施的出台为标志,赫鲁晓夫启动了苏联农业的改革,农业成为赫鲁晓夫改革的突破口。1958年6月,苏共中央全会通过决议,决定对农产品的采购制度和采购价格进行全面改革。取消现行的义务交售制,改成统一的国家采购形式,并提高收购价格以给农民增加收益。赫鲁晓夫还注意给集体农庄放权以调动其生产积极性。但是由于急于求成,且赫鲁晓夫在全国盲目大搞种植玉米运动和垦荒运动,破坏了农业发展,农业改革成效不大。

—摘编自张喜德、蔡丹《赫鲁晓夫的改革开放对我国改革开放的历史启示》

材料二 农业合作化运动是中国为适应工业化需要,在1953——1956年间通过在农村地区普遍建立合作经济的途径,对小农经济进行社会主义改造的经济改革。中国共产党对农民进行了深入广泛的群众动员,使农业社会主义改造获得了广大农民的认同和支持。在此基础上,中共中央于1953年12月通过《关于发展农业生产合作社的决定》推进农业合作化的发展。根据中国农村的特点,采取了典型示范、分类指导、逐步过渡的办法,合作化运动发展得很顺利。到1955年底,全国半社会主义性质的初级农业生产合作社发展到67万个。这段时期,在实践中遵循了自愿互助的原则,利用互助协作的力量来发展生产力,因而得到广大农民的普遍拥护,农村经济以较快的速度增长,合作化运动取得了显著成效。

——摘编自李伟民《金融大辞典》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代赫鲁晓夫农业改革的特点并分析其形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国农业社会主义改造的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从中苏农业改革中得到的认识。

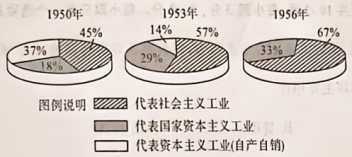

材料一 下面是1950—1956年我国工业中各种经济成分的变化情况(以工业总产值为100,不包括手工业)。

材料二 我国第一个五年计划规定,在5年内,投入总额为766.4亿元,其中基本建设投资占总额的55.8%,工业是重点,苏联援建的156项大中型建设项目主要集中在东北地区。

——以上材料根据《中国现代化历程》等整理

(1)根据材料一、指出1950—1956年我国经济成分发生的变化及变化的历史意义。(2)根据材料二、归纳指出第一个五年计划实施的特点,分析说明形成这一特点的原因。

材料一 在农业和手工业生产发展的基础上,宋代城市经济也有了显著的发展。城市人口增加了,前代坊市的格局被打破了,到处可以设店、肆和作坊,商业活动场所扩大了。东晋南朝以来的草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些形成为繁荣的小镇市。大小城市、镇市和草市,织成了地方商业之网,与广阔的农村有了较为密切的联系,在生产最发达的两浙地区更加如此,可以说区域性市场在宋代明显地发展起来了。由于商业、交换的发展,越来越多的农产品卷入了市场。

——摘编自漆侠《中国经济通史·宋代经济卷(上)》

材料二 1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉。有人提醒,先要确定煤铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等《中国近代工业史资料》

材料三 “一五”计划关于工业化建设的总体设想是:基本完成以鞍钢为中心的东北工业基地建设,同时进行华北、西北、华中的新工业基地建设,进而推进全国工业的发展。为配合工业建设的总体布局,在西北、华北新建兰新、包兰、宝成等铁路线。此时期建设新兴工业城市包括包头、太原、西安、武汉、成都等内地城市。从投资的分配看,694个投资项目中有472个放在内地,其余222个大部分放在东北。沿海地区几乎没有什么大项目。如1955年国家对上海、天津的投资分别为这两市折旧额的76%和104%,两市的工业产值增幅低于同期全国增长幅度。

——摘编自虞和平《中国现代化历程》

(1)根据材料一,概括宋代城市经济显著发展的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉阳铁厂艰难曲折发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国“一五”计划工业建设总体布局的重点和影响。

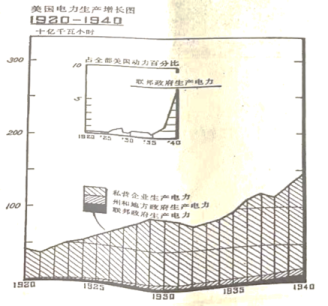

材料一

——摘自阿瑟·林克《1900年以来的美国史》

材料二 为适应工业发展特别是新工业地区建设的需要,必须努力的发展电力工业,建设新的电站和改建原有的电站。第一个五年计划期间,电力工业限额以上的建设单位共107个,其中电站92个,输电工程和相应的变电工程15个。在92个电站中,属于苏联帮助设计的有24个。一九五七年全国发电总量将达到159亿度,比一九五二年增长119%。其中:中央国营占87.72%,公用事业和居民用电增长79%。电站的建设和电力网的形成,将在主要的经济区域内初步地奠定动力基地,逐步地使各该地区的工业得到安全的、廉价的、充分的电力供应,为今后国家经济建设的进一步发展准备动力条件。

——据中共中央文献研究室《建国以来重要文献选编》

(1)根据材料一,概括1920--1940年美国电力工业发展的特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简述新中国“一五”计划期间发展电力工业的意义。

材料一 1927年后,苏区教育方针指出:教育要为革命战争和阶级斗争服务,要为工农群众服务,要与生产劳动相结合,毛泽东在古田会议时提出的革命文艺方针与此基本一致。1933年,高尔基戏剧学校在瑞金成立,师生经常配合革命活动进行演出。

——摘编自汪毓和《中国近现代音乐史》

材料二 1937年,中国共产党将教育方针调整为“教育为长期抗战服务”。1938年,鲁迅艺术学院创建于延安,其办学目的是培养“抗战所需要的大批艺术干部”,后创作演出了《南泥湾》《黄河大合唱》等作品。

——摘编自郝爽《纪念抗日战争胜利70周年:战火中的高等院校艺术教育》

材料三 1953年,文化部召开第一届全国艺术教育会议,提出高等音乐院校人才培养的目标是培养具有“一般文艺修养、精通业务知识并掌握业务技能”的人才,并制定了“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的高等专业音乐教育方针,要“发扬民族艺术,学习苏联艺术教育的先进经验”,培养“为人民服务的音乐干部”。

——摘编自孙继南《中国近现代音乐教育史纪年1840—1989》

(1)结合时代背景,简析材料一、二、三中艺术教育方针变化的原因。(2)综合上述材料,分析中国共产党重视和发展艺术教育的意义,并谈谈你对艺术教育方针调整的认识。