材料一 抗日战争爆发后,随着沿海经济发达地区的相继沦陷,国民经济遭到致命摧残,中国一时间出现了物资供应极度匮乏,人心又极其恐慌的危险状况。1937年9月,国民政府成立贸易委员会,下设复兴公司、富华公司、中国茶叶公司三大公司,对国统区的桐油、猪鬃、茶叶等主要出口物资,实行统购统销,后来扩大到羊毛和丝。钨、锡、汞等主要出口矿产品,则由资源委员会统购统销。

——摘编自龚书铎主编《中国近代史1919—1949》

材料二 第一个五年计划全面展开以后,新中国于1953年10月开始对粮食等主要农产品采取了计划收购和计划供应,即实行统购统销政策。统购统销政策是新中国为了缓解商品粮危机和积累工业化资金而出台的。它的推行和不断发展不仅对此后中国农产品的生产和流通体制产生了深远影响,而且成为建国初期计划经济体制确立的一个重要标志,并与中国的工业化进程紧密地联系在一起。

——摘编自崔晓虎《论新中国推行统购统销政策的原因及其深远影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析国民政府实行统购统销的目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国初期推行统购统销政策的积极作用。

材料一 1933年春播开始前,罗斯福授意农业部长亨利·华莱士和农业部助理部长特格韦尔准备一个农业法案。3月罗斯福发布命令,将8个联邦农业信贷机构合并为农业信贷局。1934年6月通过弗雷泽——莱姆基农场破产法。农业部接到1933年夏、秋两季将丰收的报告后,立即派出大量代表,说服农民耕掉1000万英亩棉花。农业净收入,从1932年的192800万美元,增为1935年的460500万美元。农业品价格与农民购买制造品所付价格之比,以1909至1914年平价期流行比例为100,从1932年的58增为1935年的88。

——摘编自刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二 据统计,全国粮食由1949年的2263.6亿斤增至1952年的3278.3亿斤,棉花由1949年的888.8万担增至1952年的2607.4万担。1952年至1956年,全国共推广使用化肥400多万吨,推广双轮单铧犁150多万件,推广使用农药28.5万吨。1956年粮食良种播种面积已占全部粮食播种面积的36%,棉花良种播种面积占全部棉花播种面积的90%。1956年,全国已建成拖拉机站326个,农业技术推广站14230个,畜牧兽医站2257个,新式农具站207个。

——摘编自叶明勇《新中国三大农业政策与农村社会经济结构变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出罗斯福调整农业的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期我国农业迅速发展的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识谈谈你从两国农业发展中得出的认识。

材料一 唐代交通比秦汉时有进步,且为隋宋所不及。交通干路往还交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置。据《元和郡县志》载,上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义,唐朝的域外交通,“入四夷之路,最要者七”,尤其是安西入西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品;大量能够满足人们生活需要的商品也得以运进来,给人们带来了前所未有的变化,但轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又总是在被称为“国中之国”的租界出现的。

——据苏生文《中国早期的交通近代化研究》

材料三 新中国成立后,周恩来强调:“交通运输是建设中一种先行部门”。经过努力,以铁路为中心的交通运输建设取得新进展,运输能力有了较大提高。1952年到1957年,新建铁路33条,康藏、青藏、新藏公路相继通车,全国公路通车里程达25万公里,翻了一番。

——摘编自《中华人民共和国史年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代交通发展的特点并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清交通领域的新变化并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国交通建设的意义。

材料一 到1952年底,邯郸县参加互助的农户占全县总户数的65%。耕地占全县总耕地面积的34%。到1955年底,加入合作社的农民达到全县农民总数的98.6%,入社的耕地占全县总耕地面积的92%,全县共建成初级农业合作社845个。1956年春,在1955年的基础上,全县合并或转化为140个高级农业生产合作社,入社农户占全县总户数的99.57%。

——摘编自张利强《1951~1956年邯郸县农业合作化运动研究》

材料二 1958年8月23日,随着叶堡区槐川人民公社的建立,秦安人民公社化运动拉开了帷幕。继槐川人民公社建立后,9月上旬秦安县便实现了公社化。由于广泛宣传与鼓动,在人们心里造成一种只要把公社建起来,生活衣着就无忧,从此改变贫穷落后的面貌,过上幸福美好生活的印象。因此秦安人民满怀希望、支持人民公社的建立,人民公社迅速建立了起来。

——摘编自马晓兵《甘肃省秦安县农村人民公社化运动研究》

材料三 1980年11月5日,《人民日报》发表了吴象(当时是新华社记者)的文章《阳关道与独木桥——试谈包产到户的由来、利弊、性质和前景》,对包产到户做了全面的理论分析。吴象强调了坚持农业集体化方向的重要性,同时也分析了贫困地区实行包产到户的必然性。文章指出:“包产到户并不是什么独木桥,它同各种形式的责任制一样,是集体经济的阳关大道。如果一定要把它比喻为独木桥,那可以说居住在深山沟中,不走独木桥就无法行动,无法前进,就无法到平坦宽阔的阳关大道上去。在这种情况下,走独木桥正是为了走阳关道。”

——《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》

(1)根据材料一,概括邯郸县农业社会主义改造的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦安县人民公社化运动迅速建立的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈新中国成立后农村生产关系调整的启示。

5 . 紫砂壶是中国特有的手工制造陶土工艺品。新中国成立前夕,紫砂行业衰落。建国后紫砂壶生产迎来了新的发展阶段。

| 阶段 | 紫砂壶生产状况 |

| 1955年—20世纪70年代末 | 1955年,“宜兴紫砂生产合作社”成立1959年,国营“宜兴紫砂厂”建立。 |

| 20世纪80年代至今 | 20世纪80年代初,民营紫砂厂陆续建立,1998年,国营“宜兴紫砂厂”改制为民营,紫砂陶匠和私人工作坊涌现。 |

从所有制变化的角度,概括建国以来宜兴紫砂壶企业发展的特点,并分析其原因。

材料一 全国棉布应有产量中机制布与手织布的比重变化(%)

| 时间项目 | 1860 | 1894 | 1913 | 1920 | 1986 |

| 手工织布所占比重其中:农村土布 | 96.82 | 85.85 | 65.17 | 71.45 | 43.16 |

| 96.82 | 85.85 | 63.89 | 65.52 | 38.77 | |

| 机器制布所占比重其中:进口布 | 3.18 | 14.15 | 34.83 | 28.55 | 56.84 |

| 3.18 | 13.36 | 32.57 | 24.20 | 11.84 |

——许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

材料二 1952-1957年我国工农业主要产品产量比较表

| 钢(万吨) | 煤(亿吨) | 电力(亿千瓦时) | 石油(万吨) | 粮食(亿吨) | 棉花(万担) | |

| 1952年 | 135 | 0.6649 | 72.6 | 44 | 1.639 | 130.4 |

| 1957年 | 535 | 1.3 | 193.4 | 146 | 1.95 | 164 |

| 增长率 | 396.3% | 195.5% | 266.3% | 331.8% | 119% | 125.8% |

——许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

(1)材料一反映出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,说明近代中国进口机制布所占比重的变化趋势及其原因。

(2)根据材料二,概括指出1952-1957年我国工农业主要产品产量的情况。结合所学知识,对出现这一情况作出合理的历史解释。

材料一 1953~1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 1953~ | 1958~ | 1963~ | 1966~ | 1971~ | 1976~ | 1981~ |

| 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | |

| 年均增长率 | 4.5% | 4.3% | 11.1% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 8.1% |

——摘自《中华人民共和国经济史》

材料二 1952~1956年我国国民经济中公、私成分比较表

| 所有制性质 | 经济成分 | 1952年 | 1956年 |

| 公有经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |

| 合作社经济 | 1.5% | 53.4% | |

| 公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |

| 私有经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 0% |

| 个体经济 | 71.8% | 7.1% |

材料三 1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

| 类别 年份 | 国有及国有控股工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |

| 1978年 | 77.6% | 22.4% | ||

| 1997年 | 25.5% | 39.1% | 17.9% | 18.5% |

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953~1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952~1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

材料一 《临时约法》规定人民享有选举权与被选举权及言论、出版、集会、结社、宗教信仰等政治自由,但是却没有规定如何保障人民享有这些权利和自由。据当时《独立周报》记载:“与农夫田父谈于树林之下,语以代议制度之善,及国会选举之不宜草率投票,则皆瞠目而不解,叩其故,则日:吾人困于土匪军队之不暇,何暇及其他。”后来的选举法又对选民资格作了性别、年龄、财产等种种条件限制,使妇女、贫苦群众和一部分资产阶级丧失了选举权。

——摘编自刘东、曹均学《对辛亥革命是否使民主共和观念深入人心的几点思考》

材料二 根据《选举法》的规定,从1953年下半年开始,全国各个地区的民主选举逐步展开。选举的那一天,选民们穿上自己认为最漂亮的衣服,高高兴兴地来到选举站。天津市四区郭庄子女青年蒋宝珍,结婚时正赶上选举,她为了投票,等了两个钟头才上花车,她说:“结婚是大事,选举更是大事;结婚是喜事,选举更是喜事。”全国进行基层选举的单位共有21.4798万个,进行基层选举地区的人口共为571434511人,全国参加投票选举的选民达2.78亿人,占登记选民总数的85.88%。

——摘编自柳润涛《新中国首次大规模普选始末》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国初年民众对于选举的态度及原因。

(2)根据材料一、二,指出与民国初年选举相比,新中国首次普选的不同,并结合所学知识说明新中国首次普选的意义。

材料一 1950年3月,当时有14个城市的2945家工厂关门,16个城市的9347家商店歇业,29个城市的160万工人失业或半失业,上海有300个厂长、经理出走香港。暂时的困难使资本家普遍产生恐慌心理,甚至怀疑共产党的政策变了,要提早消灭资本主义,实行社会主义。不少人抱着“企业迟早要归公”的消极情绪,惶惶不可终日。有的说:“看红旗,五星不定;扭秧歌,进退两难。”

——摘编自张红军《论建国初期国民经济迅速恢复和发展的历史经验》

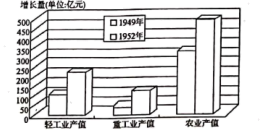

材料二 下图反映的是1952年与1949年相比工农业总产值的增长情况。

材料三 “一五”计划规定,在(国家)基本建设投资总额427.4亿元中,农林水利等为32.6亿元,占7.6%,工业部门为248.5亿元,占58.2%,其中轻工业占工业总额的11.2%,重工业占88.8%;在经济发展速度上,农业总产值年均增长4.3%,工业平均增长14.7%,其中轻工业年均增长12.4%,重工业年均增长17.8%。

——摘编自黄华《建国初期我国工业化选择优先发展重工业战略的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期出现如此经济状况的原因.

(2)根据材料二,指出我国经济状况发生的变化。结合所学知识,说明此变化的意义。

(3)根据材料三,概括“一五”计划的特点。

材料一 英国彼得·诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样的一个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是一个明智合理的策略……我一直深信中国在(20世纪)50年代早期以及70年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”

——《复兴之路》

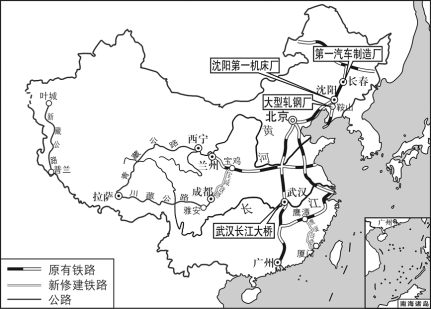

材料二 第一个五年计划主要成就分布图

材料三 通过对政治、经济、国际环境诸多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论之后,大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。得出这样的结论,其理甚明。设想多发展轻工业,按一般常识讲,一定是投资省、见效快,又能改善人民的物质生活条件,为国家积累建设资金。没有机器制造业,发展轻工业的装备从哪里来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济又怎么运转?依赖进口么?办不到。一是我们没有钱,二是西方资本主义国家对我们实行禁运和封锁。全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时美帝国主义实际上还同我们处于军事对峙状态,我们亟需建立军事工业以增强国防力量。这些因素是客观现实,不是我们的主观意志可以改变的。

——薄一波《若干重大历史决策与事件的回顾》

(1)据材料并结合所学知识回答,1953~1957年间中国为发展经济而采取的政策措施。

(2)根据材料二,概括一五计划中工业建设的重心集中在哪些部门?这些成就的取得对中国的工业化有什么意义?

(3)根据材料三和所学知识,分析新中国建立初期工业建设的特点及其原因。