材料一 中华苏维埃政权所建设的是工人和农民的民主专政的国家。苏维埃政权是属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众的。在苏维埃政权下,所有工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子是没有选派代表参加政权和政治上自由权利的。

——摘编自《中华苏维埃共和国宪法大纲》(1931年11月)

材料二 凡居住在边区境内的人民,年满十八岁,不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产及文化程度的差别,都有选举权和被选举权。

——摘编自《陕甘宁边区各级参议会选举条例》(1941年11月)

材料三 中华人民共和国年满十八岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。但是有精神病的人和依照法律被剥夺选举权和被选举权的人除外。

——摘编自《中华人民共和国宪法》(1954年9月)

(1)根据材料并结合所学知识,概括出三则材料中关于选举权范围发生的变化,并简析其变化的原因。(2)根据材料三并结合所学知识,简析新中国成立后选举权范围变化的意义。

材料 新中国成立初期,在工业生产的组织管理方面模仿苏联的办法,对快速恢复生产,医治战争创伤起到了很大作用。当时,苏联专家在鞍钢奉行的“马钢宪法”的企业管理模式,“马钢宪法”是当时苏联最大的钢铁联合企业马格尼托哥尔斯克冶金联合工厂的管理办法,即实行集权化管理,搞物质刺激,依靠少数专家和繁琐的规章制度,不搞群众性的技术革命。但是,随着中国社会主义建设的快速发展,这一管理模式与中国国情渐行渐远。具有强烈创新精神的鞍钢人,实际上一直在设法突破“马钢宪法”的束缚。“一五”期间,鞍钢工人为新中国建设炼出了第一炉钢水。“一五”结束后,鞍钢作为中国最大的工业企业,形成了“两参一改三结合”的独特模式:“两参”就是干部参加集体生产劳动,工人群众参加企业管理;“一改”就是改革企业中不合理的规章制度,建立健全合理的规章制度:“三结合”是指企业领导干部,技术人员与工人群众相结合。1960年3月11日,中共鞍山市委向党中央作了《关于工业战线上的技术革新和技术革命运动开展情况的报告》。3月22日,毛泽东同志在对该报告的批示中,高度评价了鞍钢的经验,并把他们的经验称为“鞍钢宪法”。多年来,“鞍钢宪法”一直是鞍钢的宝贵财富,他们始终坚持传承和弘扬“鞍钢宪法”精神,并不断赋予“鞍钢宪法”精神新的时代内涵。

——摘编自辽宁日报2019年10月3日《“鞍钢宪法”原来是这样的》

(1)根据材料并结合所学知识,简析“鞍钢宪法”形成的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出“鞍钢宪法”的精神内涵及历史作用。

材料一 新中国成立后,党和国家开始调整产业结构,遵循优先发展重工业的同时适当安排农业、轻工业和其他事业的原则,编制了“一五”计划,从而确保了在保障农业、轻重工业都有大幅发展的情况下,改变了经济以农业为主,工业以轻工业为主的局面。“从全国社会总产值的构成来看,1957年总产值达到1606亿元,比1952年增长70.9%。其中,农业产值537亿元,增长了24.8%,所占比重下降为33.4%;工业产值704亿元,增长1倍多,所占比重上升到43.8%。”

——摘编自林捷燕、杨近平《新中国“一五”计划的工业强国梦探讨》

材料二 邓小平南方谈话与中共十四大精神的直接结果,就是1992—1993年我国国民经济的快速高质量增长。1992年国民生产总值比上年增长12.8%,其中,农业增长3.7%,工业增长20.5%,第三产业增长9.2%。1993年国民经济继续快速增长,国民生产总值达到31380亿元,比上年增长13.4%。其中,农业增长4%,工业增长24%,第三产业增长9.3%。基础工业继续稳定快速增长,重工业与轻工业发展速度协调,第三产业迅速发展,经济效益得到提高。

——摘编自陈国权等《中华人民共和国经济建设简史:1949—1994》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“一五”计划时期中国经济发展的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述现代中国经济发展的启示。

材料一 中华民国第一届国会(1913年)各党所占议席:

| 党名 | 发起人 | 在议会中所占席数 | 所属政治派别 |

| 国民党 | 宋教仁 | 392 | 革命派 |

| 共和党 | 黎元洪 | 176 | 旧官僚 |

| 统—党 | 程德全 | 24 | 旧官僚 |

——摘编自谢振民《中华民国立法史》

材料二 1946年11月15日,国民大会在南京开幕,出席者仅1355人,其中,国民党籍代表855名。因此,人民称这次大会是“党民大会”。“国大”的召开遭到共产党和民盟的一致反对,如周恩来在次日发表声明说:“国民党政府一手包办的‘国民大会’,已于昨天开幕了。这一‘国大’,是违背政协决议与全国民众,而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。”

——摘编自罗昊《1946年“制宪国大”合法性研究》

材料三 1954年5月底,全国基层选举工作全部结束,经过一年多的紧张工作,全国各地在21万余个基层选举单位,3. 23亿登记选民中进行了基层选举,共选出基层人民代表大会的代表566万余名。在此基础上,又由省、市人民代表大会,中央直辖单位和军队及华侨单位分别选举产生1226名出席全国人民代表大会的代表,其中,中共党员668人,占54. 48%,党外人士558人,占45. 52%。第一届全国人大代表具有广泛的代表性,能够充分代表人民的意志来制定国家宪法。1954年8月11日,中央人民政府委员会举行第33次扩大会议,决定于1954年9月15日召开第一届全国人民代表大会第一次会议。

——摘编自光明日报出版社《共和国历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼表中反映出的信息并加以解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1946年“制宪国大”召开的背景。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出与国民党“制宪国大”相比第一届全国人民代表大会的不同之处,并分析其召开的意义。

材料一 19世纪90年代以后,东北地区移民数量大增,大量官方荒地被开垦,许多官地、旗地向民地转化,私人地主势力膨胀起来。官地、旗地向民地的大量转化,推动了东北地区封建土地所有制形成和发展,并迅速达到与关内大抵一致的水平。此外,东北地区的殖民地经济不断扩大。截至1931年,日本在东北的投资额约占日本对国外投资总额的60%,占各国对东北投资额的70%,在东北形成了巨大的经济势力。此外,俄、英、美、德等国也分别在东北建立了自己的经济势力,这一局面直到新中国成立以后才得以彻底改变。

材料二 东北地区作为全国较早解放的地区,在新中国经济发展初期占有突出的经济地位。1953年,新中国开始制定第一个五年计划,并把工业化作为首要任务。然而,实现工业化对我国来说面临不少挑战,借助外力成为新中国工业化必要的选择。当时苏联对我国给予了大力支持。在支持我国工业化建设方面,苏联以援建156个项目为中心提供了技术和资金支持。在这156个项目中,58项分布在东北地区,占全部项目的37%。

——以上材料均摘编自乔榛、路兴隆《新中国70年东北经济发展:回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪90年代至1949年东北地区经济发展的概况。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期东北地区经济迅速发展的背景及影响。

材料一 明初,朱元璋采取鼓励垦荒政策,至洪武二十六年(1393年),全国人口数大约为7270万,清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题,当时的学者洪亮吉觉察到这些问题,提出了调剂人口的思想,但没有被重视。

民国初期,国事衰败,“人满之患”的弊端日渐暴露。以《东方杂志》为代表,众多报刊积极刊登人口研究文章。这些文章运用西方马尔萨斯人口论和社会调查的方法,反对人口增殖的传统人口观,试图通过人口品质提高、优生手段达到民富国强的目标。

下表为《东方杂志》涉及人口研究的文章统计表:

| 文章篇数(部分) | 涉及人口理论9篇,强调生育控制4篇,人口调查15篇 | 文章作者(部分) | 陈长潇、潘光旦、孙本文、乔启明(人口学者),竺可帧(气象学家)、彭家元(农业学家)、张荫麟(历史学家) |

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》等

材料二 新中国成立70多年来,我国人口增长呈现阶段性特征,人口政策也在不断调整变化。50年代经济建设中“深深感受到不是人口太多,而是人手不足”,彼时“人多力量大”成为社会发展的主旋律,加上受苏联鼓励人口增长的影响较深,党和政府对生育行为进行嘉奖。“鼓励”性人口生育政策带来的人口过快增长与社会资源供给不足的矛盾不断凸显,1957年马寅初著作《新人口论》深入剖析了当时中国的人口问题,60年代国务院首次提出计划生育。1978年“实行计划生育”第一次被写进《宪法》,国家明确提倡一对夫妇只生育一个孩子。21世纪后,我国又面临人口老龄化加剧、年轻劳动力短缺等问题,2016年实施全面两孩政策。

——摘编自马红鸽、贺晓迎《建党百年来中国共产党人口生育政策变迁及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期人口快速增长的历史背景,概括民国初期人口研究的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出建国后影响我国人口政策变化的主要因素。

(3)结合上述材料,谈谈中国历史上人口发展变化带来的启示。

材料一 1952年3月,中央书记处书记、政务院副总理兼财经委员会主任陈云第三次视察鞍钢时指出,“国营工业不发展,资本主义就发展,我们就没有办法建设社会主义了”。1952年7月14日,无缝钢管厂工程率先鸣响了施工的“第一枪”。1952年8月1日和1953年2月27日,大型轧钢厂和炼铁七号高炉破土动工。近5万名建设者投身到这场伟大的工程建设中。1953年“三大工程”均提前竣工投产。这标志着新中国的第一座钢铁基地诞生,为新中国的工业化道路奠定了第一块基石。

——摘编自鞍钢集团有限公司党委《新中国工业化道路的第一块基石——“一五”期间鞍钢建设发展情况》

材料二 近年来,鞍钢着眼于建设最具国际竞争力的跨国钢铁集团的战略目标,制定实施了“四个转变”战略,积极“走出去”拓展国际化经营,在海外投资方面取得了明显成效。如与全球最大的独立钢铁贸易公司英国斯坦科集团共同出资建立了鞍钢西班牙有限公司和英国控股公司。随着国际化经营进程的不断推进,鞍钢的竞争实力不断增强,在国内、国际的影响力日渐提升,一个跨区域、多基地、国际化的鞍钢正日益展现在世人面前。

——摘编自吴桂梅等《鞍钢境外投资所面临的风险及对策》(2016年)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期鞍钢建设的战略意义。(2)根据材料二,指出21世纪鞍钢集团公司的新发展,并结合所学知识说明其获得新发展的有利条件。

材料一 19世纪初期,作为工厂主的欧文看到的情况是,一些7、8岁的儿童被雇用到纺纱厂工作,从早晨六点开始,一直留在纱厂里站着做工,这导致很多儿童身材矮小、智力发育不良。他认为造成这种悲剧的根源在于整个社会的错误观念,提出“治理得最好的国家必然具有最优良的国家教育制度”。欧文也看到科学技术的进步对于工业生产的巨大好处,认识到知识的成就要求培养“智、德、体、行全面发展的有理性的男男女女”。基于这些观察和认识,欧文开始教育实验。他让工人子女从小就学习一些读写算等基本知识,注重形成良好的品德,进行身体方面的训练。在小学阶段开设的课程中取消宗教课,注重开展劳动教育。他同时要求儿童参加生产劳动不能早于10岁,工厂法应该作出明确规定并致力于改善儿童劳动的环境和条件。

——摘编自石中英《马克思、恩格斯教育与生产劳动相结合思想的再思考》

材料二 1950年5月1日发表了刘少奇的讲话作为社论,“我们必须给劳动者、特别是那些在劳动事业中有重大发明和创造的劳动的英雄们和发明家们以应得的光荣……这就是我们的新道德的标准之一。”从国家层面肯定了劳动人民和劳动价值,树立劳动最光荣的理念。1951年10月4日发表了《对轻视劳动人民的思想展开斗争》,1952年5月1日发表了《迎接劳动人民的世纪》等等。从统计来看,仅题目中含有劳动一词的报道:1950年有327篇,1951年有255篇,1953年有253篇,1954年有269篇,1955年209篇。这些报道涉及劳动英雄、普通工农劳动者、学生、军人、工商业家、娱乐界,不仅有国家领导人对劳动的肯定,也有通过科学展览对劳动的历史追溯,还有新中国各行各业火热劳动场面的新闻特写,展现了他们积极劳动建设社会主义的风貌。

——据《人民日报》整理

(1)根据材料一,概括欧文的教育思想,并结合所学知识分析其历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国初期宣传社会主义劳动观的特点及其意义。

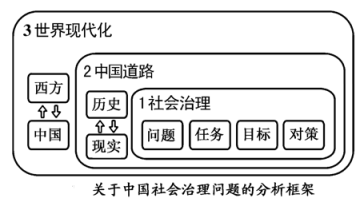

材料 现代化(也称近代化),指工业革命以来人类社会所发生的深刻变化,这种变化包括从传统经济向现代经济,传统社会向现代社会,传统政治向现代政治,传统文明向现代文明等各个方面的转变。现代化是人类历史发展进程中的产物,现代化道路具有相似性,更具有多样性。如下图所示:

——摘编自冯仕政《中国道路与社会治理现代化》

阅读材料,提取一个观点,并结合所学知识予以论述。(要求:观点明确、史论结合、逻辑清晰、表述成文)20世纪下半叶,世界历史发生了深刻变化。进入21世纪,世界之变正以前所未有的方式展开。某校历史学习社团围绕“20世纪下半叶以来世界的新变化”分组探究,请你协助完成相关任务。

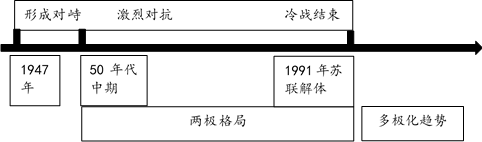

一组:主要任务是探究“国际格局新变化”,为此制作了框图,以说明冷战与两极格局的演变。

示例:①“杜鲁门主义”与“共产党和工人党情报局”

②

在④⑤处补充“激烈对抗”的重要史实

④

二组:主要任务是探究“资本主义的新变化”,以下为摘选的两则材料。

材料一:1977年部分国家国有经济比重表

| 行业 国家 | 邮政 | 电站 | 煤炭工业 | 铁路运输 | 航空运输 |

| 英 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |

| 法 | 100 | 100 | 私有 | 75 | 75 |

| 联邦德国 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 |

| 美 | 100 | 25 | 私有 | 25 | 私有 |

材料二 二战后部分国家就业人口分布的变化

| 经济部门 | 年份 | 美国 | 联邦德国 | 日本 |

| 农业 | 1950年 | 12. 2% | 23.2% | 50.7% |

| 1990年 | 2.8% | 5.1% | 7.2% | |

| 工业 | 1950年 | 34.7% | 42.2% | 22.2% |

| 1990年 | 25.8% | 40.5% | 33.6% | |

| 服务业 | 1950年 | 48.9% | 32.4% | 26.6% |

| 1990年 | 71.4% | 54.4% | 59.2% |

(2)根据材料一、二,概括“资本主义的新变化”新在何处?

三组:主要任务是探究包括中国在内的广大亚非拉民族独立运动历程,得出结论“世界殖民体系的崩溃是20世纪伟大变化之一”。

(3)小组回溯了中国近代半殖民地化过程。按时序完成示意图中对应条约的填写。

| A.太平天国运动——辛亥革命 | B.义和团运动——抗日战争 |

| C.五四运动——抗美援朝 | D.国民革命——解放战争 |

四组:主要任务是探究“社会主义国家的发展与变化”,以下为摘选的一张简表。

| 材料三 中国社会主义的发展 | ||

| 1949.10 | 中华人民共和国成立 | 开辟中国历史新纪元 |

| 1953-1956 | 确立社会主义基本制度 | |

| 1978 | 中共十一届三中全会 | 改革开放和社会主义现代化建设新时期 |

| 2012 | 中国共产党第十八次全国代表大会 | 中国特色社会主义进入新时代 |

(5)你认为表格中空白处可供选择的内容是( )(双选)

| A.完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造 |

| B.通过《中华人民共和国公务员法》 |

| C.第一届全国人民代表大会召开 |

| D.通过《中华人民共和国民法典》 |

五组:主要任务是探究“中国与当代世界变局”,该组搜集到了以下资料。

材料四 当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对世界多极化、经济全球化等趋势及人类面临许多前所未有的挑战,中国坚持经济全球化正确方向,坚持真正的多边主义,致力于人类和平与发展繁荣事业,致力于推动构建人类命运共同体。这是中国对全球治理体系改革和建设提供的中国智慧、中国方案、中国力量。

——摘编自《中外历史纲要》(下)

材料五