材料一 宋代流民的规模很可观,少者几千,多者十几万。隆兴二年,诏“开封府及京东西、淮南、江东、河北、河东路,明道二年以前流民去乡里者,限一年令归业者,仍蠲(免除)赋役一年”。……负责登记工作的是在城各厢官吏,“每见流民,逐家尽底唤出本家骨肉,亲自当面审问的实人口,姓名口数。逐家便给历子一道收执,照证准备请领米豆”。……也有流民由于资产的雄厚,转变为坊郭户。一部分寄居在城市的流寓之人取得常期定居权。

——摘编自陆爱勇《宋代城市人口管理探析》

材料二 随着改革开放的深入,我国社会经济发生了巨大变化,人口流动成为时代的必然产物。国务院于1984年10月发布《关于农民进入集镇落户问题的通知》。至此,农民涌向城镇的闸门逐渐开启。随着大量流动人口涌入城镇,城市的铁路运输和基础设施建设面临巨大压力。1989年3月,国务院办公厅发出《关于严格控制民工外出的紧急通知》。1992年党的“十四大”召开之后,政府对流动人口的管理政策也由“控制盲目流动”调整为“鼓励、引导和实行宏观调控下的有序流动”。

——摘编自尹德挺《改革开放30年我国流动人口政策变迁与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代针对城市流民采取的管理措施,并分析其带来的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放以来我国流动人口政策的影响。

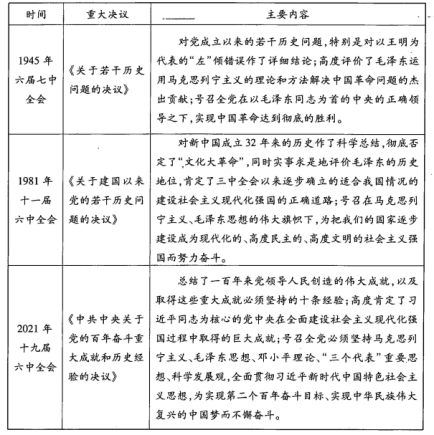

材料

——摘编自1945年《关于若干历史问题的决议》、1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》、2021年《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(1)根据材料,归纳中国共产党三个历史决议在内容上的共通之处。

(2)任选一个历史决议所涉及的历史时期,结合所学知识,指出中国共产党在这一时期不断推进马克思主义中国化的主要表现。

材料一从1953年开始,我国农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造陆续开展起来。到1956年年底,我国基本上完成了对生产资私有制的社会主义改造。全民所有制和劳动群众集体所有制等两种形式的社会主义公有制经济,已经在我国国民经济中居于绝对统治地位。与此同时,我国社会主义的经济体制、政治体制、教育科学文化体制等也相应地基本形成了,以人民民主原则和社会主义原则为特点的新中国第一部宪法也得以须布实施。中国共产党比较顺利和创造性地实现了对生产资料私有制的社会主义改造,避免了大的经济破坏和社会动荡。社会主义公有制的确立,使中国能够形成全国人民在根本利益一致基础上的有效团结,这为全国一盘棋、集中力量办大事,为现阶段实行各尽所能、接劳分配的分配方式并最终实现全体人民的共同富裕提供了基本条件和重要保证。

——摘编自高长武《论我国社会主义改造的必然性和历史意义》

材料二2020年11月12日,习近平总书记出席浦东开发开放30周年庆祝大会,并参观了“在国家战略的引领下一一浦东开发开放30周年主题展”。在这次庆祝大会上,习近平总书记表示,经过30年发展,浦东已经从过去以农业为主的区域,变成了一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城。浦东开发开放30年取得的显著成就,为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实证明,为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照。不久,中共中央、国务院正式公布《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》,赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

——摘编自中国青年报社论《浦东开启新的引领之路》

(1)根据材料一,归纳我国社会主义改造的特点,并结合所学知识说明我国顺利完成社会主义改造的伟大意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析党和国家在上海浦东设置“社会主义现代化建设引领区”的背景。

材料一 毛泽东是最早的探索者…毛泽东在探索中的失误和挫折也为开创建设有中国特色的社会主义道路提供了历史的借鉴,邓小平作为党的第二代领导集体的核心,继续对社会主义道路进行了探索。他第一次阐明了在中国这样落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义等一系列基本问题。

——摘编自《川大学者谈有中国特色社会主义道路探索过程》

材料二 十九大报告作出了“中国特色社会主义进入了新时代”的重大判断,深刻掲示了我国发展所处的新的历史方位,丰富和发展了马克思主义的时代理论,是我们党科学制定具有全局性、战略性、前瞻性的行动纲领的根本依据,对于新形势下进行具有许多新的历史特点的伟大斗争、推进党建设新的伟大工程、推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族复兴伟大梦想具有重大的理论意义和实践意义。

——摘编自刘靖北《中国特色社会主义何以进入新时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳邓小平对中国特色社会主义道路的探索作出的贡献,并指出邓小平理论的精髓。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出党的十九大作出“中国特色社会主义进入新时代”这一判断的意义。

材料 罗荣莱在《现代化新论》中指出:在200年的历史进程中,各国现代化走过的道路形形色色,按其经济形态大致可归纳为三大发展类型(见如图)资本主义类型(简称C型)、社会主义类型(简称S型)和混合类型(简称M型)。

根据材料并结合所学知识,围绕“现代化发展模式”,任选一种模式或综合多种模式自拟论题,联系史实加以论证。(要求:明确写出论题;史论结合;逻辑清晰)

材料

(1)材料并结合所学知识,归纳习仲勋协助中共第一代领导集体在建设社会主义方面的探索。

(2)根据材料并结合所学知识,指出习种勋协助中共第二代领导集体在广东率先探索建设中国特色社会主义道路方面的贡献。

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积,此其分事也

——《墨子》

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产模式?出现的根本原因是什么?

材料二

(2)结合所学知识,指出材料二中苏俄(联)粮食产量不断上升时期实行的经济政策并概述其作用。

材料三 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

(3)据材料三归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

材料四 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

(4)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义。

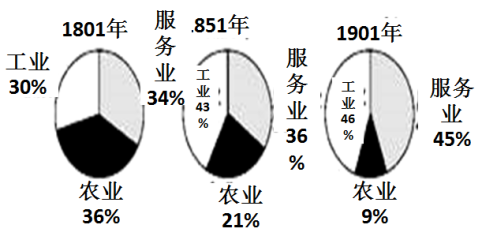

材料一 英国各行业就业人数占总就业人数的比例变化示意图

材料二 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

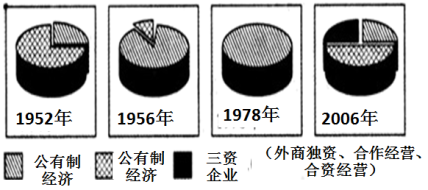

材料三

(1)依据材料一,指出世界经济发展趋势,出现这一趋势的根本原因是什么?

(2)依据材料二并结合所学知识,归纳近代中国早期制造业发展的特点。

(3)据材料三,指出新中国成立后经济体制的两次根本性变化。结合所学知识,指出出现这些变化的各自原因。

材料一 晚明时期,由于生丝、绸缎、棉布等商品的出口持续增长,这种“外向型”经济,极大地刺激了东南沿海地区商品经济的高度成长,刺激了多层次商品市场的繁荣,它的载体就是多种类的商品集散中心——市镇。诚然,商品经济的高度成长与商品市场的繁荣,有它的内在动力,这种动力从宋代以来一直在稳定而持续地起作用,到了明代中叶达到一个新高峰。由于葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、日本人全面介入中国的对外贸易,把原先主要面向国内市场的商品成产,转化为同时兼顾国内和国外两个市场。

——樊树志《晚明大变局》

材料二 抗日战争爆发以后,我国工业布局不得不进行大方位的调整。国民政府在抗战紧急状态下,为保存抗战力量,支撑危局,动员沿海及沿江的工厂大批内迁。将以上海为中心的工业重心,以长江为中轴,由东部向以重庆为中心的西部地区转移。据不完全统计,抗日战争时期沿海及沿江地区大约有超过1000万人先后迁移到西南和西北区域。在这些地区,拥有全部内迁工厂的1/3,共200余家工矿企业,包括兵工、冶金、机械、纺织、炼油、烟草等行业,它们集中了我国战时内迁工业的精华,成为战时生产军需和民用物资的主要基地。1937年12月1日,国民政府主席林森率领文官、参军、主计等处人员在重庆开始办公。国民政府定都重庆,不仅带动了军政、文教、工矿企业大量迁渝,也使得重庆城市人口迅速增加,重庆成为了全国的政治和军事中心。

——摘编自张忠伟《论抗战时期国民政府迁部对重庆城市化的影响》

材料三 中国城市化水平变化表

| 年份 | 城镇人口(万人) | 城市化率(%) | 新建城市 | 新建城镇 |

| 1979 | 18495 | 18.96 | 216 | 2361 |

| 1986 | 26366 | 24.52 | 347 | 10718 |

| 1995 | 35174 | 29.04 | 640 | 17532 |

——资料选编自胡顺廷等《中国城镇化发展战略》

(1)依据材料一,结合所学分析晚明时期商品经济发展的因素。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析国民政府迁都对重庆城市化的影响。

(3)阅读材料三,归纳中国城市化进程的特点,并结合所学分析其背景。

| A.经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—内地 |

| B.沿海开放城市—经济特区—沿海开放区—内地 |

| C.沿海开放城市—沿海开放区—经济特区—内地 |

| D.经济特区—沿海开放区—沿海开放城市—内地 |