材料一 独立之初,美国军事与经济实力十分弱小。保护主权与领土完整、捍卫共和政体以及确保和平稳定的发展环境是新生美国的基本安全目标。南北战争结束后,伴随统一大市场的建立,美国国力快速强大。美西战争标志着美国彻底放弃孤立主义,追随欧洲列强,加入全球角力和殖民扩张的行列。二战后,美国在政治、经济和军事上空前强大。美国认定本国的主要威胁来自苏东社会主义阵营,表现为意识形态竞争、军备竞赛与局部武装冲突。东欧剧变、苏联解体和冷战结束,找寻新的敌人、遏制新的竞争对手在美国国家安全战略中的意义日益凸显。“9.11事件”对美国国家安全观产生重大影响,安全威胁来源转变为恐怖主义、大规模杀伤性武器和所谓“流氓国家",美国的安全观由冷战结束后相对透明、自信和开放走向极端,更富有进攻性。进入21世纪,美国更加重视金融危机、气候变化、跨国犯罪及信息安全等其他安全问题。值得关注的是,中国等新兴大国的快速崛起,引起了美国越来越多的警觉,美国安全战略不断聚焦中国。

——摘编自江涌、吕贤《中美国家安全观差异透视》

材料二

时间 | 安全观 | 主要内容 |

| 建国初期至20世纪70年代末 | 以军事和政治安全为核心的传统国家安全观 | 根据国家安全实际需求,以“和平共处五项原则"为基石,务实地制定并调整国家对外政策;镇压反动势力,防止“和平演变”,致力于清除威胁国家安全的隐患:积极备战参战,加强军队建设,为维护国家安全提供力量支撑。 |

| 20世纪70年代末至党的十八大前 | 从传统安全观向非传统安全观的转变 | 和平与发展的时代主题是维护国家最重要的积极因素:非传统安全威胁逐渐显现,成为国家安全的重要关注点:提出超越传统安全观的新理念指导国家安全实践。 |

| 党的十八大后至今 | 新时代的总体国家安全观 | 既重视发展问题又重视安全问题,提出"统筹发展与安全"的国家大战略:强调国家安全工作”以人民安全为宗旨”,把人民安全“置于国家安全工作的核心和首要地位:统筹兼顾国家安全各方面问题,努力构建总体国家安全体系;坚持底线思维,防范化解国家安全重大风险;坚持维护与塑造国家安全相结合,积极推动构建新型国际关系和"人类命运共同体"。 |

——根据和晓强《建国以来“国家安全观"的历史演进特征分析》整理

(1)根据材料一并结合所学知识。分析美国国家安全战略的演进特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别概括不同时期影响新中国“国家安全观”形成的国际因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,你认为中国的国家安全观与美国相比有何不同?

材料 习近平总书记强调:“一百年来,中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造,归结起来就是一个主题:实现中华民族伟大复兴。”走自己的路,是党的全部理论和实践立足点。从“工业化”“四个现代化”到“中国式现代化”,党带领全体人民孜孜以求探索中国式现代化道路。它既有各国现代化的共同特征,更有基于独特的文化传统、历史命运和国情的中国特色。它顺应时代大势、高度契合中国实际,深刻体现了中国共产党探索现代化道路的经验成果以及中国特色社会主义的制度优势。它始终立足国情谋发展,是全面建成小康社会开启迈向现代化新征程,实现中华民族伟大复兴的正确道路;始终以人民为中心来解决好现代化进程中所面临的各种问题;始终坚持走和平发展道路,不断推动构建人类命运共同体。它改变了长期以来西方现代化模式占主导地位并垄断话语权的格局,为全人类文明的进步和发展贡献了新的方案和伟大力量。它超越了以自由主义、资本至上、西方中心论为支柱的西方文明,继承发展了中华传统文明中崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同等思想理念,蕴含着新的世界观、国家观、文明观、发展观、义利观、安全观、治理观。它推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,是人类文明新形态的创举。任何国家的制度设计和道路选择,都要根植于自己的历史文化传统和具体国情。党的百年发展史向世界雄辩地证明,中国式现代化道路克服了西方发达资本主义国家的种种弊病,打破了现代化就是西方化的神话,创造了超越西方现代化的人类文明新形态。

——摘编自2022年9月27日党建网

(1)根据材料并结合所学知识,概括“中国式现代化道路”的基本内涵。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“中国式现代化道路”的意义。

| A.工农群众社会政治地位发生变化 | B.社会主义建设条件有所改善 |

| C.文教领域“左”的错误得到了纠正 | D.“科教兴国”战略社会基础扩大 |

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 美苏太空卫星火箭发射大事年表

苏联 | 美国 |

1957年10月,发射第一颗人卫星斯普特尼克1号。 1960年6月,通过了雄心勃勃的太空探索计划,包括载人登月、火星和金星任务。 1961年4月12日,尤里·加加林搭乘东方1号完成了世界上第一次载人航天飞行。 1965年3月18日,阿列克谢·列昂诺夫在上升2号任务中进行世界上第一次太空行走。 1966年2月月球9号在月表首次完成软着陆。 1975年7月15日,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1982年3月1日,金星13号着陆器成功着陆,并存活了127分钟。 1986年2月20日,和平号空间站主体发射升空。 1988年11月15日,暴风雪号航天飞机首飞成功。 | 1958年1月,第一颗卫星探索者1号发射成功。 1960年5月,阿波罗计划被提交给美国总统艾森豪威尔。 1962年8月27日,金星飞掠器飞掠金星,成为世界上第一艘成功的深空探测器。 1965年6月3日至7日,爱德华·怀特在双子星座4号任务中完成美国首次太空行走。1966年5月30日-6月2日,勘测者1号发射升空并完成月球表面软着陆。 1969年7月16日至24日,阿波罗11号的两名宇航员在月球表面着陆行走。 1973年5月14日,最后一枚土星5号火箭搭载天空实验室升空。 1975年7月15日 ,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1981年4月12日首次发射,哥伦比亚号航天飞机。 |

——摘编自《美苏太空竞赛历年卫星火箭发射以及历史事件介绍》

材料二 1958年,中国把发射人造地球卫星列入国家科学规划,组建机构并开展相关学术研究活动和实验设备的筹建工作。创业之初经历了经济上、技术上种种困难的中国航天事业,经过艰苦奋斗,终于在1964年6月发射成功自行研制的第一枚运载火箭。1968年组建了中国空间技术研究院,1970年4月24日, 成功发射第一颗人造地球卫星“东方红一号”。到1985年10月,我国依靠自己的力量共发射了17颗不同类型的人造地球卫星。这些卫星为地质、测绘、地震、海洋、农林、环境保护等国民经济部门和空间科学研究提供了十分有价值的资料。通过一系列航天活动,中国已经建立了各类人造卫星、运载火箭、发射设备和测量控制系统的研究、设计、试验和生产的基地;建成了多个能发射各类航天器的发射场。组成了由控制中心、地面台站和测量船构成的卫星测控网,造就了一支富有经验的航天科学技术队伍,从而有能力不断开拓航天活动的新领域。中国航空航天工业在为国防、国民经济和科学研究直接服务的同时,还努力向国民经济各部门推广和转移先进技术,取得了显著的效益。

——甘肃省科协信息中心《我国航天发展历史回眸》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概括美苏发展太空技术的特点并分析其历史背景。

(2)依据材料一和材料二,结合所学知识,比较中国在发展太空技术方面与美苏的不同之处。

(3)依据材料一和材料二,结合所学知识,谈谈世界太空技术发展给你的启示。

| A.具有辩证唯物主义认知态度 | B.比较客观地看待当代中国外交政策 |

| C.承认中国的崛起有益于世界 | D.着眼于世界经济全球化的宏观视角 |

| A.捍卫国家统一的决心 | B.放弃通过谈判实现统一 |

| C.践行“一国两制”构想 | D.坚决执行《反分裂国家法》 |

| 时间 | 主题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1949—1956年 | 类型 | 生产生活 | 丰收图景 | 互助合作 | 文教体卫 | 农业科技 | 城乡关系 | 政治参与 |

| 篇数 | 39 | 31 | 30 | 22 | 13 | 11 | 9 | |

| 1957—1976年 | 类型 | 革命 | 公社集体 | 政治叙事 | 文教体卫 | 大跃进 | 工农关系 | 农业科技 |

| 篇数 | 111 | 77 | 56 | 52 | 45 | 24 | 18 | |

| 1977—1999年 | 类型 | 农村生活 | 政治叙事 | 联产承包 | 农业科技 | 文教体卫 | 乡镇企业 | 开放投资 |

| 篇数 | 86 | 54 | 35 | 34 | 20 | 17 | 17 | |

| 2000—2016年 | 类型 | 新农村 | 现代农业 | 政治 | 文教体卫 | 问题报道 | 生产生活 | 农村金融 |

| 篇数 | 47 | 36 | 33 | 20 | 16 | 13 | 5 |

——据卜新章《<人民画报>涉农报道中农民幸福的媒介话语建构研究》整理

选取材料中两个以上时期的信息,自拟论题,结合中国现代史的相关史实加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

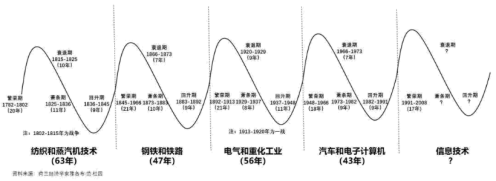

未知的未来?

有学者认为,社会并非稳步前进,也不会跳跃式或随机发展。相反,它像季节一样流转:冬天结束,春天来临。但每一个周期与前一个周期既相似,又迥异。相似的是形式,迥异的是内容。未来真的不可知吗?

材料一

——据雅各布·范·杜因《创新随时间的波动》

材料二

| 经济浪潮 | 历史阶段 | 中心国家 | 技术引领 | 主导产业 | 对应危机 |

| 第一次浪潮 | 1780-1830年 | 英国 | 蒸汽机 | 服装行业和能源 | 1837年经济恐慌 |

| 第二次浪潮 | 1830-1880年 | 英国 | 钢铁制造 | 交通基础设施建设 | 1873-1879年长萧条 |

| 第三次浪潮 | 1880-1930年 | 美国 | 电气化和化学制品 | 公共事业和批量生产 | 1929-1939年大蕭条 |

| 第四次浪潮 | 1930-1970年 | 美国 | 汽车、石油化工 | 物流和人的流动 | 1974-1980年两次石油危机 |

| 第五次浪潮 | 1970-2010年 | 美国 | 信息与通信技术 | 个人电脑和手机 | 2008年持续至今的金融危机 |

| 第六次浪潮 | 2010-? | ? | ? | ? | ? |

——摘编自詹姆斯·穆迪等著《第六次浪潮:一个资源为王的世界》

材料三

(1)据材料一指出经济波动的特征。

(2)材料二对经济波动的划分与材料一相互矛盾吗?请简要说明。

(3)材料一中1929—1937年经济萧条期,是否符合真实的世界动态?请结合材料三做出解读。

(4)材料一中1948—1966年经济繁荣期,不同经济模式国家进行变革,请指出其可借鉴之处。

(5)材料二中“第六次浪潮”正在进行中,请你为这次浪潮写一份展望报告,名称为《可知的未来》。请写出报告中的“关键词”。

材料一 从周朝的翻译活动算起直至五四运动前为止的近3000年间,我国翻译活动经历了3次高潮。

第一次翻译高潮是东汉至唐宋的佛经翻译。东汉到唐宋时期大量印度梵文佛经被翻译成中文,使印度的佛教和文化开始大规模地传入中国,对哲学、文学、艺术和民间风俗等产生深刻影响。

明末清初,许多西方传教士来到中国。他们不仅带来了西方的宗教,还带来了西方的科学,由此引发了中国翻译史上的第二次翻译高潮,即明末清初的以科技翻译为主的翻译活动。

第三次翻译高潮是鸦片战争后至五四运动前的西方科学、政治思想和文学作品翻译。这个阶段李鸿章设立了江南制造总局翻译馆,翻译了大量的自然科学书籍。严复、梁启超、林纾等翻译家译介了西方政治思想、科学方法的著作和西方文学著作。

——摘编自张永中《论中国历史上翻译高潮产生的成果对中国文化的影响》

材料二 1978—1990年,全国年均出版翻译作品2192种;1995—2003年,年均出版翻译作品超过1万种;2003年至今,出版翻译作品已超过数十万种。在积极介绍西方文化的同时,中国的翻译家也将中国的优秀作品译成外文。2011年中译外第一次在比重上超过了外译中,使中国翻译市场从输入型为主转变为输出型为主。国外受众对中国信息的需求是多样化的,增加比较快的一个突出领域是中国的时政类信息,包括领导人著作。《习近平谈治国理政》第二卷中文版刚一面世,就有16个国家的出版机构签约翻译出版非通用语种版本。

——摘编自黄友义《服务改革开放40年,翻译实践与翻译教育迎来转型发展的新时代》等

(1)依据材料一并结合所学,分析三次翻译高潮的影响。

(2)概括材料二中翻译活动的特点,结合所学分析其形成的原因。

材料 随着新中国的成立,中国共产党通过实现对文化建设的全面领导,使社会主义文化服务于国家发展大局需要,取得了“文化立国”的历史成就。至1965年,全国已有县级文化馆2598个,城乡影剧院2943个,县级以上图书馆562个,群众艺术馆62个,乡镇文化站2125个,广播电台、电视台、报社、出版社等机构遍布全国。在新中国成立不到三十年的时间里,先后推出了一系列文艺作品,当中许多作品脍炙人口、走向世界,成为世所公认的“红色经典”。党的十一届三中全会以后,党领导文化建设之路的探索以“文化富国”所体现,文化产业获得了快速发展,文化成为繁荣国民经济发展的直接动力。“文化富国”还表现在文化在提升综合国力、国家软实力与国际竞争力上的作用。党的十八大以来,国内外形势发生了深刻变化。以习近平同志为核心的新一届党中央领导集体,明确将“文化强国”上升为党领导文化建设的总纲与国家意志。“文化强国”的全面实践,意味着党领导文化建设步入了历史新阶段,与近代仁人志士的“强国梦”形成了历史呼应。

——摘编自韩晗《中国共产党领导文化建设的历史演进与实践路径》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新中国取得“文化立国”历史成就的原因。(2)根据材料并结合所学知识。说明十一届三中全会以后,党领导文化建设从“文化富国”到“文化强国”的必然性。