材料一 美国工业革命开始于19世纪初的棉纺织业部门。当时北部各州率先成为美国的纺织基地。到19世纪50年代,美国北部已经能够用机器制造,随着工厂制度的建立和大批新型工厂的出现,农村人口涌向城市,1820年美国八千人以上的城市有13个,城市人口占总人口的7.2%,到1870年增至663个,城市人口占总人口的25%。期间,美国政府不仅吸引大批外国移民来到美国,带来先进的科学知识和生产技术,使全国人口和国内市场明显扩大,还掀起改善交通运输的浪潮,包括修筑公路、铁路和开凿运河,连接沿海城市,并打开了东、西部的通道,改善了城市之间的交通和贸易。

——摘编自赵明杰《浅析美国的工业革命与城市化进程》

材料二 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20 世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。 1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪初美国开始工业革命的有利条件,概括工业革命时期美国劳动力的构成。(2)根据材料二并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。

材料一 纵观世界科学中心的转移轨迹,每一次科学中心的形成与发展,都离不开哲学的孕育和滋养,自然科学与哲学相互交织、如影相随。

——据张云龙、马淑欣《论科技发展与人文精神的内在勾连——基于世界科学中心转移的视角》整理

材料二 1962年,日本学者汤浅光朝用定量的方式描述了16-20世纪世界科学活动中心及其转移的情况(具体见下表)。他指出,如果一个国家的科学成果超过全世界总数的25%,则这个国就称为世界科学中心;该国成果超过25%所持续的时间,称之为科学兴隆期。每个国家的科学兴隆期平均为80年左右。

世界科学中心转移简表

| 中心 | 意大利 | 英国 | 法国 | 德国 | 美国 |

| 时期 | 1540—1610年 | 1660—1730年 | 1770—1830年 | 181O—1920年 | 1920年至今 |

——摘编自潘教峰等《世界科技中心转移的钻石模型——基于经济繁荣、思想解放、教育兴盛、政府支持、科技革命的历史分析与前瞻》

(1)结合世界近代史相关史实,说明材料一中“自然科学与思想解放相互交织、如影相随”。(2)据材料二及所学,从“政府政治”“经济社会”角度分别说明英国、法国和德国成为世界科学中心的原因。

材料一我不想变成 上帝,或者居住在永恒中...属于人的那种光荣对我就够了。这是我祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。

——彼特拉克

第36条每一个真诚悔改的基督教徒,即使没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罪。

——“九十五条论纲”

本身自由,周围的人与自己平等一-这才是真正的生活, 人们的自然生活。

——伏尔泰

材料二1492年, 哥伦布首次航行到美洲大陆,引发了一场在东半球与西半球之间的大交换。有学者称之为哥伦布大交换。欧洲移民漂洋过海来到新的土地生活,他们带来的小贵、葡萄、马匹、牛、猪等使得美洲食物和营养的供给快速增加;他们携带的传柒病使美洲的土著人口数量锐减。美洲的玉米、马铃薯、番茄等作物在他们的传播下也在非洲、亚洲和欧洲生根发芽。

——摘编自《新全球史》

材料三

(1)材料一反映了近代欧洲三次思想解放运动,结合所学知识,指出三者共同的思想核心和主要区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“哥伦布大交换”对世界历史发展的影响。

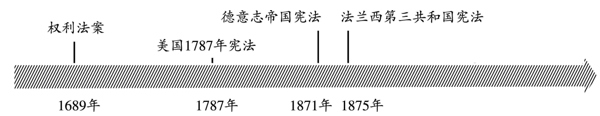

(3)归纳材料三所反映的当时资本主义政治制度发展的趋势,并分析其原因。

材料一 从南宋至明清,乡约制度是县级以下在村落推行的一套地方自治机构,它的地位正可与王安石的保甲制相当。保甲制是上级政府为了适应当时苦难的局面向下推行的一套施政机构,“编户口、练民兵”是它的主要功能。可是乡约制度的作用并不在此,它是人民自动结合的机构,这就是吕和叔先生所说的:“乡人相约,勉为小善。”他给乡约厘定的四大条款是:德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。这四大条款就描写了乡约制度的主要功能,它是绅士以领导者的身份,作为教育与组织人民的工具,冀以形成为人民自动结合的机构,成为一个自动奉公守法、知礼习义的单位,也就是一个具有政治意义的团体。

——摘编自费孝通、吴晗《皇权与绅权》

材料二 1864年,俄国实行了地方政治改革,在各省、县分别成立自治局,负责管理地方经济、卫生、教育等事务。1870年通过市政改革,在各城市召开了市杜马,在市杜马选举中,取消了封建贵族特权,实行统一的财产资格标准,即缴纳城市地方税的人都有选举权。1874年又进行了军事改革,废除了募兵制,打破了贵族对军队领导权的垄断。但在以后的30年内,沙皇政府不但没有把改革继续进行下去,而且残酷地镇压民粹派运动和日益高涨的工农革命运动,终于在1905年爆发了资产阶级民主革命。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡约制度的特点并分析其出现的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括俄国地方自治改革的特点并分析其改革的影响。

材料 小辛同学参加了以“战争与民族意识觉醒的关系”为主题的研究性学习小组,他们展开相关理论学习与史料搜集工作,形成了如下学习笔记

| 观点 | (1807年)提尔西特和约对于德国曾是莫大的耻辱,而同时它又是德国走向民族大复兴的转折。 ——【俄】列宁 今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之。——梁启超 |

材料 | 拿破仑的对外战争激起了被占领的国家和地区民族的反抗。德意志资产阶级深深感到其利益受到严重的威胁,德意志爱国主义者认识到了加强民族意识、唤醒民众民族自觉的必要性。他们大力宣传民族精神和民族意识,致力于民族解放斗争,民族复兴运动开始广泛地兴起。 ——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》 甲午中日战争激发了国人的民族意识。1894年,孙中山提出了“振兴中华”的口号。1895年,严复首次在《救亡决论》中喊出了“救亡”口号;康有为在北京发动“公车上书”,最终演变成为一场爱国救亡的政治运动。1901年,面对“亡国灭种”的严峻危机,梁启超首次提出了“中国民族”的概念,从而开启了近现代中国民族意识觉醒和民族精神重构的伟大历程。——摘编自布海璐、毛维国《论近现代中华民族意识的觉醒和民族精神的重构-抗日战争时期中国共产党的文化自觉与民族凝聚力建设探寻》 |

材料 19世纪欧洲启蒙运动结束后,人们对于理性的信仰已经衰落,但以福泽谕吉(1835-1901)为代表的日本国内知识分子,仍然坚定地信仰“进步”这一观念。这一信仰也导致了他们对于中国的负面结论:颓废和落伍的反面教材;是日本实现脱亚入欧的桥梁。福泽谕吉因此认为,日本实现开化的源泉在于西方。福泽谕言倡导“文明开化”的一个重要目的就在于促使日本发展具有独立自主精神和责任感的公民。福泽谕吉偶尔也规倡男女平等,但是仍然认为女性的主要地位在于家庭。他认为不可赋予政府过多权力。由于对政府持怀疑态度,他不出任任何政府职务。致力于著述、办报、办学。在福泽谕言看来,独立自主之于国家和个人,后者才是前提与基础,个人的独立自由将会促进国家的富强和民主。

——摘编自【美】康拉德.希诺考尔《日本文明史》

(1)根据材料并结合所学知识。你认为福泽谕吉的思想有哪些值得我们借鉴,又有哪些必须批判?

(2)根握材料并结合斯学知识分析福泽谕吉思想对日本的影响。

材料 第一次世界大战前德意志人移民美国数量表(单位:人)

| 年 | 德意志人移民美国数量 |

| 1821—.1830 | 6,761 |

| 1831—1840 | 152,454 |

| 1841—1850 | 434,626 |

| 1851—1860 | 951,667 |

| 1861—1870 | 787,468 |

| 1871—1880 | 718,182 |

| 1881—1890 | 1,452,970 |

| 1891一1900 | 505,152 |

| 1901—1914 | 584,561(估算) |

——摘编自邢来顺张爱《近代德意志人移民美国研究》

根据材料并结合所学知识,指出第一次世界大战前德意志人移民美国的趋势变化,并说明原因。

材料一 在19世纪中叶先后受到西方势力冲击的两个东亚封建国家--中国和日本,都进行了以“富国强兵”为目标的近代化运动。晚清数学家李善兰与外国人合译了《几何原本》,徐寿和华蘅芳二人曾在引进西方科技基础上设计制造了第一艘蒸汽船,容闳在推动留学生方面不遗余力。但洋务改革的中心始终是在学习西方的器物层面上,在行政和教育方面的改革十分被动,洋务运动最终以失败告终。19世纪50~60年代日本幕府和各藩的改革,重点也是器物层面。但1868年明治维新以后,日本就开始全面改革。科技方面,翻译了大量西方科技书籍,大力传播西方的军事技术和科学知识。教育体制方面,相继成立了东京帝国大学、东北帝国大学等高校以及一系列的学术团体和研究机构。这些举措促进了日本经济的发展,使日本成为当时亚洲最强的资本主义国家。

——摘编自杨阳《晚清中日科技比较之忧思》

材料二 二战后到20世纪70年代末,在“科技立国”基本方针的指引下日本的技术创新模式主要是以引进技术为导向,并加以消化、吸收,进行模仿创新。企业积极引进外国先进技术,政府进行有效干预,民间力量主导研究开发,产学官三者进行合作创新。80年代以来,日本结束了模仿创新,向自主创新模式转变。改革开放后,我国适时提出了科技创新面向经济建设的追赶战略。“863计划”、“星火计划”等相继实施。国家强调要充分发挥科学技术和教育,实施科教兴国战略、建设创新型国家。2018年中国科技进步贡献率达到58.5%,发明专利和授权量居世界首位,完成了进入世界前5位的目标。

——摘编自王博《战后日本技术创新与经济增长研究》、徐炜等《中国科技创新的发展脉络与战略进路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述近代中日两国科技发展举措的相同之处,并分析近代中国科技发展落后的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述战后日本科技发展的特点及影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析近现代以来中日科技发展的历史启示。

材料 农奴制改革前,俄国出口商品主要包括粮食、亚麻、兽皮、皮货、木材等,粮食占出口额的35%以上;进口商品主要为工业品,即工厂所需的机器和设备、颜料、皮棉、煤。从1822年起,俄国对进口商品实行高关税,对外国商品的输入进行限制,农奴制改革后,俄国的出口结构中,农产品仍然占最大份额,粮食占出口额一半以上,主要出口英国,由于工业急需金属、机器和设备,俄国降低了保护关税税率,使进口机器的支出由1861~1865年的730万卢布增加到1876~1880年的4680万卢布。到90年代,与改革前相比,俄国对外贸易额增加2倍以上。

——摘编自(苏)B.T.琼图洛夫等编《苏联经济史》

(1)根据材料,概括俄国农奴制改革前后对外贸易的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析对外贸易发生变化的原因。

材料一 十九世纪是欧洲社会的重要转型期,由于1848年的欧洲革命风暴严重地打击了欧洲各国的封建势力和金融贵族,迫使统治阶级进行了某些自上而下的改革,革命以后各国出现暂时稳定局面。在加上加利福尼亚和澳大利亚金矿的发现,以及欧洲列强对落后国家和地区实行殖民掠夺,使得资本主义经济得以迅猛发展,从而使这些国家完全确立了大工业。16世纪起,世界史和人类文明通过几个主导着欧洲的国家而发生巨大改变。正如有的学者指出的那样,欧洲“将它的影子和存在投向了世界的其他地方”。世界各地原本相互独立的文化和民族被欧洲殖民者的急剧扩张所吞没。

——汤家鹏《十九世纪欧洲社会转型的启示》

材料二 近代以来,中国社会经历着从农业文明向现代工业文明的重要转型。1923年,梁启超在《五十年中国进化概论》中将国人对这一转型的早期认知过程总结为“器物层面——制度层面——文化层面”,这一总结认识到了文化转型在整个社会现代化转型中的重要性。然而,此后中国社会的现代化转型并没有完全按照梁启超的思路进行,而是出现了历史主题的交错与反复:1949年前重走制度层面的艰难转型,直到新中国成立始告初步完成;从1949年到20世纪末,补课器物层面的现代化,探索经济转型;21世纪初至今,文化的现代化转型重回历史舞台中央,社会转型与文化重构的互动成为现代化进程中的关键任务。总结中国历史上社会转型与文化重构的成功经验,对于顺利完成当前的历史使命具有重要意义。

——崔存明《社会转型与文化重构》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述19世纪欧洲社会转型的重要表现并指出促进当时社会转型的政治因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析梁启超“转型思路”的历史依据,并论述新中国成立后在政治制度层面所形成的主要特色。