材料一 19世纪晚期德国的幼儿园在F.W.A.福禄贝尔推动下有很大发展,各级各类学校数量不断增加。以普鲁士地区为例,1867—1881年间新建的学校达6000多所。而职业教育与实科学校教育的发展尤为突出,在世界上处于领先地位。

——摘编自马立志《成功的教育》

材料二 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁布《普通教育暂行办法》。规定“初等小学可以男女同校”;“小学手工科,应加注重”;“开设的科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操”;“初等小学算术科,自第三年起兼课珠算’’;“中学校为普通教育,文、实不必分科”;“小学读经科一律废止”;“废止旧时奖励(科举)出身”的作法,一律称该类学校的毕业生;“凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用”。

——摘编自裘士京《中国文化史》

材料三 上世纪80年代以来,西方各国加快了课程改革的步伐。《美国2000年教育战略》提出,要开发有关自然科学学科的全国统一标准,将数学和自然科学列入5门核心课程(另外三门是英语、历史和地理)中。1986年,法国国民教育部公布高中课程改革计划,规定必修课设物理和自然科学。各国在课程的设置上,把人文科学放在同等重要的地位。特别是一些发达国家如日本、美国、原联邦德国和英国都把人文科学作为重要的课程内容。这其中,为了重建精神价值,恢复道德教育,各国都对道德价值观念和教育给予了极大的关注,越来越把道德价值观念结合进“课程设计”和“校外教育设计”之中。

——摘编自卜玉华《世界课程改革的发展趋势》

(1)据材料一并结合所学分析德国教育处于世界领先的的社会背景?

(2)根据材料二指出南京临时政府教育改革的特点?这些改革措施有何意义?

(3)材料三反映了自上世纪80年代以来西方课程改革的什么发展趋势,并简要分析发生这种变化的主要原因。

材料一 1835年,纽伦堡到富尔特之间的德国第一条铁路通车,长6公里。此后,德国的铁路建设出现了私人投资和各邦政府投资双管齐下的局面,铁路里程飞速增长。到1871年,以柏林为中心的稠密铁路网已经形成。国民经济学家李斯特说过:“一个四通八达的铁路网的最重要的意义并不在于财政层面上,甚至不在于国民经济的层面,而是在于政治层面上。铁路网作为唤起民族精神、滋养民族精神、增强国家的防御力量的手段,对于我们德国人的价值是不可估量的,远远超过对于其他任何一个民族的价值。”

——摘编自李伯杰《德国文化史》,对外经济贸易大学出版社2002年出版

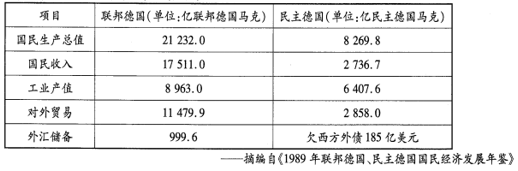

材料二 1989年联邦德国和民主德国经济主要数据

材料三 推倒柏林墙

(1)根据材料一并结合所学知识,概括铁路兴建促进德国统一的主要表现。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析1990年德国统一的主要背景和启示。

3 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一在西方,妥协不仅是民主政治中的常见现象,而且也获得了文化上的认同,在众多国家成为公众和社会珍视的价值和传统。之所以如此,是因为妥协被认为与西方社会的两个核心理念——自由、民主有密切的联系。就它与自由的关系而言,妥协是暴力之外唯一有效解决冲突的手段,以妥协方式解决冲突是民主政治的基本价值取向,妥协因而被认为是自由不得不付出、并且也值得付出的代价。就它与民主的关系而言,妥协与人民同意等民主政治的核心理念是一致的。妥协精神对保证西方民主政治的健康运行有着重要意义,是民主的重要精神条件。

——摘编自龙太江《西方民主政治的妥协精神》

材料二中国从19世纪中叶走上变革之途,至20世纪上半叶,有几次现代化的良好机遇。统一的中央权力机构为自下而上的变革提供了保障基础,适时把握住这样的机遇,把传统的连续性和变革的突进性有机结合,进行结构性改革,社会变迁对社会带来的冲击将相对减小,社会也将在稳定与变革的互动决态下,迅速发展。但是外部条件的险恶与内部条件的限制,破坏了这种和平改良的可能性,逼使中国的变革走出另一条途径。然而中国现代化这一历史趋势,客观要求中国人在不断变化的形势下为此目标作出新的选择和探索。

——摘编自高华《中国近代革命史就是不断推翻旧政体重建新制度的历史》

(1)依据材料一并结合所学知识,以近代美国的相关史实为例,说明“妥协是暴力之外唯一有效解决冲突的手段”,并简达“妥协精神对保证西方民上政治的健康运行"的重要意义。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析“逼使中国的变革走出另一条途径”的原因,并谈谈你对两则材料中“妥协”和“暴力“两种手段的认识。

材料一 明治政府刚成立时,参与维新的功臣——多是些三十岁出头的年轻人——充满对欧美社会的美好憧憬,决心把西方的一切——从物质到精神到规范制度统统搬进日本……正如伊藤博文在启程之初草拟《奉命使节要点》中所写:要把“超越我东洋”的“欧美各国之政治制度、风俗教育、营生守产”等“开明之风,一概移入我国,使我国民迅速进步,达到同等化域”。

——钱乘旦《寻找现代化的楷模:论明治维新的失误》

材料二 昔同治初年,德相俾斯麦语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船舰之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”呜呼,今虽不幸而言中矣!

——梁启超《变法通议》

(1)根据材料一概括明治政府改革的目标。

(2)依据上述材料,结合所学知识,概括中国和日本学习西方的异同。