材料一1914年爆发的帝国主义战争使中国人民中的先进分子对资本主义制度发生了进一步的怀疑……与五四爱国运动同时,德国、匈牙利相继爆发了响应苏俄社会主义革命的革命,西欧、北美、日本批起了工人罢工的怒潮,亚洲各图人民的民族解放运动风起云涌。中国人民深深感到这些斗争与中国的反帝反军阀斗争是联系在一起的。马克思主义迅速引起了中国多数先进知识分子的进一步重视。与“五四”前只有李大钊等极少数人传播马克思主义不同,在“五四”后,迅速形成了一个共产主义知识分子群体,李大钊、陈独秀、陈望道等人开始系统地介绍马克思主义的基本原理,并初步运用它探索中国社会根本改造的方向和道路。

——摘编自张德旺《新编五四运动史》等

材料二列宁在领导俄国革命的过程中发展了马克思主义建党学说,提出了完整的建党理论。列宁认为在殖民地和半殖民地国家,无产阶级政党不但要建立巩固的工农联盟,而且要支持资产阶级的民主革命。列宁从俄国革命实际出发,将工农联盟确定为无产阶级专政的最高原则,为共产国际帮助中国共产党制定土地革命和开展武装斗争的总方针提供了重要理论依据,同时也是推动中国共产党具体探索中国特色革命道路的强大思想动力。

——摘编自徐作辉《马克思主义俄国化历史进程对马克思主义中国化的双重影响》

材料三中国共产党诞生后,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来,团结带领人民经过长期奋斗,完成新民主主义革命和社会主义革命,建立起中华人民共和国和社会主义基本制度,进行了社会主义建设的艰辛探索,实现了中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有社会主义才能救中国!

改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来,团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践,使中国大踏步赶上了时代,实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有中国特色社会主义才能发展中国!

——引自习近平《在纪念马克思诞辰二百周年大会上的讲话》

(1)根据材料一,概括马克思主义在中国广泛传播的历史背景。结合所学,指出早期共产主义知识分子宣传马克思主义的两例史实。

(2)根据材料二,概括列宁发展马克思主义理论的重要表现。根据材料三,结合所学知识,说明以毛泽东为主要代表的中国共产党人完成社会主义革命的重要意义。

(3)根据材料一二三,概括马克思主义中国化探索进程中积累的经验。

材料一 在《宣言》面世之前,法国里昂工人起义喊着“不能劳动而生,毋宁战斗而死”;伦敦劳工质问着“为什么女王每天的收入是164镑17先令60便士,自己却只有两三个便士”;普鲁士纺织工人在生存线上反复挣扎……一场场工人运动,打破了欧洲资产阶级统治者的歌舞升平,于是他们怪罪共产主义,将它称为恐怖的幽灵。因此,马克思和恩格斯发誓要为"幽灵"正名,以最接地气的语言,给工人运动以科学的指导。

——王荣堂等《世界近代史》

材料二 在世界历史进入到帝国主义和无产阶级革命时代之后,怎样认识时代的特征?怎样认识帝国主义的本质?怎样认识帝国主义的矛盾?怎样对待帝国主义战争?……这些问题,是时代提出的新问题,必须作马克思主义的回答;回答这些新问题,就需要把马克思主义推向前进。不是别人,正是无产阶级革命导师列宁,适应时代的需要,……创立了列宁主义。

——四川大学编《国际共运史讲座》

(1)根据材料一,结合所学,分析“一场场工人运动”的历史意义,从文献与实践两个角度,各举一例指出马克思指导工人运动的成果。

(2)根据材料二,结合所学,请用一句话指出列宁主义与马克思主义的关系。概述列宁对帝国主义的认识。

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道;“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。"1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。

材料一 到1921年春天已经很清楚了:我们用“强攻”办法,即用最简单、迅速、直接的办法来实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921年春天的政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从“强攻”转为“围攻”。如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围内,那我们就有灭亡的危险。

——摘编自《列宁全集》

材料二 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——叶书宗《关于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

材料三 目前这种困难的经济和生活状况在很大程度上是苏联式的经济造成的后果。我们不得不付出代价,为苏联体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;为不够重视现代经济的关键部门(如信息、电子和通信)付出代价;为不允许产品生产者的竞争付出代价……为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。

——摘编自【俄】普京《千年之交的俄罗斯》

(1)据材料一和所学知识,指出苏俄“强攻”“围攻”所对应的政策,分析其政策转变的根本原因。并举出苏俄工业上“退回国家资本主义”的措施。(2)据材料二并结合所学知识,概括斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”?

(3)据材料三,概括普京认为“苏联式的经济造成的后果”的理由。综合上述材料谈谈苏联经济建设带给我们的启示。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产的恢复和发展的情况

| 1913年 | 1921年 | 1923年 | 1925年 | |

| 粮食作物耕作面积(万公顷) | 9446 | 6620 | 7860 | 8730 |

| 粮食作物产量(亿普特) | 39.79 | 22.13 | 35.55 | 44.24 |

材料二:1933年5月,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法授权农业部长,通过同生产者签订和对参与播种面积控制计划的农场主付以直接补贴的方法,使农场主自愿减少农产品的播种面积。在具体执行过程中,一般是政府根据市场需求每年确定和公布某些农作物下一季度的播种面积。凡是农场主同意者,便与政府签订合同,就可以得到优厚的补贴。

——2008年8月《大生》

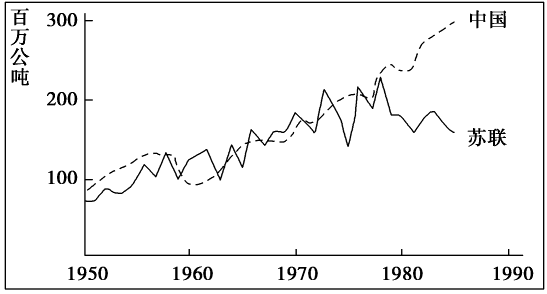

材料三:1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——【美】保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

请回答:

(1)材料一中反映了苏俄(联)在农业政策上发生了怎样的变化?这一变化对农民有什么影响?

(2)根据材料二,指出美国在农业生产方面的措施,并分析实施这些措施的主要目的。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代后中苏两国粮食产量的变化趋势。并结合两国经济改革的内容分析出现不同趋势的原因。

材料一从 1770年到1870年左右是自由市场经济的全盛时期……不劳动者不得食的原理被残酷无情地应用于工人阶级,对那些靠占有过日子的人不一定有用。罢工和集体谈判几乎受到普遍的谴责。工会的数目很少,而且反抗资本主义力量很脆弱。任何类似福利国家的形式都不为人们所容忍……

——伯恩斯《世界文明史》

材料二斯大林确实放弃了新经济政策,但对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?俄罗斯当时是世界上数一数二的强国!

——尤·叶梅利亚诺夫

材料三有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化:新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”:新政以来,企业主是老板,政府是“守夜人”兼二老板。

材料四我国的经济管理体制权力过于集中,应该有计划地大胆下放。我们实现四个现代化,离开了国际的合作是不可能的。不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段。

一一一摘编自《邓小平文选》

阅后请回答:

(1)根据材料一概括指出当时资本主义市场经济制度存在的缺陷。

(2)材料二中指出“斯大林确实放弃了新经济政策”,斯大林“放弃”了什么?结合所学知识分析斯大林“放弃”的合理性。

(3)结合材料三和所学知识指出罗斯福新政后美国政府职能在经济发展中的作用发生了什么变化?

(4)结合材料四和所学知识指出概括新时期我国是如何不断完善经济管理体制的?

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一由于最近二十五年来大工业已有很大发展,而工人阶级的政党组织也跟着发展起来。由于首先有了二月革命的实际经验,而后来尤其是有了无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验,所以这个纲领现在有些地方已经过时了。特别是公社已经证明:“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器,并运用它来达到自己的目的。”其次,很明显,对于社会主义文献所做的批判在今天看来是不完全的,因为这一批判只包括到1847年为止……

——马克思、恩格斯《〈共产党宣言〉1872年德文版序言》

材料二“根据马克思、恩格斯的传统社会主义思想,列宁在战时共产主义政策时期坚持直接向社会主义过渡。……到1921年,列宁经过反思,认识到在一个小农占优势的国家里,不能直接过渡,而只能迂回过渡。……如果一个国家大工业占优势,或者即使不占优势,但是十分发达,而且农业中的大生产也很发达,那么直接向社会主义过渡是可能的。否则,就不可能。如果硬要过渡,只能碰得头破血流。”

——《列宁晚年社会主义思想的三重涵义》

材料三“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,两者都是经济手段。”

——邓小平“南方谈话”

(1)材料一中的“纲领”发表于什么时间?作者认为导致“纲领有些地方过时”的主要原因有哪些?

(2)材料二中的“迂回过渡”指的是什么政策?依据材料并结合所学知识,谈谈列宁为什么放弃“直接过渡”而转向“迂回过渡”?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括邓小平讲话的基本思想并指出其重大意义。在发展经济的问题上,列宁和邓小平对马、恩的主张有何类似的发展与突破?

(4)根据材料并结合所学知识,分析上述人物对社会现象的分析、认识体现了怎样的共同精神品质?