材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

| 户籍年代 | 均田户数 | 受足户数 | 平均每户应受田亩数 | 平均每户未受田亩数 |

| 高宗时期 | 1 | 0 | 101.0 | 69.0 |

| 武则天时期 | 4 | 0 | 143.5 | 102.0 |

| 玄宗时期 | 32 | 2 | 148.7 | 106.6 |

| 代宗时期 | 11 | 2 | 149.3 | 89.8 |

注:唐代上柱国按规定受勋田3000亩,表中是排除了上柱国户后的数据。

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 白居易的《赠友》描述了两税征钱导致钱重物轻而伤农的现象,“胡(何)为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已弹”;表达了对租庸调法的认同,“庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。量入以为出,上足下亦安”,主张“复彼租庸法,令如贞观年”。柳宗元的《答元饶州论政理书》指出,两税法实行按户等征税,富人贿赂官吏求居下等以逃税,导致“贫者愈困饿死亡而莫之省,富者愈恣横侈泰而无所忌”。他认为要避免上述现象的出现,只有“舍其产而唯丁田之间”,即恢复以身丁为本的租庸调法。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料,结合所学知识,评析白居易、柳宗元对唐代税制改革的看法。

材料 唐中叶是中国税制史上赋税结构发生重大变革的时代,两税法的实施一举改变了重人头轻田赋的局面,使田赋在整个赋税总额中的比例顿然突出。宋朝建立以后,情况发生了新的变化,这种变化的基本趋势是两税在财政收入中的比重日益削减。与此同时,商税急剧增长,构成了政府财政的主要来源。这里需要说明的是,所谓农业税的削减是相对商税的剧增而言的,但就农业税本身来说,终两宋300余年,也基本维持一个大致稳定的水平而未下降。与西方不同,中国古代社会不存在纳税人或纳税人组织与官府争夺税权的斗争,大至赋税结构的演变,小至某项税额的增减,一概由官府决定。在这样的情况下,南宋偶然出现商税超过农税的现象自然是官府控制的结果。

——摘编自顾銮斋《中西中古社会赋税结构演变的比较研究》

(1)依据材料,结合所学知识,指出唐宋赋税制度演变的趋势,并说明其演变的原因。

(2)联系所学知识,分析中国古代赋税制度演变对社会发展产生的影响。

材料一 《孟子·滕文公》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。”《国语·齐语》记载管仲对齐桓公说:“相地而衰征,则民不移。”按亩课取地租,地租的比例则按照土地的好恶而定轻重。唐朝两税制中以资产为标准课税,相对之前一直占主要地位的以人丁为标准的课税有很大的进步意义,另外两税制本身也简化了征税手续,改变了以前租庸调的征收体系,简化了附着于庸调的多重杂役。明朝的一条鞭法开始了赋和役的基本合一,清朝摊丁入亩实现赋役合一,全部依照土地为标准征税,并全部实行货币化。古代中国每个朝代都存在着伴随政权兴衰的周期式转变,政权及社会治安的状况是可以反映当时社会赋税负担水平的度量表。当政权处于动荡的特殊时期也就成了赋税负担水平的极限,也掀开了新的政权出现的序幕。

—摘编自韩万渠等《中国古代赋税制度变革浅析》

材料二 近代以来,中央集权财政体制逐步瓦解。1913年,北洋政府拟划分方案,田赋、盐税、关税、常关税、统捐、厘金等大宗税种归国家税,田赋附加税、地捐、商税、牲畜税等小税种归地方税。1928年11月,南京国民政府颁布“划分国家收入地方收入标准案”,将盐税、海关税及内地税、常关税,烟酒税、厘金等划为国家税,将田赋、契税、牙税、当税,屠宰税等划为地方税。近代中国,在引进西方国家的印花税、营业税等现代税制之初,往往放弃官征制而采用传统的包征制或代征制。1928年11月13日,中华全国商会联合会呈文行政院、立法院及财政部指出:“包商乃为恶制,彼既以本求利,何所不用其极。于是而商民种种纠纷,种种痛苦,随以俱来矣。应通令全国,永远革除。”1931年2月召开的北方财政会议决议废止包征制:“从前所有包纳捐税,无论属之国家,属之地方,应一律取消,改归官家直接征收。”20世纪30年代,占国民经济30%多的工商业承担了85%以上的税收;占国民经济60%多的农业所承担的税收不足15%。

—摘编自柯伟明《民国时期税收制度的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代赋税制度变革的规律,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国时期中国税收制度演变的特征及原因。

材料一明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

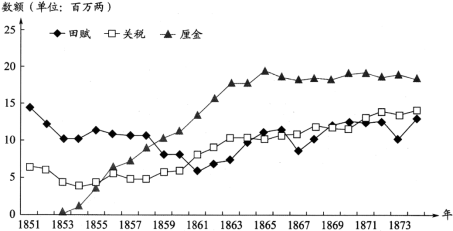

材料二清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

材料一 唐朝前期的租庸调制,是在均田制的基础上制定的,是以“人丁为本”的赋税制度。其课税对象一是田(纳粟或稻),二是户(纳绢或麻),三是身(纳绢或布代役)。天宝年间,不堪兵役和赋税负担的农民大量脱籍逃亡,朝廷控制的纳税人口减少,赋税收入受到影响。同时,户籍失实,赋役混乱,官吏趁机作弊从中渔利。这样,租庸调制无法继续存在下去。为此,杨炎建议推行两税法。户口不再分为主户和客户,一律编入现在居住的州县户籍,按照贫富差异征收赋税,具体表现为依户等高低纳钱,依田亩纳米粟。夏、秋两季征之。其中租庸调、杂徭役悉数减省。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 康熙五十一年(1712),颁发谕旨,将全国丁税总额基本加以固定,以后滋生人丁,永远不再征税。雍正初年,令各省将丁口之税摊入地亩,按每地银一两摊丁银若干计算,一起输纳征解,称为“摊丁入亩”制度。与此同时,又陆续将匠班银、盐钞银、渔课钞等其他赋役也合并到田赋银中征收,地丁银成为主要财政收入。摊丁入亩制度的基本原则是“因田起丁,田多则丁多,田少则丁少”,而且“无论绅衿富户,不分等则,一例输将”,平均了赋役负担,较为公平合理。清初以来各地多种多样的赋役制度得以统一,南北方的赋役负担渐趋平衡,无地少地的佃农、手工业者、小商人、自耕农等基本上摆脱丁银的“赔累”,负担减轻,有了更多的迁徙流动自由。此后,清政府的地丁收入逐年增加,成为清王朝赖以存在的重要物质基础。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一结合所学,比较两税法与租庸调制的不同,分析两税法推行的原因。(2)依据材料二,概括清朝前期赋税制度的特点,分析其影响。

材料一 两汉对百姓的管理,实行编户制度。那些被正式编入政府户籍的自耕农、佣工、雇农等,称为编户齐民。编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役,资产多的,要多纳税。编户齐民对封建国家义务有田租、算赋或口赋(人口税)徭役、兵役等。

——摘自文渊:《你不可不知的历史典故》,陕西师范大学出版社2009年版

材料二 (东晋时期)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——【唐】房玄龄《晋书》

材料三

| 如图为1970年西安市南郊出土的“怀集庸调”银饼。 银饼正面刻有铭文:“怀集县(属岭南道广州)开十(开元十年)庸调银拾两,专当官令王文乐、典陈友、匠高童”。 注:服役期间,不去服役的要上缴一定的绢或布代役叫作“庸”。 |  |

材料四 两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,清代康熙帝时实行“摊丁入亩”,以康熙五十年的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。

——摘编自李剑农《中国经济史稿》

(1)结合所学知识,分析材料二中社会经济发展的主要原因。

(2)材料三的“银饼”出现在哪一朝代?通过研究它,我们可以得到哪些历史信息?

(3)根据以上材料并结合所学知识,评价中国古代赋役制度的演变。(要求:写出演变的表现,并分别评价)

材料一 汉承秦制,实行编户齐民制度,将户籍的编制和管理纳入了法治的轨道。《户律》规定“五家为伍,十家为什,百家为一里,十里为一亭,十亭为一乡”,从而在基层建立起严密的居民组织。乡设三老,县设户曹,专门负责户籍的管理和人口的统计。户口登记的内容包括户主、户内成员的姓名、性别、年龄、土地、房屋、财产等情况,并以此作为征发赋役的根据。凡登记在国家户籍上的人口统称为“编户民”,不得随意迁徙,否则将被视为“亡命”,并受到严惩。汉代国家户籍大致分三类:其一为一般居民,其二为宗室贵族,其三为下等居民,如商人阶层。其中第一类,也就是人们常说的编户齐民,是汉代户籍的主体。

——摘编自《编户齐民——我国古代户籍制度的完备》

材料二 由于商品经济的发展,均田制下按丁计征的租庸调制越来越不适应社会的发展。由于国家对农民的压迫严重,不堪重负的农民宁愿依托地主也不愿重回自己的家园。逃户现象成为唐代中叶时国家极为头痛的问题,故政府为了增加财政收入,实行以资产为宗的两税法。国家放松了对农民的人身控制,承认了乡村社会的土地租佃和土地买卖。在租佃制下,佃农与地主是一种互相依赖的经济契约关系,他们在法律身份上是平等的。

——摘编自曹端波《唐代土地制度的转型与农民身份地位的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代编户齐民制度的主要功能。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代实行两税法的原因及历史作用。

材料一 国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣。 税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。 浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡……

―《白居易集》卷2《重赋》

材料二 两税法推行后,有人评价道:“每州各取大历(唐代宗年号)中一年科率钱谷数 最多者,使为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规”。

——(唐)陆贽《翰苑集》

材料三 (两税法施行后)天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得 其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——(宋)欧阳修宋祁《新唐书》

(1)研究唐代两税法时,你如何看待材料一这类史料的价值。

(2)指出材料二、三对两税法认识的不同之处,并由此得出影响历史解释的主要因素。

9 . 两税法推行后,有人批评说:

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

诗人白居易则写出如下诗句:

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳,不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘。

——《白居易集》卷2《重赋》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

材料一 唐朝推行较为开明的治边政策。唐王朝确立了羁縻府州制度,以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。军、城、镇等皆有使职专领,都有兵力配备,并可随时调派边疆民族军队作为补充。唐王朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上讲是以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二1941年国民党五届八中全会通过了《边疆施政纲要》,提出了边疆治理和边疆开发的方略。不论是理论还是实践,国民党政府在边疆治理上都不注重族际治理,而是采取区域治理的方式,从而逐步构建起一个区域主义取向的边疆治理架构,取代了长期存在的族际主义取向的边疆治理架构。但是,国民党政府在边疆治理方面没有什么大的建树。

——摘编自周平《我国的边疆治理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝治边政策的特点并分析其原因。

(2)根据材料二和所学知识,指出国民党政府边疆治理的不足,并分别说明原因。