材料一:中国很早就有生态保护思想,如“禹之禁”和商汤“网开三面”“德及禽兽”等但自春秋以来,王公贵族不断在林麓、沛泽之中广设各种名目的禁地,成为弋猎、游乐的场所秦律规定于“禁中”偷猎要罚做苦役;汉武帝推行盐铁官营,山泽禁令更趋严峻然而秦汉实行山泽专控并非为了保护生物资源,是出于保障赋敛及强化社会控制等统治需要《唐六典》《通典》等书中有关禁渔猎的法令不算很少,但这些禁令常缘于皇帝的宗教信仰,不惜影响百姓正常生活宋代江南围湖造田渐渐失序,导致无法逆转的环境危害.而由北方民族主导的王朝,因其牧畜、射猎传统,相对重视林草和野生动物保护,例如《元史·刑法志》《元典章·围猎》即有不少相关规定明清时期,随着人口的快速增加,生态环境的压力越来越大,设立护林、禁伐、育林之类碑刻是当时各地实施山林保护的常见举措

——摘编自王利华《思想与行动的距离——中国古代自然资源与环境保护概观》

材料二:新中国成立初期,在党中央的领导下,全国开展了一场规模空前的植树造林运动,1952—1957年共造林22710万亩同期,我国还确定了全面规划、合理布局、综合利用、依靠群众、保护环境、造福人民的环境保护方针,并通过了《关于保护和改善环境的若干规定》,党的十一届三中全会后,党和国家强调处理好生态安全与经济发展之间的关系,标志着我国生态安全观步入全新的发展阶段1989年,我国公布了《中华人民共和国环境保护法》,还设立了国家环境保护局作为国务院的直属机构2000年,国务院发布了《全国生态环境保护纲要》,首次提出环境安全的概念,党的十八大以来,确立了以人民为中心的生态安全民生观、以绿色发展为导向的生态安全发展观、以制度为保障的生态安全法治观、以山水林田湖草沙为整体的生态安全系统观、以人类命运共同体为目标的生态安全全球观

——摘编自李冠晔《新中国成立以来中国共产党生态安全观的历史演进》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代生态保护的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立以来生态保护取得的成就。

(3)根据材料并结合所学知识,指出中国古今生态保护理念的主要区别

材料— 早在西周时期,先贤就从哲学角度展开“和”“同”之辩,和实生物、同则不继。“和而不同”, 难在“不同”中如何能求“和”,对此中华文化有长期的实践和多方面的积淀。例如从矛盾双方 的对立中求共性,包容差异中促发展;强调和谐、合作,但不能丧失主体性、消解自我意识等等。 “和而不同”是君子待人处事的人文精神,早已成为中华儿女潜意识的处事准则。“和而不同” 使中华民族越来越凝聚成一个更加强有力的共同体,中华文明从满天星斗,发展到多元一体格局,各民族像石榴籽一样越抱越紧。

——摘编自王建菲《人类命运共同体理念下的中华优秀传统文化探源》

材料二 习近平主席强调:“如果只有一种生活方式,只有一种语言,只有一种音乐,只有一种服饰, 那是不可想象的。”世界因不同而精彩,因共生而繁盛。当今世界,各国都需要和谐稳定的国内 环境与和平安宁的国际环境,任何动荡和战争都不符合世界各国人民的根本利益。因此,走“同 而不和”的殖民主义、霸权主义老路无法解决世界问题,只有和平发展道路可以走得通、走得稳、 走得远,只有建立在“和”的基础之上的政治才会持续稳定。中国始终尊重“和而不同”,尊重 发展道路多样化和世界文明多样性,使各国在平等基础上进行交流、交往,以和平方式解决国际争端。

——包瑞《人类命运共同体理念的中华优秀传统文化底蕴及其创新》

(1)根据材料一,概括实现“和而不同”的主要方式并根据材料及所学分析“和而不同”思想对古代中国所产生的影响。(2)根据材料并结合所学,分析我国在国际舞台上坚持“和而不同”理念的原因。并列举我国新时代“和而不同”理念的生动体现。

材料一 史料1《宋史·选举志一》记载:“景德四年,命有司详定考校进士程式⋯⋯试卷内臣收之,付编排官去其卷首乡贯、状别,以字号第之,付封弥官誊写校勘,用御书院印,付考官定等毕,復封弥送覆考官再定等。”

史料2 浮票是古代为确认考生身份,防止替考作弊的一种核验票证,上书考生姓名、试场座次、弥封编号等信息。

材料二 洋务运动时期,同文馆设立之初只是个单纯的培养西方语言人才的机构。但当时读书人的最终目标是入仕为官,只有将接受新式教育的知识分子按传统的取仕途径授以官职,才能选拔到洋务运动所需人才。因此,清廷对同文馆毕业学生的升迁作了明确的规定,如京师同文馆规定:“大考绩优,可授七、八,九品官。在馆绩优学生,固有随时派充总署翻译,或赴有关衙门差委,或分赴各省任职,或随使出洋,或担任教职,出路不一而定,其七品官大考两次,可以投为主事”,新式教育选官从此开始。

——摘编自逯慧娟《同文馆与中国文官制的近代化》

(1)根据材料一的两则史料探究中国古代科举制度的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学,简要评价洋务运动时期的新式教育选官制。

材料一 史料一 《周礼》记载:“大司徒之职,掌建邦之土地之图与其人民之数,以佐王安扰邦国。”

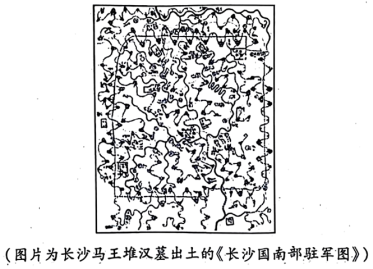

史料二 图中绘有山脉、河流、居民点,着重标出了9支军队的驻地、军队番号、防区界线、军事设施和行动路线。图幅中部的三角形城堡,是各支驻军的指挥中心。指挥城堡后面注有“甲钧”“甲英”的地方是军队武器、粮草的集聚地。

史料三 《晋书·裴秀传》记载,裴秀曾提出制图六体:一为“分率”(比例尺),二为“准望”(用以确定地貌、地物间的相互方位关系),三为“道里”(用以确定道路距离),四为“高下”(相对高程),五为“方邪”(坡度起伏),六为“迂直”(实地高低起伏与图上距离的换算)。

——摘编自葛剑雄《中国古代的地图测绘》

材料二 东周时期地图多用于献祭或军事功能。《禹贡》中地理区分五服,不是按照自然条件划分的,而是按政治地位划分。秦朝地图是行政管理文牍的一部分,地图和其他档案资料有助于保证各种典章制度延续传承。汉代以来,朝贡国的贡品中常常有地图,作为臣属的标志。汉代以后,地方各级政府都定期向中央造送地图。古代中国地图多山水图画式,且图很少,多文字注解。即使后来方志地图多了起来也是为了辅助文字说明。古代中国并没有专门的地图测量官员,即使涉及到地图绘制的定量技术,也多是借鉴天文学、水利学和农学。

——摘编自(美)余定国《中国地图学史》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代地图测绘的历史,分别指出其史料类型和价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代地图发展的特点。

材料一 唐朝为了确保国家赋役征发,户籍登记要注明户内人口的姓名、性别、年龄、是否课田,土地名目、段亩、四至等。为防止脱籍漏户,沿用隋朝的“貌阅”制,即每年由各县对户口核查登记,上报州和尚书省保留。在户籍管理上,唐朝推行乡里制和坊村分治。乡里是地方自治组织,也是国家权力机关的最基层机构。管理者由民间实体家户构成,承担各种事务和责任。坊的居民主要是贵族和商人等,而村的居民主要是农民。坊和村都各自设职,掌管户口。坊和村之间,有着明显的等级差别,不可随意逾越。唐朝还制定了有关户籍的律令,对不登籍之户,或“脱口者”,一经查出,“家长徒三年”。

材料二 新中国建立后,重塑社会结构成为国家面临的主要任务。新中国的户籍制度最先在城市酝酿确立,如北京在1950年初制定了户口规则,废除了国民党政府的户口管理办法,并进行户口清查,确立起新的户籍管理制度。同时在农村通过查土地、查户口,废除了旧的土地及保甲制度,配合了土地改革,稳定了农村社会秩序。1953年,为了做好第一届全国人大和地方人大代表选举的准备工作,制定了《全国人口登记办法》,通过人口普查为新中国户籍管理奠定了基础。到1956年时,全国性户籍制度建立起来,并由公安部门统一管理。

——以上材料均摘编自马福云《当代中国户籍制度变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐朝户籍管理的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立户籍制度的意义。

材料 中国古代基层百姓可以通过读书、科举、捐赠、卖官鬻爵、姻亲关系、荫子制和举荐制等多种方式成为地方士绅。一般而言,士绅是乡村社会的楷模,兼具品德与智慧,大多能够以乡邻的利益为重,秉公办事,维护乡邻的团结和谐。随着儒释道等文化的融合,士绅们往往结合当时当地的历史文化,习俗传统及现实需要,制定相应的家训族法和乡规民约。违纪违德者根据乡规民约进行处罚,而违法者则交由政府进行惩治。家训族法与乡规民约,是保障我国古代乡村社会自治的重要条件,使得人们能够邻里和睦相处,互相帮助,共同致富。

——摘编自薛凤伟《中国古代基层社会治理思想、策略及目标探析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代基层治理的主要策略。(2)根据材料并结合所学知识,简述中国古代基层治理经验的现实意义。

材料一 西汉初年,农村人口以自耕小农为主,基于这种情况,控制与保护小农是地方政府的基本职能。户籍制与乡里制是当时国家控制小农的主要形式。通过这种形式,把分散的小农纳入帝国官僚体系,负担国家的赋税、徭役和兵役。国家同时采取各种保护性措施,防止小农分化和农民流散逃亡,如假民公田、赋民公田、赈灾、防灾,加强水利建设等。而对土地兼并尽管从晁错到董仲舒都大声疾呼,从汉武帝到王莽都力图解决这个问题,但土地兼并仍势不可挡地向前发展。东汉初年度田失败以后,国家就放弃了这个方面的努力。

——摘编自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

材料二 唐朝土地兼并加速发展,自耕农比重逐步下降,佃客比重上升。随着这种比重的变化,地方政府的基本职能转变为对农民进行控制和协调。

政府职能的一个重要方面已经成为协调自耕农、佃客、地主、国家几个方面的关系。至于原来主要由政府直接负责亲自办理的赈灾、水利和修路等社会事务,往往是由政府出面号召而由民间操办。有些是官督民办,有些则径直由地方或宗族操办。地方政府成为纯粹的政务机关,解决民事、刑事纠纷成为重要的内容。

——摘编自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

根据材料一、二、阐述汉唐时期地方政府基本职能的变化。材料一 “救亡图存首在兴民权,兴民权首在地方自治”成为晚清社会共识。1907年清政府民政部在京师试办地方自治,并告示称“尔等须知地方自治系国民应享之权利和义务,将来公开国会,选举议员,均以此为基础”。1909年清政府颁布《自治研究所章程》,要求各省城及府厅州县各设一所,所长由公举士绅担任,具备选民资格的人可以成为学员,主要学习各国法律、地方自治章程等;此后清廷又颁布《城镇乡地方自治章程》《府厅州县地方自治章程》等,主要涉及学务、卫生、道路工程、农工商务、善举、公共事业等。1910年底,直隶、湖北、湖南等省培养的自治学员在三千人以上,四川更是在万人以上,晚清地方自治初具规模。

——摘编自樊实秋、吕渊《晚清现代化进程中的地方自治》

材料二 1953年,中央人民政府颁布了《选举法》,规定乡镇人大代表由选民直接选举产生。20世纪80年代初,农村出现了村民自治,并伴随着人民公社体制的解体而迅速普及。1982年宪法第一次确认了村民自治制度的法律地位。1983年10月,中共中央、国务院正式发布的《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,明确规定了实行村民自治的思路。1994年2月,民政部发布的《全国农村村民自治示范活动指导纲要(试行)》第一次明确提出建立的村民委员会民主制度包括民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。1998年11月,全国人大常委会正式颁布了《村民委员会组织法》。我国村民自治制度全面展开,民主形式更加多样,促进了民主政治发展。

——摘编自杨原、刘玉侠《新中国成立60年农村基层民主建设中的村民自治问题探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清推行地方自治的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国村民自治的特点。

9 . 史料一 各地农村住户,不论主户或客户,每十家(后改为五家)组成一保,五保为一大保,十大保为一都保。凡家有两丁以上的,出一人为保丁。农闲时集合保丁,进行军训;夜间轮差巡查,维持治安。

——北宋王安石变法

思考:(1)根据史料一并结合所学知识,概括指出王安石保甲制度的作用。

史料二 明初里甲制还具有独特的社会教化和管理职能。《教民榜文》记载:“民间子弟七八岁或十二三岁者,此时欲心未动,良心未丧,早令讲读三遍《大诰》,诚先入之言为主,使知避凶趋吉,日后皆成贤人君子,为良善之民。”清初,乡里制与保甲制合一,并与乡约相结合,成为稳定社会的重要方式。

思考:(2)根据史料二并结合所学知识,指出明清时期社会基层治理的特点。

材料:古代社会自郡县制以来,政权只设到县一级,社会基层长期维持“乡绅自治”。这种治理格局概括为“皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。中国传统基层自治的存续,得益于既是社会经济单位、又是政治责任单位的家户制度和儒家意识形态的教化。

——任杰、郁建兴《中国基层社会治理中的自治、法治与德治》

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义