材料一 资产阶级统治在巩固和完善的过程中,形成了许多民主管理制度,如普选制度、代议制度、政党制度、监督制度、公务员制度、人权保障制度等,它们有的是出于反对封建专制主义而制定的,有的是按照“主权在民”的原则制定的,还有的反映了公开、公正、竞争等原则。此外,西方民主政治,按照程序运作,形成了一套十分复杂而又精致的运行机制,包括参与机制、竞争机制、制衡机制、监督机制、法治机制等。虽然民众无法对国家权力实现真正控制,但它在训练公民参政议政素质、形成社会政治生活的规范和秩序、提高国家管理的效率和维护社会稳定等方面发挥了积极作用。

——摘编自陈松林《社会主义对资本主义的借鉴与超越》

材料二 在抗日战争时期,中共在抗日敌后根据地实行过较为广泛的民主政治。在农村,村长是由选民直接选举的。晋察冀抗日根据地选民参与率各村平均超过百分之八十,妇女在选举中的表现也十分踊跃。在整个根据地,不只在政治生活中,在其他方面,在经济、教育、文化生活中也充满着民主精神。来自德国的王安娜女士回忆:根据地政府由共产党人、国民党人和无党派爱国人士组成。在选举中,为了让目不识丁的贫苦农民行使民主权利,根据地还发明了一种特殊的选举办法——豆选。美国驻华使馆外交宫谢伟思评论:共产党在根据地“以良好的政制来改进农民的经济状况。农民有了民主的自治、政治意识和权利观念。农民们得以从封建束缚中解放出来,有了自尊、自信和强烈的团体合作兴趣。普通人民知道了他们是为了这些而战斗。”

——摘编自王建民《根据地的宪政建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方民主政治建设的基本背景并概括西方民主政治建设主要特点。

(2)根据材料二及所学知识,分析敌后抗日根据地民主政治建设的的影响。

材料一

材料二 “中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”,“中华民国之立法权,以参议院行之”,“临时大总统、副总统,由参议院选举之,以总员四分三以上出席,得票满投票总数三分二以上者为当选”,“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”,“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律,及发布命令时,须副署之”,“法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之”。

——节选自《中华民国临时约法》

材料三 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书

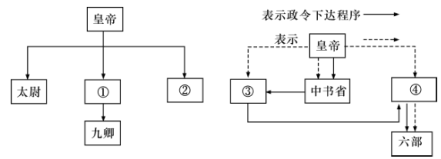

(1)请根据图示判断两图分别属于哪一朝代,并将图示按照标号补充完整。

(2)依据材料二概括《中华民国临时约法》对国家的立法权、行政权和司法权的归属作了怎样的规定。结合所学知识,指出当时构建政治体制的基本原则。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出新中国建立初期是如何建设“新型人民民主政治”的。

材料一 政党政治在民主体制的政府运作中扮演着重要角色,关于这点,在孙中山的政治思想中,有相当多的着墨。辛亥革命期间,孙中山:指出:“中华民国以人民为本位,而人民之凭借则在政党。国家必有政党,一切政治始能发达。”民国元年,孙中山在《国民党宣言》中说:“一个政党之兴,只宜二大时峙,不宜小群分立”,孙中山将党争譬喻为“亲爱之友,相对围棋”,而认为是绝好之事,但政党的竞争应以国家的利益为前提,不应以党的相互倾轧为能事。至于政党竞争的过程,孙中山则是特别强调“党纲、党德”的重要性。

——摘编自李酉潭《辛亥革命期间孙中山政党政治的思想》

材料二 五四运动前后是中国政党和政党制度的一个重要转型期。民初之议会民主政党在北洋军阀专制势力的摧压下,日渐走向衰败,革命型政党取而代之;多党竞争制经过民初短暂尝试后,即被认为行不通而遭国人整体性否弃,中国政党制度随之向政党联合、一党专政、一党领导、多党合作之新趋势发展。五四运动前后,中国政党及政党制度的转型,既有其客观的社会历史条件,北洋军阀统治是中国社会现代化发展的重要障碍,其所谓的“合法性”统治日渐衰微,进而发生裂变,南北对峙的分裂政治局面出现;也是中国政党自身发展演变内在逻辑的显现,许多议会民主政党徒有其名,而无政党之实,有的甚至甘愿充当北洋军阀之附庸。 五四运动前后,各种主义与思潮的广泛传播,为中国政党及政党制度的转型奠定了思想理论基础。

——摘编自路爱林《五四运动前后中国政党与政党制度转型的原因》

(1)根据材料一,概括孙中山政党政治思想的特点。

(2)根据材料二,指出五四运动前后中国政党及政党制度转型的表现,并结合所学知识分析转型的原因。

材料一 中国古代的“选举”可以说是由统治者自上而下地来选择治理者,或者说是以“贤”选“贤”。……西汉时岁举和特举“贤良方正……‘明法”诸科并行,地方官掌握着较大的选举权。魏晋时代,实际选举权掌握在豪门世家手中。唐代选举权收归中央,士民可以自由投考。宋代通过锁院、糊名、誊录等方式形成“取士不问家世”的局面,……北宋入宋史的官员有46.1%来自寒族。

——摘编自何怀宏《选举社会》

材料二 根据1832年改革法令,56个腐败选区被废除,30个较小的选区失掉一个席位在伦敦和其他新兴城市,新设了40多个新选区。仍有一些仅有数十名选民的小选邑被保留下来;一些人口较多的城市依然无权选送代表。改革法案还保留了选举人的财产资格,规定地主或房主年收入达10磅者、租地经营达50磅者才有选举权。全国选民大约增加了30万,即由1831年的51万增加到8万,选民在全国成年居民中的比例由5%提高到8%。

——阎照祥《英国政治制度史》

材料三 选举政治是孙中山及革命党人共同追求的目标。……孙中山指出“今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之。”……民国初年参议员选举法有44条,众议院议员选举法有121条,国会组织法22条。

——摘编自谢冬慧《我国选举制度的近代嬗变》

(1)根据材料一概括两汉到唐宋时期“选举”的变化,并概括唐朝“选举”制度的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识概括1832年改革法令的背景及其影响

(3)分析材料一与材料二、材料三中“选举”的不同点,并结合所学知识概括推动中国近代选举政治的变化的原因。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一中国商周时代的国家,我们常称为宗法制国家。它是家族的扩大,是血缘关系的政治化。或反过来说也一样,是政治关系的血缘化。这种家国统一的体制起源于家族之间的征服战争。获胜的家族便成为土地和土地上人民的主人。天子是获胜家族的宗主,所以是被征服土地的所有者或占有者,同时也是政治上的最高统治者。……在希腊城邦初期,国王及其家族虽然有尊显的地位,但却没有成为城邦的唯一主人。部落内部平等和公有观念普遍延续下来,城邦属于全邦各部落人民,而不是某个家族。每个家族的代表即家长在城邦形成后都享有政治权利,具有公民身份,代表自己的家族参与城邦管理。

——摘编自丛日云《西方政治文化传统》

材料二孙中山认为,“就历史上进化的道理说,民权不是天生出来的,是时势和潮流所造就出来的。故推到进化的历史上,并没有卢梭所说的那种民权事实”;“个人不可太过自由,国家得完全自由,到了国家能够行动自由,中国便是强盛的国家”。受到卢梭“共通意志”的影响,中山先生主张全民政治观念,即直接民权观念,因为卢梭所谓“共通意志”,必须由国民亲自参加,不能假手他人。

——摘编自胡伟希《辛亥革命与中国近代思想文化》

(1)根据材料一回答,商周时代和古希腊城邦初期人民的政治角色有何不同?结合所学知识,分析造成这种不同的原因。

(2)根据材料二概括孙中山关于民权的观点,结合所学知识分析其实质意义。

(3)综合上述材料,简述古代至近代民权思想的演变规律。