材料一 百年战争使得英国的封建贵族和大众逐渐培养起浓厚的“本土”意识和民族观念,在语言、文化上日益显示出自身的特殊性。威克里夫提出了建构由君主控制的民族教会的政治构想,主张用英语做礼拜,并将圣经翻译成英语。受其影响,都铎王朝时期,亨利八世策动了自上而下的宗教改革,英王取代教皇成为英格兰民族教会的至尊领袖,实现了前所未有的权力集中,成为正在形成的民族国家的象征。伴随着民族国家的成长,英国从世界文明的边缘走到了中心。它先后击败西班牙、荷兰,获得了世界海洋和贸易的控制权,建立了以美洲为主体、殖民与贸易结为一体的大英帝国。在科学、思想、文艺等领域,以牛顿、霍布斯、莎士比亚等人为代表,英国也取得了令人赞叹的成就。1688年光荣革命后,随着君主立宪制的确立,英国的主权不再属于君主,而属于整个英吉利民族,真正意义上的英国民族国家最终形成。这些都为英国在18世纪成长为世界第一大国奠定了基础。

——摘编自钱乘旦主编《英国通史》

材料二 民族国家是人类社会治理的重要政治单位,也是国际关系最基本的行为主体。一般认为,现代意义上的国际关系源于17世纪欧洲的威斯特伐利亚体系,之后这种以欧洲民族国家体系为蓝本的国际体系逐步蔓延到全世界。然而,纷争并未因此而停息,国家利益与霸权之争在欧洲乃至世界国际政治中日益凸显。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一,概括英国从专制王权国家发展为民族国家的主要因素。

(2)根据材料二,并结合所学知识,简述民族国家对近代国际关系产生的影响。

材料一 国际法的起源可追溯到16、17世纪,和民族国家的兴起同时产生……日益明朗的“国界”意识、对土地性质的重新认识以及新君主们对世俗利益的强调,促使诸多学者不再偏执于世界国家的理想建构,而开始在“万民法”之外寻求一种适用于国家关系的“国际法”,通过建构相关规则制度,协调新兴国家间的权力分配。在上述各种因素的综合作用下,特别是以格劳秀斯为代表的学者的构筑下,近代国际法应运而生已是理所当然的了……伴随着殖民扩张,国际法中所包括的思想和价值被欧洲列强带到世界的其他地方。但中国等亚非国家非但没有成为国际法体系中正常的平等一员,反而随着主权被侵害不断沦为殖民地或者半殖民地。

——摘编自何佳馨、李明倩《法律文明史》、周忠海《国际法史与国际法的发展》

材料二 到二战之后,国际法体系发生了巨大变化,广大发展中国家要求修改、调整外国投资、开发和其他部分的国际法内容,一批国际法新分支陆续形成……国际法体系“从主权优先到人权优先”、“从同意导向到强制导向”以及“从整体性到分散性”的转变日趋明显……中国与战后国际法体系的互动始终是双向的,在国际法体系对中国的发展与崛起产生重要影响的同时,中国也以自身的能力和方式塑造着国际法体系。

——摘编自周忠海《国际法史与国际法的发展》、盛红生《战后国际法体系演变与中国角色》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17世纪以来国际法产生的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括二战后国际法的新变化,谈谈中国是如何塑造国际法体系的。

材料一 13世纪初,英国约翰奉行的内外政策失败,遭到贵族、骑士和市民的反对,他们迫使国王签署《□□□□》。这一法律文件规定:……(39)任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他损害。……(41)除战时与予敌对国家之人民外,一切商人,倘能遵照旧时之公正习惯,皆可免除苛捐杂税,安全经由水路与陆路,出入英格兰……。

——周一良、郭守田主编《世界通史资料选辑》

材料二 1644年,在威斯特伐利亚的两个小城蒙斯特和奥斯纳布吕克开始了和平谈判。德意志各邦呼吁和平,呼呼求得一项最终的宗教解决办法,呼吁“改革”神圣罗马帝国。于是,成百名外交家和谈判者云集威斯特伐利亚,他们代表皇帝及帝国各邦、西班牙、法国、瑞典、荷兰、瑞士、葡萄牙、威尼斯、许多其他意大利城市和教皇。他们讨论国家、战争和权力范围等事务,……各方在1648年10月24日签订《奥斯纳布吕克条约》和《明斯特条约》,合称《威斯特伐利亚和约》。

——摘编自(美)R.R帕尔默等著《现代世界的入口》

材料三 在美国,每个人都是独立的个体,之所以能够组成乡镇,就在于社会契约精神的存在,每个人平等地达成契约,结合在一起之后有契约来约束彼此,从而实现整个乡镇的自我管理。……乡镇居民大会是乡镇权力的最高机构,全体成年乡镇居民以直接民主的形式参与居民大会,掌握着乡镇事务的决策权,而选举出来的行政委员会以及其他乡镇行政人员则根据议行合一的原则执行乡镇居民大会的决议。

——摘编自侯晓林《自治观念的比较研究》

(1)指出材料一所反映的法律文件的名称,根据材料一概括这一法律文件对王权的限制主要体现在哪些方面?并结合所学说出该法律文件所确立的原则。(2)依据材料二和所学知识,指出这次谈判的结果。并概要分析这次会议对国际关系发展所产生的深远影响。

(3)依据材料三,概括美国乡镇自治体现的特点。并结合所学知识,分析美国独立战争后确立乡镇自治制度的原因。

材料一14-16世纪,是近代欧洲民族国家形成的关键时期,下列表格反映了这一时期与之相关的诸多重大历史事件。

| 时间 | 事件 |

| 1431年 | 在英法百年战争中,法兰西民族英雄圣女贞德遇难。 |

| 1492年 | 哥伦布发现美洲新大陆,大西洋贸易从此愈加繁荣,欧洲的生产关系进而发生蜕变。 |

| 1517年 | 马丁·路德发布《九十五条论纲》,揭开了宗教改革的序幕。 |

| 1539年 | 国王弗朗索瓦一世颁布了《维莱科特雷法令》,规定法语为法国行政和法庭所用的官方语言,取代了此前使用的拉丁语。 |

材料二19世纪与20世纪之交,“民族”一词引进后,不久就复合出“中华民族”一词。中华民族作为一个自在的民族实体是几千年的历史过程形成的,作为一个自觉的民族实体,则是在近百年来中国和列强对抗中出现的。

随着中国各民族在反帝反封建斗争中日益自觉地结成整体,中华民族实际上包括各民族的内在联系,越来越被揭示出来。中国共产党将马克思列宁主义与中国革命实践相结合,找到了正确解决中国民族问题的道路,阐明了中国近代社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾,必须最广泛地团结各族人民,反抗帝国主义侵略,“对外求中华民族的彻底解放,对内求中国各民族之间的平等”,这样就把中华各民族的根本利益的一致性和不可分割性,完全揭示出来了,并且把中华民族的大联合的必要性升华到了理论和革命纲领的高度。中华人民共和国成立以后,彻底废除了历史遗留下来的民族压迫制度,完美地体现了中华民族的多元一体格局,使中华人民共和国成为56个民族平等、团结、互助友爱、互相支援、共同发展的民族大家庭。

——摘编自费孝通《中华民族多元一体格局》

(1)依据材料一并结合所学,归纳14-15世纪影响近代欧洲民族国家形成的因素。

(2)依据材料二,分析“中华民族意识”不断强化的原因;结合所学,评述中国共产党为推动中华民族多元一体发展采取的重大政治举措。

材料一 西欧近代民族主义分为两个阶段:第一为建设民族国家,第二为民族侵略与扩张。中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主要么对基督教的。16、17世纪,西欧摧毁普世世界国家,建立了以王权为中心的君主国家。刚开始资产阶级与王权相结合,但随着王朝国家不能体现他们的利益要求时,他们展开了对王朝国家的批判,要求获得自由平等人权,要求用新的政治原则、观念来构建民族国家。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 在民族主义的感召和激荡下,从前那种只知有教,不知有国的情况发生变化。“君主的利益不再只与贵族的利益相吻合,而是扩展到与全民的利益相吻合”。中世纪文明那种孤立性、分散性的特点,开始朝全国性、统一性,以及公利和公权为主的方向演变。⋯⋯民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性……但是,民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性……正因如此,“当西欧民族国家建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说”。

----改编自赵文亮《民族主义与二十世纪的战争》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西方民族主义形成和发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代西方民族主义的影响。

材料一 西周统治者与社会保持相对平衡状态,权力的施行不但受限于道德,依据血缘关系来参政的传统也对王室权威有实际限制,国君只是“平等者中的首席”。很多人以为“中国”是指“中央帝国(MiddleKingdom)”,但这个词最初是指“中原的诸国”。春秋战国时期,这个“国际体系”包括了封建等级制度的解体、频繁战争、国际的无政府状态、均势的形成、中央官僚制度的发展等。查尔斯·蒂利认为,战争的压力迫使统治者征用物资,因而不得不与国内资源持有者进行“谈判”,这些“谈判”带来各种权利。如果我们照此理解,那么春秋战国时期野心勃勃的统治者也曾为了鼓动民众参战和为国牺牲而做出三个重大的让步:一是言论自由,二是允许通过上诉来修正司法不公,三是给予在土地授予和福利方面的经济权利。不过,秦国在公元前221年统一中国,结束了春秋战国国际体系,此后,秦始皇不再需要争取人心,遂以暴政取代“公民权”。

——摘编自许田波《战争、国家形成及公民权》

材料二 在奥尔森看来,国家、政府或统治者努力保障个人权利并避免过度掠夺,均源于所谓的“共容利益”,目的是保证自身收入的长期最大化。16世纪末的英国,众多贵族和绅士经受不住外贸的利润诱惑而加入各种股份公司,路易十六时代的法国也是如此,因为贵族往往更敢于冒险,投资也更大胆。1603年的伦敦,正值伊丽莎白统治的晚年,大小事务都受约200名大商人的控制。政治上的权力在很大程度上取决于财产状况,代表商人集团的新贵们在议会中的席位明显增加,新兴阶级不仅影响、甚至控制了政府及议会。大城市的市政权往往把持在大商人手中:伊丽莎白时代的46届伦敦市长全部是12个同业公会或贸易公司的头面人物。在亨利八世后期的议会立法中,涉及社会经济内容的议案占总数的75%。因为战争而在财政上捉襟见肘的王室与商人之间彼此依赖:握有灵活动产的商业家族比起旧土地贵族更能缓解君主的燃眉之急,政府则对商人集团予以特许权的“回报”。新兴集团同国家命运的联系是如此紧密,在国内,他们要求国家保护,并给予他们经济特权;在国外,他们需要国家作为扩张和掠夺的庇护伞。新兴利益集团与统治者之间的默契,使得奥尔森定义的“共容利益”不断扩大,正是二者之间的利益融合催发了西欧的制度变迁。

——摘编自张宇燕、高程《美洲金银和西方世界的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周与春秋战国时的社会群体能拥有一定权利的历史背景。

(2)结合材料二与所学知识,概括近代西欧社会形成“共容利益”的原因,并指出其影响。

(3)综合上述材料与所学知识,谈谈中外历史上政府权力与民众权利间的博弈对我们的启示。

材料一:荷兰人格劳秀斯(1583-1645年)作为近代国际法学的奠基人,第一次阐述了国际法的概念,认为“人人都要尊重誓约的神圣”,“因为誓约是以上帝的名义而立的,也因为上帝拥有强制履行义务的权威”。至于和约,根据“誓约保证的信义之神圣性”,“无论和约订立了何种条款,务当绝对遵守。”

——据格劳秀斯《战争与和平法》(何勤华等译)

材料二:在19世纪60年代,面对各国修改条约的要求,李鸿章等少数人认为,修约“系条约而非议和”,彼此双方均有同等权利,任何一方若要重修条约,须先行知照,“有一勉强,即难更改”;我方可坚持自己的意见,“于其可许者许之,其不可许者拒之”,并可引万国公法“直言斥之”。交涉中,鉴于“惟彼有所求于我,而我一无所责于彼,虽足以示中国宽大,特恐彼视中国太易,更生非分之思”,奕䜣“亦拟数条向彼商办”。其后中英签订的《新定条约》在形式上亦与以往大不一样,每一款均以“中国允”或“英国允”之类的语句,明确规定双方的权利义务。

——据李育民《晚清时期条约关系观念的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述格劳秀斯的条约观,并说明其产生的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述李鸿章等人的修约策略。今天应怎样对待传统国际法。

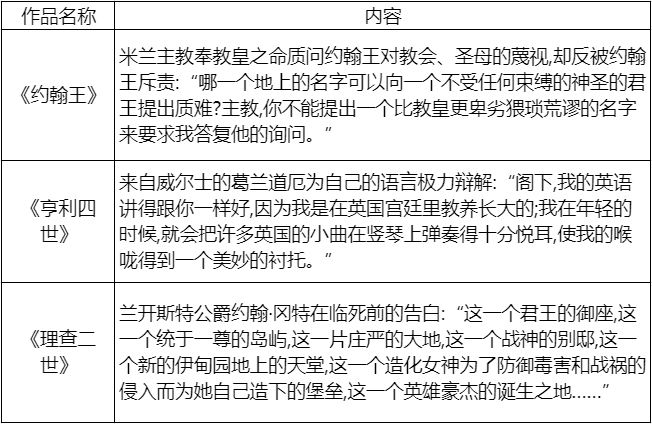

材料—:学者李时学认为莎士比亚的戏剧促进了近代英国民族国家的建构。以下是莎士比亚(1564——1616)部分作品的摘编∶

——摘编自李时学《莎士比亚英国历史剧的民族国家想象与建构》

材料二 两次世界大战对中国的国家建构所发挥的巨大作用,是此前一切国内战争与对外战争所无法比拟的。在第一次世界大战中,中国首次获得了“战胜国”身份。尽管列强对中国的尊重程度并没有根本改变,仍将中国国家利益玩弄于股掌之间,但这并不意味着中国毫无收获。二战结束后,中国获得的不仅是反法西斯战争的胜利,还有联合国安理会常任理事国的地位,中国成功确立起在民族国家的国际条约体系中的自主地位。

——摘编自任剑涛《催熟民族国家∶两次世界大战与中国的国家建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析莎士比亚的戏剧对近代英国民族国家建构的促进作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两次世界大战推动中国“催熟民族国家”的表现。

材料一 古罗马法学家将法律分为公法和私法:公法是关于罗马国家的法律,私法是关于个人利益的法律。如果说国家的公法是由经济关系决定的,那么私法本质上只是痛认单个人之间的、现存的且在一定情况下是正常的经济关系。在今天这个大工业和铁路的时代,人们可以把旧的封建法权形式的很大一部分保存下来,并且赋予这种形式以资产阶级的内容,甚至直接给封建的法律名词加上资产阶级的解释;人们也可以将商品生产者社会的第一个世界性法律一罗马法,以及它对简单商品所有者的一切本质的法律关系(如买主和卖主,债权人、契约、债务等)所作出的无比明确的规定作为基础,在资产阶级大革命以后,创造像法兰西法典(《法国民法典》)这样典型的资产阶级社会的法典。

——摘编自【德】恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》

材料二 “长臂管辖”原是美国的一个司法概念,主要出现在第二次世界大战后。广义上来说,“长臂管辖”是指美国将国内法规的触角延伸到境外,管辖境外实体的做法。对于美国而言,其实施“长臂管辖”的“权力”并非来自联合国或由国际法授权。1993年7月底,美国以“向伊朗运送化学武器原料”为借口,对中国远洋运输总公司广州分公司的桑装箱货轮“银河号”进行登船检查。然而,检查没有取得任何结果,“银河号”货轮却被迫中新正常航运一个多月。2017年8月,美国贸易代表依据其国内法启动了针对中国的”301调查”,有法学专家指出:调查本身“不存在选反国际法的问题”,但基于调查的单边制我措施却造反了其在WT0框架协定内的义务,也违反了一般国际法。

——摘编自王震《对新形势下美国对华“长臂管辖”政策的再认识》

(1)根据材料,指出近代西方国家私法发展的两条主要途径,并结合所学知识说明罗马法被称为“商品生产者社会的第一个世界性法律的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述美国实施的“长臂管辖”政策,并谈谈你对各国法律与国际法差异的认识。

材料一 第二次世界大战结束70年来,国际法体系发生了巨大变化。一方面,国际法主体持续增加并日渐多元,国际法客体也不断扩大,一批国际法新分支陆续形成。国家权利义务范围也并行扩展;另一方面,国际法体系“从主权优先到人权优先”、“从同意导向到强制导向”以及“从整体性到分散性”的转变日趋明显。中国与战后国际法体系的互动始终是双向的,在国际法体系对中国的发展与崛起产生重要影响的同时,中国也以自身的能力和方式塑造着国际法体系。…中国推动国际法体系发展的具体路径应当是,通过从融入到参与、从主动到主导,最终实现从规则的“接受者”到规则“制定者”的身份转变。逐步引导改变不合时宜的国际法原则和规则,推动构建新的国际法体系,在增进人类福祉的同时,有力维护中国自身的国家利益

材料二 中共十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》就强调,“积极参与国际规则制定,推动依法处理涉外经济、社会事务,增强我国在国际法律事务中的话语权和影响力,运用法律手段维护我国主权、安全和发展利益”。……中国应当在变动的国际法体系和国际秩序中努力塑造负责任的大国形象,不再以“旁观者”而是以“融入者”的身份参与国际事务,积极面对以前可能并不需要直面的问题。应当重视构建新的国际法体系,把中国的合理权益和主张上升为新的国际法规则,将中国价值、法治观念和法律思想注入新的国际法体系。与此同时,在关注国际法理论和实践的过程中,中国国际法学者也应当立足中国、放眼世界,形成一套成热的、能够体现中国特色和增进中国诉求的国际法理论体系。

——以上材料均摘编自盛红生《战后国际法体系演变与中国角色》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后国际法发展的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明在国际法发展中中国做法的影响。