材料一 英法百年战争,英国战败并退守英格兰等岛屿,客观上为英国民族国家的建构提供了有利的空间条件。战争也使英国民众普遍感到“法语是敌人的语言”“使英格兰人意识到他们的特性、统一性和共同的传统和历史”。随着宗教改革的深入进行,原有的政治架构被打破,民族国家的建构成为历史的必然。1618—1648年,欧洲“新教联盟”和“天主教联盟”之间爆发“三十年战争”,战后签订的和约确立了缔约各方的“国家主权”,推动了欧洲民族国家的建构。随着时间的推移,资产阶级借用“民族”概念来整合国家,目的是通过消解封建君主的合法性基础,建立自己的统治。

——摘编自黄其松《民族国家形成的历史叙事》

(1)根据材料一,概括促进英国民族国家形成的主要因素。结合所学,指出卢梭为“消解封建君主合法性基础”所提出的主张。材料二 19世纪中叶,清王朝被迫卷入西方所谓主权平等的国际体系中,西方民族国家思想迅速舶来并逐渐取代沿袭几千年的天下王朝观念。在“国将不国”的现实下,形塑一个西方式的强大的现代中国成为当务之急。1902年,梁启超首创“中华民族”一词,强调“民族”是一个历史文化概念而非血统种族概念。在此基础上,他把中华文明的自豪感和民族复兴的目标相结合,指出中国应加以根本改造,最终形成一个强大的现代的包含中国境内各民族的“中华民族”。浙考神墙750

——摘编自宋盼盼、周传斌《中华民族概念内涵的三次转换论析》

(2)根据材料二,概括梁启超提出“中华民族”一词的历史背景。结合所学,列举20世纪前20年资产阶级为实现“民族复兴的目标”所采取的举措。材料三 一战以后,源于欧洲的“民族国家”演化为“民族自决”原则,其首倡者为美国总统威尔逊。作为霸权更替的获胜者,美国可以借此削弱拥有大量殖民地的欧洲列强。然而,这一原则在一战结束后却在客观上推动了世界性的民族解放运动。由于各国一致奉行威尔逊原则,那些受压迫民族或未受国际承认的民族,自然会打着民族自决的名义,来争取其独立地位。

——摘编自田德文《国家转型视角下的欧洲民族国家研究》

(3)根据材料三,结合所学,分析第一次世界大战后世界性民族解放运动掀起新高潮的原因,指出这一时期印度为争取民族独立所作出的努力。材料 外交代表,又称外交使节,是一个国家派往其他国家或国际组织的代表。真正意义上的外交人员衔级制度是在1815年维也纳会议之后逐渐形成的,但临时派遣使者和常驻外交使节(或使团)在此之前已经出现。按照国际法律、法规,外交代表的等级可分为四等(如下表所示)。

| 等级 | 类型 | 历史渊源(或背景) | 相关内容 |

| 第一等级 | 特命全权大使(简称大使) | 常驻外交使节的形成 | 作为最高一级的外交代表,系一国元首向另一国元首派遣的代表。享有完全的外交特权和豁免权。在现代国际关系中,互派大使级外交代表是各国通行做法 |

| 高级专员 | 世界殖民体系瓦解,“日不落帝国”蜕变为“英联邦” | 英联邦各成员国之间互相派遣的外交代表。在以英国国王(或女王)为元首的英联邦国家之间,高级专员由总理派遣 | |

| 教廷大使 | 宗教改革后,政教逐渐分离 | 作为梵蒂冈教皇派出的大使,在《维也纳外交关系公约》的规定中有特别说明 | |

| 第二等级 | 特使 | 古代国家交往中的临时性“使节” | 作为临时执行某项使命而派遣的外交代表,又称临时外交代表。通常由国家元首或政府首脑派遣,称为总统(国王)特使或政府代表。在特使使命完成归国后,其特使身份即告终止 |

| 第三等级 | 特命全权公使 | 常驻外交使节的形成 | 一国元首向另一国元首派遣的外交代表,所受礼遇次于大使,所享有的外交特权和豁免权与大使相同;第二次世界大战以后,绝大多数国家都把特命全权公使升格为特命全权大使 |

| 教廷公使 | 宗教改革后,政教逐渐分离 | 其派遣情况与教廷大使相同 | |

| 第四等级 | 代办 | 大使、公使因故不在,由低级外交官代理其工作的情形 | 由一国外交部长向另一国外交部长派遣,系最低一级的外交代表,其任务主要是继续谈判以建立外交关系事宜并办理侨务和商务业务 |

——据中华人民共和国外交部官方网站《礼宾知识》等整理

根据材料并结合所学世界史知识,围绕“外交制度和国际关系”自拟一个具体的论题,并加以阐述。(要求:论题明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)材料一 三十年战争结束后,威斯特伐利亚体系得以建立,国家利益优先的现实主义国际关系观念被广泛接受。中立不再像过去那样不合乎道德规范且缺乏合法性,有些情况下中立甚至成为一种国家“美德”。从拿破仑战争结束到一战爆发被人们称为欧洲的“百年和平”,不仅瑞典和荷兰这样的长期中立国会宣布中立,英国等大国也时常加入中立国的行列,若干学者将这一时期称为中立理论与实践的“黄金时代”。1907年,第二次海牙和平会议召开,通过了《海战时中立国权利义务公约》等十三项公约,进一步明确中立国权利和义务的同时,也规定了交战国对中立国的权利和义务。

——摘编自高志平、刘劲松《中立外交发展演变的历史考察》等

材料二 一战中,荷兰、瑞士、西班牙等少数几个中立国成功保持中立。但更多情况下,人们看到的是中立国的受挫:比利时和卢森堡遭到德国入侵,阿尔巴尼亚被意大利、塞尔维亚等国家肢解,美国、意大利、葡萄牙、罗马尼亚和中国等另外一些国家则由于各种原因放弃中立,远离战火的拉美中立国亦无法置身事外。一战结束后,国际社会流行的观念是:中立让(某个国家)逃避人类本应承受的负担。国联盟约规定,一旦发生违反盟约的战争,战争应被视为对所有会员国的行为。二战时,中立国的工业制造能力、原材料和科技成果对德国的重要性远超一战,到1943年被同盟国列入“黑名单”的葡萄牙、西班牙和瑞士的公司均超过了1000家。

——摘编自梁志《20世纪中立危机新探》等

材料三 二战后,大多数新独立的亚非国家奉行中立主义,倡导和平共处五项原则,在其外交政策中都声明不允许外国在本国建立军事基地,不参加敌对性的军事集团。亚非中立主义国家的领导人认为瑞士式的中立是“一种不敢正视现实的鸵鸟政策”。1956年,苏加诺说:“我们并不守中立,而且在全世界人类尚未自由解放以前我们永远不会中立。”1962年,他又进一步阐明:“我们热爱和平……但是还有一个原则,如果对方使用武力,我们也有权使用武力。甚至为了从帝国主义手里解放我们的祖国,我们有充分的权利使用武力。这就是原则!”

——摘编自高志平《试析二战后亚非国家中立主义外交政策的含义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“百年和平”时期中立外交的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪中立外交出现危机的原因。

(3)综上,简评二战后亚非国家中立主义外交政策。

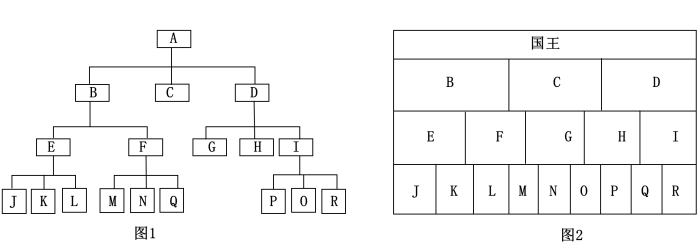

| A.图1到图2的结构变化体现了王权的加强 |

| B.图1时期庄园法庭审判依据是“日耳曼法” |

| C.图2所处阶段西欧近代民族国家已经形成 |

| D.图1到图2演变过程中出现城市自治现象 |

| A.国际关系的民主化已实现 | B.国际法的范围和作用有限 |

| C.集体安全机制的完全确立 | D.国际安全机制的不断强化 |

6 . 《联合国宪章》明确规定,必须遵守以和平方式解决国际争端,不得对别国使用武力或以武力相威胁,不得干涉别国内政。但2003年,美国不经联合国授权发动了伊拉克战争。这说明( )

| A.国际法没有普遍的约束力 |

| B.霸权主义是破坏国际秩序、危害世界和平的主要因素 |

| C.联合国对霸权主义软弱无力 |

| D.建立国际政治经济新秩序是维护和平发展的有效途径 |

| A.宣布侵略战争为反人类罪 | B.以大国协调、欧洲均势为特征 |

| C.开创了用国际会议结束国际战争的先例 | D.确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制 |

①“我的附庸的附庸不是我的附庸”②“朕即国家”

③“专制之下无祖国”④“热爱祖国就是热爱你自己”

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 十六世纪,法国国王通过中央集权初步实现了国家统一,使得南北之间政治联系加强,共同的法兰西民族文化也开始形成。如在巴黎方言的基础上,法兰西共同语言——法语正在逐渐形成。随着资本主义的发展,民主主义的民族主义理论形成,并指引了1789年的法国大革命,在这一过程中,法兰西现代民族国家最终形成。

——摘编自张宝梅《近代欧洲民族主义的形成及其特点》

材料二 民族国家是人类社会治理的重要政治单位,也是国际关系最基本的行为主体。一般认为,现代意义上的国际关系源于17世纪欧洲的威斯特伐利亚体系,之后这种以欧洲民族国家体系为蓝本的国际体系逐步蔓延到全世界。然而,纷争并未因此而停息,国家利益与霸权之争在欧洲乃至世界国际政治中日益凸显。

——摘编自刘德斌主编《国际关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国发展为近代民族国家的主要推动因素。(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代民族国家形成对国际关系的重要影响。

材料一:“国际法”一词最早是18世纪末英国法学家边沁提出来的,他所指的“国际法”是一种源于欧洲国际社会的国际法律规则体系,这一规则体系最初出现于17世纪的欧洲,如1648年《威斯特伐利亚和约》就确认了国家主权和主权平等原则。在殖民时代,欧洲列强不仅对所谓的未开化地区实行直接殖民统治,否认其国家与欧洲圈的“文明”国家之间存在着平等关系,无视或贬低其主权,甚至以“欧洲中心论”否认非欧洲文明和国家权利、如印度这样的古代文明,欧洲就实行完全剥夺其主权的做法。

——摘编自何力《人类命运共同体视角下的国际法史与文明互融》

材料二:第二次世界大战后,《联合国宪章》等确定的不使用武力、民族自决、和平解决国际争端等国际法原则得到普遍接受,逐渐形成以《联合国宪章》为核心的一整套国际规则体系。特别是冷战结束以来,国际组织、争取独立的民族、非政府组织和个人在国际政治舞台上的地位和作用不断上升,广大发展中国家要求修改、调整外国投资、开发和其他部分的国际法内容,国际法出现了一个新兴的分支——国际经济法。同时,从传统的国家领土逐步扩展到外层空间、海床洋底、南北极地甚至网络空间等,新涌现出诸如国际行政法、国际旅游法、核法和极地法等数十个新分支(部门法)。现代国际法越来越多地体现各国的共同利益和共同价值,日益成为维护人类普遍价值和利益的法律秩序。

——摘编自盛红生《战后国际法体系演变与中国角色》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代国际法的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战后国际法的主要变化。综合上述材料,谈谈你的认识。