材料一 亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道。天子躬行勤政,可使“四夷”归服,而周边部族及诸国遣使朝贡,可体现王朝强盛的气象。汉武帝派张骞出使西域后,推行“怀柔远人”政策,周边诸国“思汉威德,咸乐内属”。唐代,大食、日本等向唐朝多次派遣使节,学习唐朝的制度与文化;玄奘前往天竺求取佛经,传播佛教文化,堪称中外和平文化交流的典范。明初,中央政府列出了周边十五国为不征之国。明成祖时,郑和下西洋更是宣示和平的远洋航行,郑和被奉为和平使者。中央王朝将“厚往薄来”理念推广至与周边部族、诸国的交往中,并长期作为维持朝贡体系的基础。在朝贡体系下,中央王朝与朝贡国建立了紧密的政治、经济与文化联系,各朝贡国自由决定是否与中国往来。

——摘编自刘祥学《远迩相安共享太平——中国古代对外交往的宗旨》

材料二 鸦片战争之后,面对“数千年未有之变局”,许多保守的封建士大夫囿于“夷夏之大防”的传统观念,将西方列强以“夷狄”视之。郭嵩焘认为中国不仅在船炮机械等器物层面上落后于西方,而且在制度层面上也比西方落后,要与西方国家进行平等的交往。面对“眈眈环视之洋人”,他反对“不问国势之强弱,不察事理之是非,惟瞋目疾呼,责武士之一战,以图快愚人之心”;而要通过商战、和平谈判、外交斡旋等方式, “以条约为凭”、“谨守和约”,与西方列强据理力争。1876年,郭嵩焘成为近代中国的首任驻外使节。

——摘编自易永卿《论郭嵩焘的和平外交思想》

材料三 一个国家采取什么样的外交战略和政策,有着怎样的外交行为模式,关键看该国奉行什么样的外交理念。纵观当代中国外交史, “和平”是中国外交的核心理念,它既源自于中华民族数千年的文化基因,也扎根于新中国近七十年的伟大外交实践。当代中国和世界人民的根本利益,是维护世界和平、促进共同发展,这也成为中国外交政策的宗旨,指导着中国坚定地走和平发展之路。

——摘编自卢静《中国和平外交的风格与气派》

(1)根据材料一,概括古代中国对外交往的主要特点,并结合所学知识分析其成因。(2)根据材料二,归纳郭嵩焘外交思想的主要内容,并结合所学知识简评其外交思想。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举两例新中国的外交实践说明“和平是当代中国外交的核心理念”。

材料一1956年,我国开始在全国范围内先后确认了55个少数民族为单一民族,使我国历史上长期受歧视、受压迫,不被承认或不敢承认自己的广大少数民族明确了族属,受到了国家法律的保护。而少数民族社会改革政策的贯彻执行,尤其是民主改革政策的贯彻执行,彻底废除了民族地区的剥削制度,解放了生产力,为少数民族社会的发展和繁荣开辟了道路。同时,民族区域自治政策的贯彻执行,使少数民族真正成了国家的主人,为了满足少数民族干部的需求,国家还贯彻执行了少数民族干部培养政策,同时努力提高少数民族地区的教育水平,提升了少数民族的整体素质。对于少数民族语言文字、风俗习惯和宗教信仰予以尊重,在语言文字上根据“自愿自择”和有利于本民族发展繁荣的原则,有效地化解了民族问题中这些因素的敏感性,促进了民族团结。

——摘编自罗树杰、徐杰舜:《世纪之交中国民族政策的思考》

材料二由于少数民族贫困地区与汉族发达地区之间的绝对差距在急剧扩大并将持续扩大,加上少数民族政策给予少数民族的优惠保护使得汉族同胞显失公平,双方对少数民族政策的认同感都在弱化。经济全球化背景下的今天,各少数民族同样能顺应历史的潮流,享用经济全球化带来的物质和精神利益,促进本民族不断发展的同时,也不可避免地会受到国际上中心模式论和单边主义倾向的影响。但是,无论它们以什么样的形式出现,其根本目的都是要推销其自我文化发展模式,消解不同地区和不同民族的多样性。社会主义时期,各民族共同繁荣发展,虽然民族多样性的现状有长期存在的趋势,但是,随着民族之间的交往不断频繁紧密,不同民族之间的相似之处越来越多。

——摘编自徐静《中国共产党少数民族政策变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国民族政策的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳当下少数民族政策面临的挑战。

材料一 1840年,中国被英国用“坚船利炮”打开了国门。在外部压力的迫使下,中国王朝国家的疆域,开始有了近代领土的涵义。自此,中国的边疆,就不再是王朝统治的边缘,而是国家领土的边缘,中央王朝通过直接控制边疆地域对边疆民族地区进行统治与开发。辛亥革命以后,中国开始了民族国家构建历程,在国家边界日渐清晰和民族国家逐步形成的基础上,民国政府在边疆民族地区治理与开发上,也是采取的“区域主义”取向的治理方式。

——摘编自张海鹏总主编《中国近代通史》等

材料二 自中华人民共和国的成立,使中国的边疆及边疆民族地区治理在全新的民族国家架构中,获得了崭新的发展。中国共产党和中国政府全面改善和加强了边疆民族地区的治理和开发,尤其是陆路边疆民族地区治理和开发取得了积极的成效,边疆民族地区的社会和人民都获得了持续的发展,大大巩固了国家主权统一与边疆政治稳定,促进了新中国的整体稳定和发展。十一届三中全会以来,改革开放推动中国现代化进程加速推进,中国国力快速增强,国家快速崛起,而边疆及边疆民族地区治理,在中国民族国家建设和国家整体发展中的影响,也进一步凸显。

——摘编自孙雯《中国民族国家构建与边疆民族地区治理》

(1)根据材料一、二、概括中国近现代边疆民族地区治理开发的阶段性特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中国近现代边疆民族地区治理开发取得成效的主要因素。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中国近现代民族国家构建与边疆民族地区治理开发关系的认识。

材料一: 清朝在中央设立理藩院,与六部平行,主管边疆民族事务,为使管理规范化,制订并不断修订补充《理藩院则例》《回疆则例》等法规,通令实施。在地方,在加强中央集权、保证政令统一的前提下,因地制宜、因俗而治,采用适合当地民族社会的统治体制,而不强求划一。制定笼络安抚少数民族上层的各项政策,如封爵、给俸、年班朝觐、联姻等。从治国需要出发决定对待各种宗教的方针政策。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二: 近代以来,在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。在长期的历史发展过程中,各民族频繁迁徙,逐渐形成了大杂居、小聚居的分布格局。少数民族聚居的地方面积广大,自然资源丰富,但与其他地区特别是发达地区相比,经济社会发展水平相对落后。实行民族区域自治,可以促进少数民族地区与其他地区之间的交流与合作,从而加快少数民族地区和整个国家的现代化建设步伐,实现各地区的共同发展和各民族的共同繁荣。——摘自《中国的民族区域自治》白皮书

(1)根据材料一,归纳清朝巩固统一措施的特点。结合所学知识,回答清朝统一措施产生的影响。

(2)根据材料二,概括我国实行民族区域自治制度的原因,并指出民族区域自治制度的优越性。

(3)综上,谈谈你对国家统一与民族团结的认识。

材料一 秦汉时期,民族关系的热点和焦点在北方,特别是与匈奴的关系。秦汉之际,匈奴的势力逐渐强大,从高祖到汉武帝即位初,汉匈都一直有和亲之约。但从汉武帝开始,汉匈双方发生了近五十年的战争,到汉光武帝时,匈奴分裂南北两部,南匈奴附于汉,走上了与汉民族融合的道路,北匈奴被迫西迁。匈奴势力进入西域后,通过乌孙间接地开始控制西域,而汉朝通过和亲使政治势力进入西域,使匈奴势力呈消减的趋势,到汉昭帝时,匈奴势力有抬头之势,宣帝继位后出兵匈奴,加上匈奴内部不.和,逐渐结束了匈奴对西域的控制,西域都护成了西汉的一级地方政权。秦始皇时开始对西南少数民族进行治理,到汉武帝时,为了断匈奴臂,派张骞出使西域,加深了汉武帝对西南少数民族的认识,最终设立益州等郡进行管理,促进了西南少数民族与汉民族的关系。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

材料二 清朝入关后,随着对边疆地区统治的扩大,理藩院职掌范围也扩大到西北、西南边疆地区,成为清朝管理少数民族的中央机构。在东北地区实行军府制,设立将军,兼管军政和民政;在西北地区主要采取军府制统治,设伊犁将军,总统天山南北的军务与民政,并设参赞大臣、办事大臣、领队大臣等;在北疆的蒙古族聚居的地区推行盟旗制度;在西藏地区则根据当地的宗教信仰特点,通过西藏的上层,实现政教合一的统治体制;其他如在西南地区仍袭明制,实行土司制度。清政府通过封爵、给傣、联姻、朝觐制度等措施,极尽拉拢、抚绥少数民族上层人物。清政府在东北、外蒙古和西北边境,设置了一系列军事哨所,此外,清政府还在东北、西北、蒙古地区设置台站,开辟驿路。

——摘编自张艾力娜布琪《清代民族政策略论》

材料三 按照宪法和民族区域自治法规定,各少数民族依法享有平等参与管理国家事务的权利,同时享有自主管理本地方、本民族事务的权利。民族自治地方的自力更生和开拓进取,加上国家有力的扶持和帮助,特别是从2000年以来,国家实施西部大开发战略,使这些地区的基础设施得到改善,又新建许多工业项目,把西部地区的资源优势变成经济优势,加快了民族地方的发展。宪法和民族区域自治法强调各民族语言文字平等的原则,充分保障各民族使用和发展自己语言文字的权利。实行民族区域自治,极大地凝聚了民心,顺应了民意,反映了民情,从制度上彻底粉碎了国内外分裂势力破坏民族团结和祖国统一的野心。

——摘编自陈国裕《民族区域自治制度的由来及意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期民族关系的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳清朝处理民族关系的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,新中国实行民族区域自治制度的历史意义。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对民族关系的认识。

材料一 美国初始的边疆政策主要指陆地边疆的拓展和治理。通过西进运动拓展西部陆地疆域,并吸引大量商业资本进入西部,实施赠地及拨款政策,快速发展西部交通。在处理族际关系方面,采取具有一定野蛮性的“熔炉”政策,即让到美国西部边疆拓荒的移民在此被同化、融合成一体,产生一个新的文化形态。随着历史进程的推进以及美国的飞速发展,其边疆观念发生相应的变化,最终形成了包含陆地边疆、海洋边疆、高边疆、信息边疆等在内的全方位、立体化、软硬结合的边疆观念体系。

——摘编自李朝辉《美国的边疆架构与国家发展》等

材料二 中华人民共和国成立后,在边疆少数民族地区实行民族区域自治制度。国家大力支援边疆建设和发展,使其长期落后的局面得到扭转,开始展现出前所未有的活力。“中国政府对少数民族文化的保护……不局限于某种文化类型,而是关涉少数民族社会生活的方方面面。”由于少数民族的构成及其地理分布具有特殊性,中国政府往往使用“边疆民族地区”概念,甚至采用“民族地区”指代“边疆地区”。随着国家由建设时期向发展时期转变,内外情势发生了重大变化,中国的边疆观念在适时调整,并在海洋边疆、高边疆、信息边疆等领域进行积极的实践探索。

——摘编自杨力源《边疆治理与中华民族共同体意识演进》等

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳美国治理西部边疆的措施并加以评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括建国以来我国边疆治理举措的特点,并分析我国民族问题的特殊性。

(3)综合上述材料,谈谈你对国家边疆治理问题的认识。

材料一 中国古代边疆治理机构的雏形最早可追溯到商朝。作为负责管理边疆民族事务的中央和边疆机构,其发展过程经历了萌生、完善和规范三个时段。商朝中央设置“宾”,掌诸侯朝觐。秦朝中央设置管理民族事务的“典客”,汉承秦制,中央继续设“典客”,并以长城为主,设置了完善的由塞、障、亭、燧组成的瞭望、预警和防御边防体系。隋朝沿袭秦汉羁縻制,任用当地民族首领为羁縻郡、州长官,轻徭薄赋,允许以土产代纳租税,进行相对宽松的统治。唐王朝还在边陲地区发展屯田、开辟互市贸易、妥善安排边疆民族子弟学习。元朝采取“政教合一”政策,在中央设置帝师和宣政院机构。明朝委派流官管理少数民族地区。清朝边政最先是着力完善国家行政建制,派军队驻守边疆,监督与管理并发展边疆经济和文化。

——摘编自谷家荣《中国古代边疆治理历谱识认》

材料二 民族问题是关乎国家兴衰的一个重要问题。抗战时期是我国民族区域自治的初步探索阶段,不仅进行了一定的理论探讨,而且大大调动了少数民族抗战积极性,为之后该制度的推广奠定了重要基础。1938年中共六届六中全会之后,党提出少数民族实行“区域自治”,并作为民族工作的基本政策。其内涵主要有三个方面:第一,探索我党自己的民族区域自治方式;第二,充分保障少数民族的各项权益;第三,创建民族自治政权。政权的重要性不言而喻,尤其是在众志成城、浴血奋战的抗战时期。

——摘编自刘娜《抗战时期陕甘宁边区民族工作研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代边疆治理的主要措施,并指出其中蕴含的政治智慧。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明陕甘宁边区政府探索民族区域自治的原因和意义。

材料一

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

——中国古代史资料库

材料三 (洪武)十五年(1382年)仿宋制,置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士,又置文华殿大学士……大学士特侍左右,备顾问而己。……成祖即位,特简解络、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。.

——《明史》卷72《职官志》

材料四 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践,……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲“社会主义民主”所涉及的是史无前例地继续思考“孔子的公共伦理”,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国 《新德意志报》

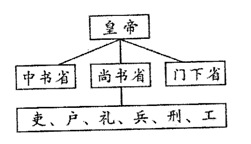

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?与秦朝相比,唐朝相权有何特点?

(2)据材料二、三分析,明太机废除丞相的原因及明初采取的加强皇权的措施。

(3)结合一、二、三材料及所学知识归纳,中国古代皇权和相权的关系发生怎样的变化?从根本上看,古代政治制度具有什么演变趋势?

(4)材料四所说的“特殊的民主”在建国初期的哪些政治制度中得以体现?“继续思考‘孔子的公共伦理’,不是抽象地复制西方资产阶级民主”,作者的此观点说明了什么?

9 . 民主是人类政治文明发展的成果,也是世界各国人民的普遍要求。阅读下列材料:

材料一中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

——《中国的民主政治建设》白皮书

材料二中国特色社会主义民主正在不断健全、完善和发展。自20世纪70年代末实行改革开放政策以来,中国在深化经济体制改革的同时,坚定不移地推进政治体制改革,中国的民主制度不断健全,民主形式日益丰富,人民充分行使自己当家作主的权利。中国特色社会主义民主政治建设正在与时俱进,不断呈现蓬勃生机和旺盛活力。

——《中国的民主政治建设》白皮书

材料三改革开放以来,中国走上了经济高速发展的道路。时至今日,“中国模式”作为一种独特的发展道路,引起了越来越多的关注和讨论。……青年评论家俞可平所说,中国是采取“增量民主”的办法,“增量民主”表现为渐进的积量变为部分的质变……2008年2月7日德国《新德意志报》文章说:“中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲“社会主义民主”所涉及的是史无前例地继续思考,不是抽象的复制西方资产阶级民主。”

——中国新闻网

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识指出1949-1956年间,新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治制度?

(2)依据材料二、三归纳社会主义建设新时期我国民主政治建设的特点。

1959年5月,中共中央在给西藏工委《关于当前在平叛工作中几个政策问题的决定》的批示中指出:目前西藏地区的任务是,结合平息叛乱的斗争,采取边打边改的方法,完成全区的民主改革。西藏地区的民主改革可以分为两个步骤进行。第一步,以三反(反叛乱、反乌拉、反奴役)双减(减租减息)为内容;第二步,以实行分配土地为内容。……明令宣布那些参加叛乱的上层反动分子、寺庙和原西藏地方政府的土地,由原耕种的农民耕种,并在今年实行“谁种谁收”,以后再行分配土地的政策。对于没有参加叛乱的贵族的土地和多余的农具、耕畜、房屋,一律仿照内地对待民族资产阶级的办法,实行赎买政策,对牧区的政策,应当同农区有所不同。……彻底废除封建农奴制度,废除人身依附,解放农奴和奴隶,废除农奴主及其代理人的一切封建特权,废除寺庙的一切封建特权(包括委派官员,管理市政,私设法庭、监牢、刑罚,没收财产,流放人民,私藏武器,干涉民刑诉讼,干涉婚姻自由,干涉文化教育事业,破坏生产等)。……必须迅速地确定所有制,以安定牧区人民的生产情绪,没收参加叛乱的牧主的牲畜分配给牧民,实行“谁放牧归谁所有”的政策;对于没有参加叛乱的牧主的牲畜仍然归牧主所有,实行牧工牧主两利政策。

请回答:依据材料,归纳当时中央人民政府在西藏进行的民主改革的特点。