材料一 明清时代是江南市镇的发展繁荣时期。各地市镇的大小规模不一,仅常熟一地就有大小八十个市镇。绝大多数市镇都在河道畅通的地方夹河为市,市场都在河道两边与跨河桥畔。市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,如嘉定县“居民以花布为生,男耕女织冬夏无间,昼夜兼营”。大量的布匹成为市镇交易的重要商品。而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系,如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。

——摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 从16世纪至18世纪初,英格兰地区的市镇增至700个。为了保证各农户能够进行日常的剩余农产品交换,各镇的集市日子都彼此岔开、互不重叠。在工商业发达的地方还兴起了一批工业集镇,它们一般出现在集市或港口所在地或是水流充沛、落差较大的河谷地区。它们的经济以一项或多项手工业长足的专业发展为特色,同时又对乡村工业的初级产品进行高级加工。市镇还承担起向外输出本地商品和调进原材料的职能。到工业革命前夕,这些城镇都拥有农副产品和手工业产品的专市,如粮食市场有九十六个之多,纺织原料及产品(以毛纺织为主)的专市有五十多个。

——摘编自杨杰《英国小市镇与乡村工业化的协调发展》

(1)根据材料一、二,指出明清时期江南市镇的兴起与发展和17—18世纪初英国工业集镇的异同点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析16—18世纪初英国农村市镇发展的影响。

材料一 中国近代以前,东北地区开发较晚,城市化进程缓慢。从 1904 年开始,清政府鼓励移民开发东北,实施移民优惠垦荒政策,大规模移民进入东北,民国时期更是形成规模。随着大量移民的迁入以及近代交通业、近代工业的发展和港口的兴建,东北地区相继兴起一大批新城镇,九一八事变前,东北地区城市体系初其雏彤。九一八事变后,日本加大对东北的开发和巨额资金投入,客观上促进了东北城市迅速发展,但东北城市的发展是以经济的被掠夺为代价的。19世纪末至20世纪中叶,在内外多种因素综合作用下,东北地区的城市出现了飞跃式的发展。到 1941年,东北大都市有沈阳、哈尔滨、长春等16处,小都市172处,另外还有一些小城镇,共计 312 处城镇。

——摘编自荆葱兰、张恩强《近代东北城市化进程中的关内移民》

材料二 新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设了以156项工程为核心的近千个工业项目。苏联援建的156个项目,有1/3放在了东北。从投资额来看,东北占44.3%,接近一半。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头、东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。

——摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国近代东北城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期东北地区工业化和城市化进程走在国家前列的原因。

材料一 中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。在欧洲历史上,每当夜幕降临,城市里钟声响起、城门关闭,并伴随宵禁巡逻。城市里晚上不准经营,既是宵禁的要求,也是行会的规矩。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。从16、17世纪以后,贵族们开始逐渐享受夜间的娱乐生活,普通市民中的少数人也以适合自己的方式享受夜晚生活。那时宵禁令还在,但规矩已经放松。进入19世纪,随着照明条件的改善和城市化、工业化的发展,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二 欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度---夜班工作制,逐渐推广开来。为最大限度使资本增殖,通宵达旦的工作常常采用换班工作方式,那些被称为“日工”“夜工”的人从早6点到晚6点,又从晚6点到早6点,进行换班工作。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

材料三 在世界市场的建立以及随后全球化不断加深的背景下,黑夜与白天具有相同的时间性,对于资本主义而言,它们都是必须开发、利用的资源。近代以来的世界历史表明,资本主义起先是从空间上不断向外扩张,随后又逐渐地从时间上侵蚀黑夜。夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领。

——以上材料摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,概括近代欧洲市民夜间生活变化的特点,并分析其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。

材料一 在古代,人们都叫埃及人“吃面包的人”。面包不仅仅是埃及人的主食,还是观念层面的衡量标准和计量单位。“面包个数”象征着财富,全国遍布的烤炉实质上等同于铸币厂。烤炉里烘烤的面包,最终变成了现实世界中的货币。埃及人还在墓室的墙壁上绘制了许多不同形状的面包,有的像墨西哥农民的草编帽,有的像小金字塔,甚至还能看到神牛、哈托尔女神、丰饶女神的形象。

——摘编自(德)H.E.雅各布《了不起的面包》

材料二 19世纪中叶以前,面包生产一直由中世纪的手工技术主导,费时费力。商家在制作面包时或混入明矶作为增白剂,或为了增加面包重量在原料中混入土豆,或干脆缺斤少两。为了应对以上问题,发明家约翰•道格利希在19世纪50年代发明了全自动轻盈面包机,创办了轻盈面包公司,生产成品纯净、大小一致、无需发酵的轻盈面包,成为近代英国面包工业化生产的关键尝试,也是科学家探索无酵母胀发手段的重要成果。

——摘编自朱联璧《19世纪中后期英国面包生产的工业化尝试》

材料三 1937年,麦当劳兄弟在加利福尼亚经营了一家汽车餐厅。1943年,他们转向主要销售用两片面包做成的汉堡包,并对经营方式进行了重大改革,采用自助式用餐,使用纸质餐具,并提供快速服务。这种独特的经营方式大获成功。接着,麦当劳兄弟又开始建立连锁店,并亲自设计了金拱门的招牌。到20世纪80年代初,麦当劳已在全球33个国家和地区建立了6000多家分店。仅1985年一年就发展海外分店597家,平均每15小时就开一家分店。

——摘编自马若寒《克罗克和他的麦当劳餐饮帝国》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出面包在古埃及的功能。(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪中后期英国面包生产工业化尝试的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括麦当劳经营模式的特点及其形成原因。

材料一 1875年,英国人修建的海关花园是在武汉最早兴建的租界公园。此后,租界内公园不断修建,公园中的园林的设计,建筑的风格都具有异国文化特色。民国时期,公园多由市政当局提倡、组织,规划设计、兴建。1928年筹建的中山公园则可视为近代中国城市公园的代表,其修建经费由汉口市公安局从当地的一所游乐园筹集而来。该公园由犯人、乞丐及驻军修建,园内配置中式的亭台楼阁,建有运动场、游泳池、溜冰场、民众教育馆和中山纪念堂等,是“亚洲第一个综合公园”。此后,武汉又陆续兴建了汉口府前公园、武昌蛇山公园等。

——摘编自吴薇《近代中国城市公园建设解析——以武汉为例》

材料二 纽约中央公园是美国城市公园运动的起点。1851年,纽约州议会通过第一个《公园法》,对公园用地的购买、公园建设组织化等进行了规定。1857年,州政府任命十一人组成公园建设委员会,全权负责中央公园建设。该委员会通过竞赛的方式向社会公开召集设计方案。奥姆斯特德等人的“绿色草原”方案最终入选,该方案试图将中央公园打造成“城市之肺”。纽约中央公园植被茂密,从而将城市中的空气污染阻隔在外,人们游览时可以呼吸到质量相对更高的空气。为了帮助人们更好地接触自然,19世纪中央公园中建立了一套车行、人行,骑行分离的交通系统。为了解决庞大的资金需求,州政府还发行“公园债券”预先向公民筹资。

——摘编自许浩《美国城市公园系统的形成与特点》

(1)据材料一并结合所学知识,简析近代武汉城市公园建设演进的趋势及城市公园发展的作用。

(2)据材料一、二并结合所学知识,说明与武汉中山公园相比,近代美国纽约中央公园建设的特点及其成因。

材料 据记载,哥伦布在结束第一次的航海返回西班牙时,玉米被不经意间带回了欧洲,但当时美洲的玉米饮食文化却没有相应地传入欧洲。由于玉米的种收比是小麦的5至20倍,所以16世纪中期,人们开始在威尼斯平原规模种植玉米当作粮食,而不再是观赏作物。到16世纪末人们已用玉米面、小麦粉、还有其他谷类的粉混合烤制面包。玉米从西班牙和意大利两个较早的发源地出发,以扇形阵势向巴尔干地区扩展。从 17 世纪早期,玉米被引种到俄国和周围地区。玉米传开后,欧洲多种作物的轮种开始推行,渐渐取代了传统的冬季休耕的农作制度。18世纪欧洲的小麦价格约等于玉米的两倍,故有学者称,“在十七世纪,尤其是在十八世纪,由于玉米充当农民的主食,小麦就能提供大宗的商品粮”。由于稻米在欧洲栽培很少,故玉米在欧洲慢慢发展为仅次于小麦的第二大粮食作物,这一点不同于亚洲。它与从美洲传入的其他粮食饲料多用途作物马铃薯、甘薯一起,支撑起近代以来特别是工业革命以来欧洲人口的快速增长。

——摘编自张箭《美洲玉米初传欧洲论略》等

(1)结合材料绘制一个有关玉米在欧洲传播的时间轴(要求:用黑色中性笔作图,包含时空等信息)。(2)结合材料和所学知识,分析玉米传播对欧洲的影响。

材料一 1902年,梁启超在日本横滨创办《新民丛报》,刊载了一篇《英国工商业发达史》的译文,首次引入“工业革命”这一概念,此后陆续刊载了一些关于工业革命现象和概念的译述,引起国内关于“工业革命”的讨论。

材料二 20世纪上半期中国部分文献对“工业革命”一词的描述

内容 | 出处 |

至一七六九年……瓦特之蒸汽机关出现……以蒸汽机关运用工业革命。狂飞突进,故有人谓工业革命,肇端于蒸汽机关发明者。 于是工界中人,潜心于发明机器,致新科学于使用,使制造力增速。则物价廉而致富易。 | 周传儒:<工业革命与社会近代问题>(1922) 王家焕:<工业革命与英国政治社会改革述略>(1924) |

马克思说:“社会之物质的生产力发展到一定程度……巨大的上层建筑的全部,便随经济基础的变动或者缓缓的,或者激剧变革了”……工业革命并不是偶然的。他来自劳动工具的改变和其相沿而起的生产方法的改变。 所以十八世纪中叶,生产方法及生产制度的革命——把小的企业联合成为大的企业实为必要。 | 天矞:<机械发明、工业革命与社会革命>(1927) 维禹:《英国工业革命史》(1928) |

工业革命这句话是指机器工业发明以后,一切工业上的生活状态和制度,都起了重大的变化。 | 吻云:《常识辞典》(1931) |

——以上材料均摘编自钱芳华、马陵合《近代文献中“工业革命”一词的考察》

(1)根据材料并结合所学知识,阐述20世纪上半期“工业革命"这一概念在中国传播的历程。(2)根据材料二并结合所学知识,从表4中任选一种“工业革命”的概念进行论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

材料 在近代早期之前, 甜味是人类所罕能享有的滋味。蔗糖在远东或南太平洋开始踏上其普及全球之路。这种高大的禾本科植物,最晚在公元前300年时于印度遭到驯化为作物。一千年后已传至中国、日本、中东。阿拉伯人最早大规模栽种甘蔗。阿拉伯人征服欧洲伊比利亚半岛,随之将甘蔗引进栽种。威尼斯贸易商运用其庞大的商业舰队和海军,加上密布于地中海地区的要塞、贸易站,主宰了中世纪欧洲的糖贸易。葡萄牙人驾着他们适合航海又易操控的商船和轻快多桅小帆船,在距非洲陆地不远的海上发现了圣多美岛(中非西海岸)。蔗糖的生产发生了变革,却也是可怕的变革。非洲人沦为奴隶,被带到这里的甘蔗园工作,它为葡萄牙庄园主和意大利商人带来了丰厚利润。欧洲16世纪的遽然致富,创造了更大一群享受得起这种甜味的人。为满足这新需求,葡萄牙人把甘蔗引进巴西,扩大生产。美洲成为第四个被拉入世界蔗糖市场的大陆。甘蔗是不折不扣的国际性作物,结合了亚洲植物、欧洲资本、非洲劳力、美洲土壤。

——摘编自【美】彭兰史蒂文·托皮克《贸易打造的世界》

(1)根据材料,请在答题卡上的世界地图中用箭头绘制出蔗糖的传播路线。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中世纪威尼斯商人成功主宰欧洲蔗糖贸易的原因、并说明推动甘蔗成为全球性作物的各种因素。

材料一 汉武帝第二次派张骞出使西域,将大量丝绸、工艺品赏赐给西域小国,罗马贵族都以穿上丝绸为贵,丝绸价格甚至高过黄金。丝绸质地轻,经得起冷热气候变化,适合艰苦条件下的长途陆地贩运,更重要的是产生的高价足以抵偿昂贵的运费,甚至付出生命的代价。丝绸之路大规模畅通的时间少,民间零星局部畅通的时间多。唐朝阿拉伯人开辟和掌握的海运一通,就更没必要走陆地的崇山峻岭了。中国官方关注的是朝贡,对外赏赐无度,造成财富流失,国库空虚,而且不主动经营外贸,主要利益为外方所得,对民间贸易却一贯限制甚至禁止,或课以重税,以致民间非走私不能获利。

——摘编自葛剑雄《从“丝绸之路”到“一带一路”》等

材料二 西班牙侵占菲岛的初期,有大量的中国商船从漳州月港涌向马尼拉。据估计,自1571年漳州与马尼拉贸易开始后的30年里,约有630艘中国帆船从漳州港驶往马尼拉。进口到马尼拉的中国商品不胜枚举,令人难以“想象房间里哪一样精致的东西不是来自中国的”。

随之而来的,马尼拉人口从西班牙占领前的2000人猛增到1591年的3.4万人。城市规模扩大、居民点增多,建筑物的质量也得到了改善,马尼拉成为“东方的威尼斯”。马尼拉主教贝纳维得斯于1603年7月5日写道:国王陛下准许菲岛从美洲载回的价值50万西元的船货中,真正属于马尼拉市民的不超过15万西元,其余的都是秘鲁或墨西哥商人的。

——摘编自李德霞《16—17世纪中拉海上丝绸之路的形成与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代丝绸之路发展的有利和不利因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中拉海上丝绸之路产生的影响。

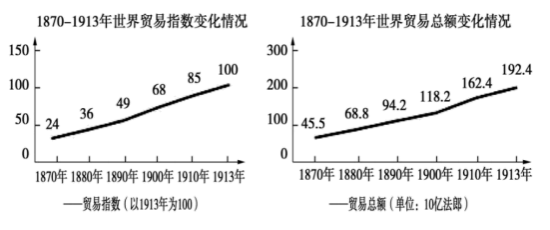

材料一 1870~1913世界贸易指数和贸易总额变化情况

——摘编自刘宗绪主编《世界近代史》等

材料二 1914~1945年可以描述为世界经济解体和世界贸易下降的时期。1932年,世界输出额的美元价值猛跌到1929年水平的三分之一,出口数量则跌到1913年的水平……1948年以后,世界贸易增长得非常迅速。世界输出额从1948年的540亿美元增加到1963年的1400亿美元以上,在1950~1960年十年中,世界输出额的增长率每年约为6%。

——摘编自(美)哈勃勒《从历史角度看世界经济一体化与增长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析世界贸易增长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明1914~1945年世界贸易下降和1948年以后贸易增长迅速的原因。