材料一 1657年,荷兰人把少量中国红茶转运英国,茶叶首次登陆英伦。1668年,东印度公司抢先在政府注册,获得运茶进入英国的特许。1762年,东印度公司仓库中的茶叶存货就有400万磅。1766年,整个英国的茶叶销售金额是125万英镑,每磅茶叶平均售价约5先令,这个价格可以说几乎是每个英国人的钱包都负担得起,饮茶逐渐成为人们的习惯,茶叶的大众消费时代到来了。

——摘编自郭卫东《丝绸、茶叶、棉花:中国外贸商品的历史性易代—兼论丝绸之路衰落与变迁的内在原因》

材料二 在鸦片战争前的1817年至1833年17年里,中国的茶叶对英国出口货值占出口总值的比例,除个别年份外,一般都在50%以上。1833年,随着英国东印度公司对华贸易垄断权的结束,在英印政府和民间资本的大力支持和积极参与下,印度茶叶种植事业得以迅速发展。到19世纪70年代中期,印度茶叶生产所需要的各种机器被发明和推广,茶叶生产实现了机械化。在英国茶叶市场上,印度茶叶在1875年取得对华茶叶贸易竞争优势。随着世界性茶叶市场的形成,产生了由国际社会必要劳动时间和国际茶叶市场的供求关系所决定的国际茶叶价格,这种茶叶贸易方式的根本变化,有人称之为“茶叶革命”。同时,在中国有识之士的推动下,农学会派人到印度学习制茶技术,还开始了机器制茶的推广。

——摘编自林齐模《近代中国茶叶国际贸易的衰减—以对英国出口为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17世纪以来英国大众茶叶消费时代到来的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代对英茶叶贸易竞争优势被印度取代的原因,指出19世纪70年代后茶叶国际贸易格局变化带来的影响。

材料一 茶业起源于巴蜀地区,“自秦人取蜀而后,始有茗饮之事”,茶业开始向长江中下游传播。汉魏六朝到唐初、茶业持续缓慢发展。唐朝,茶业生产空前发展,贸易日趋活跃,饮茶蔚然成风,茶学与茶文化形成,茶法初步建立起来。两宋,以北苑贡茶为代表的团饼茶制作技术和品饮艺术臻于极致,茶法体制与茶马贸易制度趋于成熟,茶业经济在国计民生中处于注目的地位,元明,制茶技术和茶业品类得到很大进步,传统茶文化也跃上了一个新的境界,清代,很多地区开辟了新的茶园,设立茶厂,雇工经营的手工作坊日益增多,茶法和茶马互市也继承了明制而有所改进,茶业大量向海外输出,在19世纪20年代,茶叶之输出占中国出口贸易总额的四分之三,西方销纳茶量约7万英镑,亦悉数购自中国。

——摘编自郭盂良《中国茶史》

材料二 鸦片战争后,随着中外贸易的发展,市场需求激增,运输成本的降低,上海、福州、汉口逐步成为中国三大茶叶出口集散地,出口量进一步增长。1843年为17727750磅,到1860年增加到121388100磅。但从19世纪70年代起,中国的茶叶出口贸易在受到了印度的激烈打击,中国茶叶出口渐趋衰退,“过去的10年中,由于印度和日本茶叶的竞争,中国茶的地位已经大有改变。15年前中国垄断着茶叶的生产,但是印度阿萨姆的茶叶种植正在萌芽时期,但是由于种植经验的增长以及在制茶方面采用了机器,印度茶叶种植逐年扩大,而现在茶叶输出增加之速度,已经严重地威胁了中国的前途”1877年中国出口茶叶市190万担,1889至1896年之前,总额进退于170万、180担之间,1897年至1916年减至140、150万担,而1918年,则更惨跌落至40万担。

——摘编自闻云峰《近代中国茶叶对外贸易的经济效益的综合分析》

(1)根据材料一,归纳中国古代中国茶业发展的特点。(2)根据材料二,指出近代中国茶叶贸易的变化,并结合所学知识说明产生变化的原因。

材料一 15世纪以来,城市贵族和富裕的商业资产阶级乐于将自己的子女送至大学和各类专门的学校。16世纪末,威尼斯成年男性的识字率提升到33%,成年女性的识字率约为13%。印刷书籍不仅成功颠覆了中世纪手抄书制作烦琐、流通缓慢、价格昂贵的“奢侈品”印象,更以其多样的装帧设计、丰富的内容题材、低廉的价格和快速的流通渠道,满足了社会不同阶层对书籍消费的需求。除了针对专业人士,如教士、律师、人文主义学者等出版的大开本、装饰华丽的职业用书之外,这一时期的意大利也开始流行小开本、对页、便携的通倍读物和方言书籍。购买和收藏书籍成为意大利人民文化消费活动的一大亮点。

——摘编自尚洁《文艺复兴时期意大利的文化消费》

材料二 17世纪末,英国报纸行业发生巨变,非官方的报纸《邮政男孩》和《邮政人》出版,占据了英国社会市场。到18世纪时,报纸行业已经颇具规模。1702年,英国第一份国家性质的报纸《每日新闻》诞生,随后各种全国性报纸纷纷出现。18世纪中期,伦敦许多报纸发行量已超万份,比如服务于工人阶级的《手工艺人报》。这些报纸除了向特殊人群提供专门信息外,还大量刊登政治新闻,是民众了解国内外政情的重要媒介。报纸也成为当时阐释社会活动之思想的重要平台。

——摘编自贺添奕《试论17〜18世纪英国民众阅读》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析15〜16世纪意大利盛行购买和收藏书籍之风的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳17世纪末以来英国报刊业发展的特点及历史作用。

材料 建国初期,各种传染疾病肆虐,卫生防疫条件落后。面对恶劣的卫生状况和经济形势,1949年,中央宣布成立卫生部;次年,卫生部召开了第一次全国卫生会议,会上专门论述了“团结和改造中西医”的问题,一直以来轻视排斥中医的现象仍未得到解决。1954年10月,《人民日报》发表了题为《贯彻对待中医的正确政策的社论》,为中医的发展指明了方向;同年,卫生部设立中医司。随后,各省(自治区)地(市)级卫生部门先后设立了中医处、中医科,承担中医医疗预防、中西医结合诊疗等职责;到1958年,中央发布了《中医师暂行条例》和《中医诊所管理暂行条例》等一系列法令法规;1960年间,中医医院数量增加到330所,中医学徒达8万多人;中央在各地组织大批中医工作者整理、总结、研究古典医籍和老中医的经验;并成立了中国药材公司,统一经营中药材。

——摘编自中央文献编辑室《新中国成立初期中国共产党发展中医事业述论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期中医事业发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国成立初期中医事业发展的意义。

材料一 哥伦布探险队1492年起航之前,不仅是美洲大陆不为外界所知,中国和欧洲相互之间也了解甚少。然而,一个世纪之后,整个世界约面貌发生了巨大改变:西班牙的大型帆船航行到了中国的港口,带来了非洲人在南美采集的银矿;西班牙的商人们则从墨西哥的中间商那边买到了中国的丝绸;而寻找消遣方式的有钱人,纷纷点燃从美洲进口的烟叶。烟草、马铃薯、火鸡从美洲传到欧洲,欧洲人则带着小麦、马匹和麻疹来到美洲。除了白银,欧洲人从美洲带来的农作物(土豆、番薯和玉米),在中国社会的发展方面起到了关键性的作用。

——摘编自新闻晚报《“哥伦布大交换”如何改变地球》

材料二 关于人口移动,有理论认为,从移民动机看,可以分为自愿性移民和被迫性移民。自愿性移民大致为不同程度地基于主观愿望而奔赴他地者:或为躲避专制迫害;或为改善自身的物质境况,谋求致富和发展的机遇。被迫性移民则是违背移民主观愿望在外力胁迫下的人口移动。

——摘编自网络材料

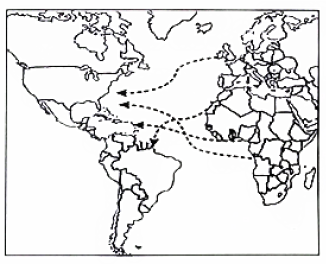

材料三 15-18世纪大西洋沿岸洲际人口移动主要路线示意图

(1)据材料一并结合所学,指出“哥伦布大交换”的主要内容。

(2)据材料一并结合所学,简要说明“哥伦布大交换”对中国的积极影响。

(3)据材料二,指出人口移动的两种方式。任选其中一种方式,结合所学,说明材料三中大西洋沿岸洲际人口移动的情况并分析其影响。

材料一 唐朝继承发展了历代粮食问题的思想和制度。前期沿用均田制并鼓励开荒,大部分皇帝都能做到“省徭赋,不夺其时”,建立太仓、常平仓等仓廪体系和相应的机构、法规,同时完善灾害救济和扶助。755年,户数由唐初200万增至近900万,扩大了兵源、劳役和税收来源。粮食价格长期稳定在较低水平。

——摘编自李维才《唐代粮食问题研究》

材料二 近代中国是世界粮食进口大国。1871年-1873年,中国进口大米41.6万公担(1公担=100公斤),到1909年-1911年,进口大米猛增至373.2公担,增加约8倍。上海是主要粮食进口地区。上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0.012万公担上升到1922年的98.08万公担。面粉进口则由1864年的0.63万公担增至1900年16.91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸,自1912年至1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——据汪德平《近代中国粮食国际贸易研究》

材料三 中国政府历来重视粮食问题。“十三五”期间,中国严守18亿亩耕地红线,加大粮食生产的政策支持力度,持续加强农业与科技融合,中国农作物耕种收综合机械化率超过70%农业科技进步贡献率达到59.2%,主要农作物自主选育品种升至95%,稳稳的做到了“中国粮用中国种”。“十三五”期间,中国粮食产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上。用全球9%的耕地满足了占全球近20%人口的粮食需求。

——摘篇自年海峰《1.3万亿斤以上“中国饭碗”稳稳的》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝粮食政策的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国成为粮食进口大国的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述“十三五”期间中国提高粮食产量的措施及意义。

材料一 中国早在夏朝就建立了粮食仓储制度,并且成为当时一项重要的财政制度。在粮食储备设施方面,从周朝开始历代王朝建设了中央粮食储备的基础设施。同时,也注重地方粮仓的建设。粮食储备分为官办储备和民办储备两种类型。其中官办储备主要采用常平仓、惠民仓、广惠仓等仓库进行储备;民办储备一般采用义仓、社仓、预备仓等仓库进行储备。为了加强对粮食储备的管理,国家制定了粮食储备管理条例和制度,如西汉的粮食会计簿册和秦代的仓律。古代粮食储备发挥着平抑粮价,调控市场;赈灾备荒,安民固本:供养军队,备战应战3方面的作用。

——摘编白费佐兰《中国粮食储备制度的历史变迁和发展趋势》

材料二 北洋政府时期的粮食安全与粮食储备制度是我国历史上较为混乱的时期,这一时期的粮食安全问题尤为突出。为躲避战乱,农民外逃,土地荒废,粮食产量锐减,粮食仓储日益萎缩,仓政废驰,粮价飞涨。据赈务委员会1930年的调查显示“各地仓舍幸完储谷未散者,百不获一”,曾享有“湖广熟,天下足”美誉的湖南甚至出现了“所有仓廒,数年不加修理,大率被毁”的惨状。1978年以来,我国农业获得了迅速发展,到2014年,我国粮食产量已实现“十一连增”。随着粮食产量的增长,我国粮食安全问题的主要矛盾也由过去的粮食产量低、供应量不足,逐渐转变为在确保粮食产量和供应量的同时,通过提高国内粮食生产能力和适度进口,在满足人民群众对粮食数量要求的同时满足对粮食质量和安全的要求,形成了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的新时期粮食安全战略。

——摘编自金梅《粮食安全与粮食储备制度的发展演变》

(1)根据材料一概括中国古代粮食储备制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北洋政府时期粮食安全问题出现的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析1978年以来粮食安全战略的意义。

材料一 英国传统能源依赖木材。15、16世纪以来,英国人口增长迅速,传统手工业如啤酒业、煮盐业、玻璃制造业、造船业等迅速发展,而且都以木柴作为生产燃料,木柴短缺危机日益加剧。16世纪下半期开始,英国能源逐渐转型。到17世纪中期,英国的城镇基本上都开始使用煤炭作为主要生活燃料。到18世纪上半叶,煤炭已经取代柴薪,成为英国制造业所使用的主要能源。到了19世纪,英国已经基本完成了从柴薪到煤炭的能源结构转型,正式步入化石燃料时代。这比欧洲其他国家早了将近150年。凭借储量丰富的煤炭和铁矿,英国海军迅速发展壮大,到1899年拥有各类舰艇472艘,总吨位达到约126.6万吨,大大提升了英国的综合国力。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

材料二 美国是第二次能源转型的引领者。1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者。但在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%。随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源。到1950年左右,石油在美国能源消费结构中的比重首次超过煤炭,成为主导能源。

——摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察》

材料三 20世纪70年代的两次石油危机和国际社会对气候变化问题的关注是第三次能源转型的两大背景。进入21世纪,第三次能源转型在国际社会中掀起浪潮。中国作为世界第二大经济体,在应对气候变化与能源转型领域正迎头赶上。2017年,中国“水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一,成为全球非化石能源发展的引领者”。

——摘编自吴磊、詹红兵《国际能源转型与中国能源革命》

(1)根据材料一,概括近代英国能源转型的特点,并结合材料和所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国引领第二次能源转型的原因。

(3)当今世界正处于第三次能源转型时期。综合以上材料,谈谈中国应该走怎样的能源发展之路。

材料一 中国的织绢技术在魏晋南北朝时传入新疆,然后传到波斯和罗马帝国,我国的切脉术和一些重要医书传到中亚和西亚,影响了阿拉伯医学,唐朝时,陶瓷器成为丝绸之路上重要的输出物产。其后,造纸术、火药、印刷术也在这一时期通过丝绸之路对外传播。中原各种科学技术、动植物物种以及先进的礼俗文化也传入西域诸地。

南北朝至隋唐,佛教通过丝绸之路传入天山以南及河西走廊一带传教,已经盛极一时,修寺凿窟成风,其后,景教、摩尼教、伊斯兰教也经过丝绸之路传入中原,进入隋唐时期,中国丝绸在花纹、图案方面的西域文化色彩浓厚,花纹结构上显然不是汉族风格、大约是波斯文化影响的产物,西域绘画系技法的传入,也促使中国绘画进入一个新时期,唐朝人将康国出产的马引进唐朝,以此作为繁殖唐朝战马的种马,使唐代在与游牧民族战争中获胜,此外,通过丝绸之路大规模引入外来动植物及各种游牧民族的体育活动或节日项目。

——摘编自贺茹、朱宏斌、刘英英《唐代丝绸之路中外文化交流的特点》

材料二 欧洲人不但自己大发其财,同时,一手塑造了整个新世界的风貌与历史。……看不见的病毒以外、另一批因哥伦布航行引发的生物大交换是肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是这个大交换的结果,从人类观点视之也是正负参半,时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然进行。

——摘自【美】艾弗瑞·克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

(1)根据材料一及所学知识,概括魏晋至隋唐时期丝绸之路上中外文化交流的双向性特点。

(2)根据材料二及所学知识,概括“哥伦布大交换”带来的影响。

材料一 随着法律建设的长足发展,唐代医疗卫生管理呈现出制度化和规范化的趋势。唐高宗显庆年间“征天下郡县所出药物”,形成了国家权威性药典《新修本草》,规范了地道药材的供应,《唐律疏议》还规定“诸医违方诈疗病,而取财物者,以盗论”,“诸以毒药药人及卖者,绞”。唐代的统治者对于工匠、奴婢和囚徒的医疗卫生管理作了严格规定,“诸如丁匠、防人、官婢等底层民众,在服役或奴婢属官等情形下,若有疾病,主管之人应当送其就医,否则对主管之人处以‘笞四十’的处罚”。《医疾令》也规定“诸医针师,医监、医正量其所能,有病之处,遣为医疗”,中央与地方相配合,开展日常工作,进行州境巡疗,储备药材。

——摘编自王翔《唐代医药卫生法制中的人文关怀》

材料二 宋代诏令对骗取钱财、陷害生命的不法行医活动予以严令禁止,从最初的教化逐步过渡到“以故杀伤论”的有明确量刑标准的严惩。宋太祖乾德元年(963年)诏令“民有疾而亲属遗去者罪之”,宋真宗大中祥符二年(1009年),“初置养病院”,特别实行“安济法”,以确保医疗效果。仁宗庆历四年(1044年),除京师设立太医局外,宋廷又在地方设立了相应的医学教育机构,由各地的医学博士负责当地医学生的教习,这是地方医学机构的雏形。神宗熙宁九年(1076年),宋廷在京师设立了“熟药所”,掌控药材的采买、成药的制作和销售,“制药有官,监造有官,监门又有官,药成……出售则又各有监官”。

——摘编自胡玉《宋代面向民间推广医药的有效尝试》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐代政府的人文关怀在医药卫生法制中的表现,并分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括宋代政府向民间推广医药的举措,并谈谈你对唐宋医药卫生管理的看法。