材料一 进入19世纪后,随着生产的日益专业化,大量原来由家庭主妇自己制作衣帽鞋袜等生活必需品转为依靠市场供应。同时,走街串巷的货郎日渐消失,原来盛行的集市贸易和地方市场也衰落了。为满足增长中的城市市场的需要,欧美许多国家都出现了百货商场。在这类商店中从食品、生活用品到文化用品,一应俱全,商品明码实价,从而避免了讨价还价的麻烦。许多商场不仅雇用穿着体面的女服务员,热情周到地提供顾客服务,还通过别具匠心的布置,营造出一种奇特而令人兴奋的环境,使购物成为一种诱人的活动。

——摘编自王章辉《工业化历程》等

材料二 1917年,粤籍华侨马应彪向海外华商招股,在上海创办了先施百货公司。先施公司打破传统的经营方式,运用大量的玻璃橱柜将商品与顾客直接见面,并利用电台和沪上各大报刊大力宣传。先施公司还首次在旧中国商界实行商品“不二价”,将商品价格定在合理公平的尺度上,做到既要赚钱又不欺蒙顾客。商场除经营百货外,还在屋顶平台上开设有大型游乐场,吸引了大批游客光临消费。先施公司不仅建立了一套完善的考核制度,还招聘女售货员,实行男女同工同酬,引发人们竞相报考。面对市场上的激烈竞争,先施公司穗扎稳打,步步为营,马应彪本人也以德高望重的长者身份获得商界的尊重。

——摘编自周庆才《旧中国最早的百货公司》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析百货商场兴起的主要背景。(2)根据材料二,概括民国时期上海先施百货公司的经营特点。

(3)根据材料,简析近代中外百货公司在社会经济发展中的共同作用。

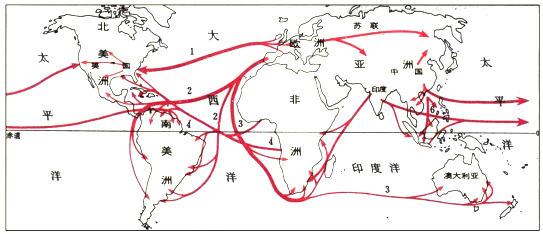

仔细观察地图中1、2、3、4序号代表的人口迁移路线,概括指出16世纪到20世纪序号路线人口的主要迁移方向,结合所学分析导致这种人口迁移的原因。

③适应了国民经济调整的需要 ④密切了内地与香港地区联系

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |

材料 与马铃薯初相识的很长一段时间(近150年),欧洲人都对它抱着疑虑和鄙视的态度,更多只是作为观赏植物或药物种植。爱尔兰算是例外,一个重要原因是,再没有其他任何植物能在这么狭小的一块耕地之上,喂养如此众多的底层贫穷的爱尔兰人。

18世纪以来,由于人口扩张,工业化吸引越来越多人口进入城市,马铃薯在英格兰农工阶级的日用饮食地位愈显重要。相比之下,欧陆农民对马铃薯的态度似乎较为迟疑,法兰西人、日耳曼人在英格兰人之后,也开始从事它的栽种。法国药剂师巴曼提耶对马铃薯进行深入研究和推广,路易十六及其王后也采取积极举措进行宣传。普鲁士腓特烈大帝为此颁布了血腥的“马铃薯种植法令”。尤其是每逢饥荒过后,马铃薯的生产就冲刺上扬。到19世纪初,马铃薯早已成为欧洲人民不可或缺的粮食了。此时,东欧的斯拉夫民族也衷心接纳了这个植物。

概括16-19世纪马铃薯在欧洲传播过程中体现的变化。结合材料与所学,分析马铃薯得以在欧洲传播的原因。

①罗马帝国统治时的扩建 ②城市工商业的发展 ③城市取得了一些自治权 ④德意志国家的统一

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

材料一 马铃薯起源于南美洲安弟斯山,迄今已有7000年的栽培史。16世纪30年代,西班牙殖民者“发现”了马铃薯,50年代他们将薯块传入西欧,70年代初开始在西欧零星种植。17世纪上半叶,英国入侵爱尔兰,而马铃薯却在地下安然熬过了战火,爱尔兰遂成为以马铃薯为主食之一的第一个欧洲国家。爱尔兰农民在印第安人马铃薯田垄农业的基础上发展起了新的马铃薯栽培模式。18世纪因各种原因引起的灾荒和饥馑促使土豆在欧陆国家作为救荒作物大大普及。法国医生和药师帕门梯耶尔从18世纪60年代起,就致力于马铃薯的推广和普及,于1774年出版了《马铃薯的化学检测》一书,法国的马铃薯种植和食用有了很大发展。19世纪上半叶的尼古拉一世劝农种植马铃薯,于是土豆在俄国渐渐推广开。最终,马铃薯逐渐成为在欧洲大部分地区的主要食物。

——摘编自张箭《马铃薯的主粮化进程——它在世界上的发展与传播》等

材料二 马铃薯的产量高低和品质好坏在种薯,而种薯的培育靠科技;马铃薯深加工程度和马铃薯产业链的延伸也在很大程度上取决于马铃薯产品研制水平。以美国为例,各种食品研究机构和马铃薯加工厂商,对马铃薯食品的口味和脂肪含量的最佳配比进行实验,在保证美味的同时减少脂肪含量,研制出很多顺应人们健康饮食的马铃薯食品,推动了马铃薯的深加工。

——摘编自楚雪《从“洋芋”到“土豆”的文化——马铃薯跨文化传播现象研究》

(1)根据材料一并结合所学内容,概括说明马铃薯逐渐成为欧洲大部分地区主要食物的原因。(2)根据材料一、二并结合所学内容,简述对马铃薯传播与发展的认识。

材料一

材料二

材料三 1941年《大西洋宪章》宣布的八点原则中包括:他们(英美)希望将努力使未来世界的所有国家无论大小、战胜国或战败国,都享有在平等的条件下进行贸易并获得它们经济繁荣所需要的原料,同时对它们现有的义务给予应有的尊重。

从1942年到战争结束时,美国共计向38个国家提供了租借援助,这些国家都不同程度地承担“按无歧视原则开放国内市场、实行多变自由贸易”的条约义务。

1944年44个反法西斯联盟成员国召开了布雷顿森林会议、1947年美国借助关贸总协定草案,为实现以多边互惠性最惠国待遇为核心的国际贸易自由化奠定了基础。

——金卫星《二战期间美国筹建战后世界多变自由贸易体系的历程》

(3)结合材料三,分析二战后世界多边自由贸易体系建立的原因。

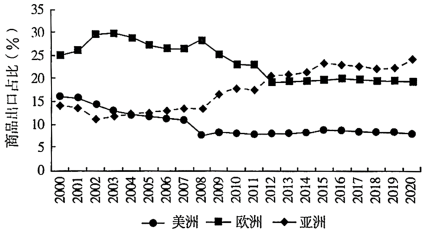

2000-2020年间美洲、欧洲和亚洲商品出口占比发展趋势

数据来源:世界银行数据库

(4)结合所学知识,对上图中的信息作出相关分析。材料一 明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的粮食作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植;或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田。……因为土地使用的方式改变,边缘土地的植被改变,也严重改变了地貌与生态。

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 马铃薯传入 英国后,很长一段时间种植几乎处于停滞状态……据说英国海军上将沃尔特赖亲自种植的马铃薯成熟后曾邀请友人一起品尝用马铃薯制作的菜品,令他尴尬的是,面对沃尔特赖精心准备的马铃薯菜肴,众人纷纷表示难以下咽……英国人认为马铃薯是对小麦面包营造的传统食物文明的破坏。直到1794年,英伦诸岛小麦歉收,面包价格暴涨,食品短缺引发社会骚乱,此时对于要不要吃马铃薯,英国社会展开了一场大辩论,在当时颇具声望的农学家阿瑟扬也宣称:马铃薯是“丰富之根”,可以保证英格兰人免受饥饿,阿瑟扬之所以提出这样的论调,是因为他看到了爱尔兰人从马铃薯种植中得到的实惠。

——摘编自《马铃薯的世界传播之旅》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明代起广泛种植玉米、甘薯的原因,简析其对明清社会带来的积极和消极影响。(2)依据材料二概括马铃薯在英国推广的不同阶段的变化,并分析其原因。

材料一 16世纪以后,中国茶传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。茶叶贸易多数是由政府控制的商队或公司进行的,因此政府的财政收入大幅增加。荷兰的阿姆斯特丹、英国的伦敦、俄罗斯的恰克图等都通过茶叶贸易得到了快速发展。俄国上流社会把中国的茶具作为最珍贵的室内摆设,中俄之间形成了著名的“万里茶道”。英国茶会上用中国茶和中国的茶具来招待客人成为主人炫耀的方式。荷兰许多富裕家庭都设有专门的“茶室”。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在英国形成了“下午茶”。茶馆成为“十八世纪早期伟大文学、音乐和艺术家……碰面和交换意见”的重要场所。与此同时,茶馆也是社会下层人士休闲放松之地。

——摘编自统编高中历史选择性必修3《商路、贸易与文化交流》

材料二 19世纪40年代以前,中国茶叶一直在世界茶叶贸易中独占鳌头。1835年,英国人罗伯特·福瑞首次将中国茶盗取到印度,此后印度茶园面积不断扩大。……1872年,杰克逊制成第一台揉茶机;1877年,维尔·大卫发明了焙炒机;19世纪末,印度实现制茶各个环节的机械化。……另外,英国规定进口印度茶是零关税,而进口中国茶需缴纳35%的关税。1889年,输入英国的印度茶首次超过中国茶。

——摘编自周重林、太俊林《茶叶战争》

(1)依据材料一,简述中国茶的传播对欧洲的影响。(2)依据材料二,结合所学,指出19世纪以来茶叶贸易的变化并分析原因。

材料一 在中国人为了获得更多的耕地以增加生产,而作大规模迁移的形势下,玉米、番薯和马铃薯等美洲作物适逢其时地来到了中国。18世纪初玉米已传播到全国大多数省份。它在传入中国后,有“种一收千,其利甚大”的记载。甘薯“亩可得数千斤,胜种五谷几倍”在较为贫瘠的山坡地、新垦地可以种植,中国人采用美洲的粮食作物,显而易见的原因是因为原产稻、粟、麦等粮食的不足;而美洲粮食作物在进入18世纪之后的快速推广,也正是因为中国人口的成倍增长。

材料二 大体来说,玉米的传播,首先在西南地区,尔后在长江中游以及汉水流域逐渐向北方地区推广;甘薯则首先在岭南和东南地区种植,然后经江浙地区向华北地区和长江中游山区推广;马铃薯的传播情况与甘薯基本相同。这种传播的途径,与当时的移民路向大体一致。这些粮食作物,被带到大河中上游的山地,成了定居于此的人们的主要粮食作物。然而,人口稠密、生产 发达的地区,虽然引入美洲作物比较积极,玉米、甘薯等粮食也改变了人们的饮食结构,但从总体上说,他们始终处于补充地位。

——均摘编自《中华文明史》

(1)据材料一,概括美洲粮食作物在中国传播的主要原因。(2)据材料二并结合所学知识,分析美洲粮食作物在中国传播带来的影响。

(3)据材料一、二,概括指出美洲粮食作物在中国传播的特点。