材料一 明代中叶,西方传教士通过澳门进入中国内地。他们以传播欧洲科学文化为手段,导引信徒向慕欧洲文明和生活方式。他们介绍的西方科学主要集中在天文数学方面,介绍的并非西方科学的最新成就,但许多科学著作通过编译得以在中国流传,中国有了可供吸取的新的知识来源。

西方传教士为了适应、了解中国社会,开始钻研中国的经典。中国古代的主要经典和儒家学说,经意大利和法国人的介绍、研究,先后有了拉丁文和法文等译本,在欧洲知识界和上层社会中流传。1671年法文本的中医著作《中国脉经》出版。1735年第一步系统介绍中国的历史、现状和科学的《中华帝国史》四册在巴黎刊印。中国的工艺品、园林、瓷器、绘画、丝绸和茶叶等也得到欧洲人的景仰。在启蒙运动中,中国的优秀文化曾给莱布尼兹、伏尔泰的哲学和魁奈、杜尔哥的重农派学说提供了丰富的养料。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二 不能过分夸大明清之际西学东传的规模与效应。原因之一,是西学知识、无论是科技还是艺术,只囿于宫廷和极个别士人,没能真正走入中国社会,更不要说被纳入科举,跻身主流文化;原因之二,是中国人以一种非常务实的态度选择性地接受西学,主要是选择一些能够满足农业社会需求的内容,而这部分内容并不多。

——摘编自张国刚、吴莉苇《中西文化关系史》第二版

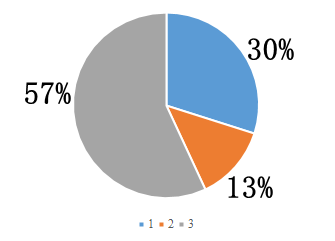

1584-1790年间传教士翻译成中文的西方书籍类别

1.自然科学(数学、天文、生物、医学等) 2.人文学科(地理、语言文字、哲学、教育等) 3.宗教

(1)依据材料一和材料二并结合所学,分析16-18世纪中西文化交流的历史背景。

(2)依据材料并结合所学,分析明清时期中西文化交流的影响。

材料一 中华文化由于其地域性和兼容性而具有顽强生命力。中华文化的源远流长一方面是由于我相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文明的冲击较少,即使有入主中原的少数民族,也由于中华文化的先进性而快速被吸收同化。同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的抗冲击能力。另一方面由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化的交往中,可以汲取其优秀部分为己所用,大大强化了我国文化的优势,弥补了不足,促进我国文化发展居于领先地位。

——余春华《浅论中华文化传承的特征》

材料二 18世纪的欧洲被称之为“中国的欧洲”,欧洲的思想精英尤其是启蒙思想家通过文字认识中国文化。16世纪下半叶,欧洲陆续出现葡萄牙人的《中国报道》等记述中国的著述,种类繁多,如《中国新地图集》《中国哲学家孔子》《中国植物》《中医津要》《中国礼仪论》等。他们还将儒家的“四书”译为西文出版,既为欧洲“汉学”的兴起打下了基础,亦促成欧洲社会“中国热”风潮出现。

——马建春《海上丝绸之路的历史贡献》

(1)根据材料一,概括中华文化能保持长久延续性的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析16-18世纪欧洲“中国热”出现的背景。

材料 时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。

下面所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”“早期殖民扩张”“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”“资产阶级革命”“资本主义制度的确立”“资本主义扩展”

——摘编自李秦苏《侧谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

结合以上材料信息,自拟论题,并结合所学世界史知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

材料一 汉立国之初,匈奴凭借兵强马壮,多次南侵扰边,给西汉造成严重威胁。为了宁边固界,刘邦采纳大臣建议,与匈奴“和亲”。惠帝、文帝、景帝承袭前制,继续推行与匈奴“和亲”政策,使汉匈休战得以维持60余年。李唐王朝带有鲜卑族血统,“夷夏之别”的观念相对淡薄,与少数民族政权“和亲”多数较为主动而开放。“和亲”多出于建立友好互信、发展双边关系的需要,拓土开疆为主要目的。寰宇四邻、目及四海,可谓“四面出击”,涉及吐谷浑、突厥、吐蕃等九个少数民族,最远伸及中亚锡尔河中游的宁远国,和亲规模远超前代。

——摘编自唐建兵《汉唐“和亲”政策之比较》

材料二 清代的满蒙联姻是五代以后次数最多、范围最广的和亲。满蒙联姻从一开始即有一个明确目的:与对方结成政治性联盟,进而将蒙古造成一支清朝在政治斗争中可以直接借助的力量。早在努尔哈赤时代,努尔哈赤曾先后数次与科尔沁和喀尔喀五部贝勒举行盟誓,反复重申要“相与盟好,合谋并力”对付明王朝及察哈尔。入关以后,满洲贵族和蒙古王公之间更是形成了一种具有特殊君臣身份的政治结盟关系,蒙古王公地位的升降,爵号的封削,联姻关系是连续发展还是就此中止等等,无一不以王公额附对清廷效忠的程度为转移。

——崔明德、林恩显《论中国古代和亲的类型、特点及其它》

(1)阅读材料一,指出唐初“和亲”与汉初“和亲”的异同。结合唐代的背景,说明差异的原因。

(2)阅读材料二,结合所学,分析清朝为何重视满蒙联姻。

材料一 (宋代)福州是地处闽江下游的沿海城市,又是福建路治所在地,所以闽江上中游流域之手工业品、土特产,源源不断地顺江而下,汇集至福州市,投入市场进行销售,有的转销至福建路各县,有的则贩卖到国内各路,还有巨额商品则船运舶载,远涉重洋,输送到海外各国出卖,与世界各国互易有无。从福州出口输出的商品东至日本,东北至高丽,东南海道可达东南亚、南洋群岛以及阿拉伯各国,例如荔枝干就是畅销国内外的商品。“荔枝制成干果以后,水浮陆转,以入京师(汴京);外至北戎西夏,其东南舟行,新罗、日本、琉球、大食之属,莫不爱好。故商人贩益远,而乡人种益多,一岁之出,不知几千万亿。”

材料二 宋代福州城市规模宏伟,是有其雄厚的经济背景。它以全省农业、手工业、商业经济的发展以及开展对外贸易为前提。宋代,福建农业比以往有着明显的发展,不论从农田面积扩大或水利兴修、耕作技术进步各方面都有所表征。值得注意的是梯田和围垦田的开拓。福建具有山海优势,早在宋代,随着人口增加以及农耕技术的进步,开山造田和围滩种植的成绩就已卓著。所谓“田尽而地,地尽而山,虽土浅水束,山岚蔽日;而人力所致,雨露所滋,不无少获”。

根据材料一、二,概括宋代福州经济发展的原因。

材料一 巴黎大学是欧洲最古老的大学之一,中世纪时期,巴黎大学以神学院最具影响。1793年资产阶级议会通过《公共教育组织法》,规定关闭和取消现存的中世纪传统的大学,建立各种专科学校,以培养专门技术人才为目标,来推动法国工业化进程,巴黎大学受到冲击而撤销。普法战争失败后,法兰西第三共和国建立,深刻反思,学习德国对高等教育进行改革,1896年法国颁布《国立大学组织法》,重建巴黎大学,有文学院、法学院、医学院、药学院和理学院,科学研究在大学获得应有的地位,其中巴黎大学汇聚了大批杰出的教授学者,所有的研究领域均采取科学方法。

材料二 巴黎大学著名校友表

| 狄德罗 | 法国启蒙思想家、唯物主义哲学家、作家、百科全书派代表人物。 |

| 居里夫妇 | 法国物理学者,1903获诺贝尔物理奖。居里夫人1911获诺贝尔化学奖,发现放射性元素钋和镭。 |

| 居里女儿夫妇 | 法国物理学者,1935获诺贝尔化学奖,1948领导建立法国第一个核反应堆。 |

| 钱三强 | 中国原子能科学事业的创始人,中国“两弹一星”元勋,中国科学院院士。 |

(2)依据材料概括1896年法国重建巴黎大学的原因。并指出巴黎大学为法国和人类社会的发展和进步做出了哪些贡献。

材料 伴随着社会主义市场经济的初步确立,20世纪90年代中期迎来了第一波“国学热”。社会转型需要一种与革命时代不同的意识形态,由此促进的文化转型,构成了现代文化景观的大背景。踏入21世纪以来,全方位的国学热四面兴起并持续升温,其中媒体的参与固然起了很大作用,而来自民间的对传统文化的热情和需求扮演了主要的推动力量。目前的国学热兴起的原因,在于中国现代化进程快速和成功的发展,及其所引致的国民文化心理的改变。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

根据材料并结合所学知识,对“现代国学热”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料一 从生产力角度看,春秋战国时期社会的最大变化是由青铜器时代进入铁器时代,牛耕的普遍应用使得统治者更加注重农业生产,铁制农具的使用也使得生产力大幅提升;同时,因为奴隶社会的没落,社会结构发生了很大的变化,体现为教育由原来的奴隶主贵族专门享有变为平民大众都可以参与,这种变化促进了文化发展的空前灿烂,历史上称这一时期的文化繁荣景象为“百家争鸣”。百家争鸣为中华文明形成和发展打下了最为丰富和影响最大的思想基础,影响着后世几千年,甚至可以说是整个中华文明的骨架,因此有着重要的历史意义和价值。

——摘编自谭苏的《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二 古代中国的大一统理念和夏夷之辨思想,不仅体现在意识形态层面,而且是依靠一系列制度进行支撑的……秦统一六国后,中国多民族统一国家发展进入崭新时期,“春秋时代华夷杂处之局,逐渐消融,而成‘车同轨,书同文,行同伦’之社会”。

——摘编自张健、万钰莹的《中国古代统一多民族国家的一体化机制分析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的背景,并分析其出现的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝践行“大一统”的举措。

1900年,马应彪吸纳12位股东共计2.5万元,在香港创立先施百货公司,自己以大股东身份担任司理。他采用“不二价”(明码实价)销售模式,并想效仿英国商店雇佣女售货员的方式,但女性抛头露面站柜台有违传统,无人应聘,其妻亲自上柜台售货。

1912年和1917年,马应彪先后在广州和上海也建立了先施百货公司,除了购物场所,还设有照相馆、餐厅、电影院等。百货公司营业盛况空前,消费者络绎不绝。

——摘编自桢淳《华侨在中国最早创办的百货公司》等

依据材料指出先施百货公司的创新之处。结合所学分析先施百货公司逐步发展的社会背景。材料一 “大历史”(big history)是历史研究的新领域,它是由西方学者在1990年代初提出的。“大历史”研究的出现,与时代背景联系紧密。首先,精密计时革命、DNA的发现、板块构造理论以及宇宙大爆炸理论等为其奠定坚实基础。其次,后冷战时代的趋势也有利于“大历史”研究的出现,比如全球化与环境保护等。与此同时,“大历史”研究也受到了很多质疑——如仅凭现代科学知识能够建构令人信服的宇宙史吗?对历史学家而言,以如此巨大的时间段来探究过去是不是有点不切实际?“大历史”研究能否成为一个明确的史学研究类型,还有待于在时间中去检验。

材料二

| “大历史”研究的代表著作: 《大历史——虚无与万物之间》(大卫·克里斯蒂安等著) 目录(节选) 第1章宇宙、恒星和新化学元素 第3章生命的出现 第7章农耕文明时代的非洲-欧亚大陆 第10章迈向现代革命 第13章未来的历史 |

材料三 中国是一个“古老文明与现代国家形态几乎完全重合的国家”,“有能力汲取其他文明的一切长处而不失去自我,并对世界文明做出原创性的贡献”……当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代。从历史长河、时代大潮的内在关联中,探究历史规律的“大历史观”应运而生……“大历史观”是以唯物史观为理论基础,赋予其时代的、民族的和学科发展的新内容,而不仅仅是历史认识领域时空的扩大或延长。它广泛汲取中国传统史学、外国史学(包括“大历史”在内的西方史学)的积极成果,使之在实践中不断丰富和完善。

(2)依据材料,结合所学,简述我国“大历史观”产生的背景。