材料一 明代中叶,西方传教士通过澳门进入中国内地。他们以传播欧洲科学文化为手段,导引信徒向慕欧洲文明和生活方式。他们介绍的西方科学主要集中在天文数学方面,介绍的并非西方科学的最新成就,但许多科学著作通过编译得以在中国流传,中国有了可供吸取的新的知识来源。

西方传教士为了适应、了解中国社会,开始钻研中国的经典。中国古代的主要经典和儒家学说,经意大利和法国人的介绍、研究,先后有了拉丁文和法文等译本,在欧洲知识界和上层社会中流传。1671年法文本的中医著作《中国脉经》出版。1735年第一步系统介绍中国的历史、现状和科学的《中华帝国史》四册在巴黎刊印。中国的工艺品、园林、瓷器、绘画、丝绸和茶叶等也得到欧洲人的景仰。在启蒙运动中,中国的优秀文化曾给莱布尼兹、伏尔泰的哲学和魁奈、杜尔哥的重农派学说提供了丰富的养料。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二 不能过分夸大明清之际西学东传的规模与效应。原因之一,是西学知识、无论是科技还是艺术,只囿于宫廷和极个别士人,没能真正走入中国社会,更不要说被纳入科举,跻身主流文化;原因之二,是中国人以一种非常务实的态度选择性地接受西学,主要是选择一些能够满足农业社会需求的内容,而这部分内容并不多。

——摘编自张国刚、吴莉苇《中西文化关系史》第二版

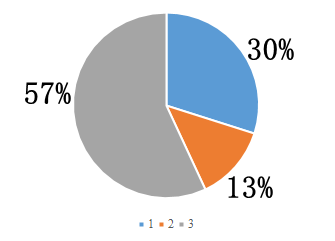

1584-1790年间传教士翻译成中文的西方书籍类别

1.自然科学(数学、天文、生物、医学等) 2.人文学科(地理、语言文字、哲学、教育等) 3.宗教

(1)依据材料一和材料二并结合所学,分析16-18世纪中西文化交流的历史背景。

(2)依据材料并结合所学,分析明清时期中西文化交流的影响。

材料一 “大历史”(big history)是历史研究的新领域,它是由西方学者在1990年代初提出的。“大历史”研究的出现,与时代背景联系紧密。首先,精密计时革命、DNA的发现、板块构造理论以及宇宙大爆炸理论等为其奠定坚实基础。其次,后冷战时代的趋势也有利于“大历史”研究的出现,比如全球化与环境保护等。与此同时,“大历史”研究也受到了很多质疑——如仅凭现代科学知识能够建构令人信服的宇宙史吗?对历史学家而言,以如此巨大的时间段来探究过去是不是有点不切实际?“大历史”研究能否成为一个明确的史学研究类型,还有待于在时间中去检验。

材料二

| “大历史”研究的代表著作: 《大历史——虚无与万物之间》(大卫·克里斯蒂安等著) 目录(节选) 第1章宇宙、恒星和新化学元素 第3章生命的出现 第7章农耕文明时代的非洲-欧亚大陆 第10章迈向现代革命 第13章未来的历史 |

材料三 中国是一个“古老文明与现代国家形态几乎完全重合的国家”,“有能力汲取其他文明的一切长处而不失去自我,并对世界文明做出原创性的贡献”……当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代。从历史长河、时代大潮的内在关联中,探究历史规律的“大历史观”应运而生……“大历史观”是以唯物史观为理论基础,赋予其时代的、民族的和学科发展的新内容,而不仅仅是历史认识领域时空的扩大或延长。它广泛汲取中国传统史学、外国史学(包括“大历史”在内的西方史学)的积极成果,使之在实践中不断丰富和完善。

(2)依据材料,结合所学,简述我国“大历史观”产生的背景。1900年,马应彪吸纳12位股东共计2.5万元,在香港创立先施百货公司,自己以大股东身份担任司理。他采用“不二价”(明码实价)销售模式,并想效仿英国商店雇佣女售货员的方式,但女性抛头露面站柜台有违传统,无人应聘,其妻亲自上柜台售货。

1912年和1917年,马应彪先后在广州和上海也建立了先施百货公司,除了购物场所,还设有照相馆、餐厅、电影院等。百货公司营业盛况空前,消费者络绎不绝。

——摘编自桢淳《华侨在中国最早创办的百货公司》等

依据材料指出先施百货公司的创新之处。结合所学分析先施百货公司逐步发展的社会背景。材料一 1756年,伏尔泰发表《风俗论》,将中国列为最古老的民族,并盛赞中国的高度文明与繁盛,得到欧洲启蒙哲人的广泛认同。魁奈则说道: “中国人不区分道德和政治,在他们看来,良好的生活技艺即是良好的统治技术,所以伦理学和政治学合二为一。”雷诺多发现“哲学家在中国比在世界上任何国家都更有权力”,所以中国的政治具有一种“哲学王”色彩……这种“开明专制”可以避免政治的混乱和动荡,使政治制度更加稳定可靠。伏尔泰声称,中国的政府官员只有经过几次严格的考试才能被录用,很难想象有比它更好的政府。经过传教士与启蒙思想家的传播, “以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——摘编自张慧《 “中学西渐”推动近代法国政治变革》

材料二 中世纪以来,特别是自全球史开始以来,东西方力量对比和国际格局的变化说明“西方中心论”其实是缺乏历史支撑的,好像“皇帝的新衣”。如果从更远的世界大历史来看, “西方中心论”更像是一个“新事物”,甚至是偶然现象。以历史事实说话,无异于是对“西方中心论”的釜底抽薪。

——摘编自李兴《世界史“西方中心论”破解与“三大体系”构建初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪法国“中学西渐”的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,驳斥“西方中心论”。

材料一鉴于战国时,“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”,秦统一后的“移风易俗”主要针对的是东方六国。秦始皇企图用严厉的法令手段来匡饬异俗,实现文化上的大一统,形成了“以法治俗”的统治思想。由于秦“事皆决于法”“以法治俗”走向了极端,风俗与政治形成了尖锐对立,激起原东方各国的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之,其间包含着区域文化的差异与冲突,加速了秦帝国的灭亡。

——摘编自牟发松《从“移风易俗”看秦汉对地方社会的控制》等

材料二在完成政治统一之后,刘邦在秦、韩、魏等西部地区设郡县“奉汉法以治”,在赵、 燕、齐、楚等东部地区则立王国,允许诸侯王在一定范围内制定和颁布本国的政策法令,依靠本 国士人“从俗”而治。在东方各地特别是楚、齐、赵地的文化传统仍有很大势力的情况下,将承 秦而来的汉朝法律强行向全国推广,仍有激起东方社会反抗的危险。刘邦一方面必须“承秦”, 包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会的习俗,特别是楚、齐、赵人之俗,这是汉初实行 郡国并行制的深层背景。西汉能成功地避开亡秦覆辙,将帝国的统治巩固下来,与此不无关系。

——摘编自陈苏镇 《<春秋>与“汉道”:两汉政治与政治文化研究》

材料三为了实现文化的统一,汉朝儒生们提出“德教”的主张。贾谊和董仲舒分别对“德教”进行了系统论述,提出了两种不同的方案。贾谊的方案可以称为“以礼为治”。他建议汉朝仿照西周,尽快“制礼作乐”,自上而下地建立一套儒家制度,用这套制度约束百姓的行为,“使民日迁善远罪”,逐渐移风易俗,实现文化的统一。董仲舒则主张“教化”必须由“圣人”主持, 圣人奉天命来到人间作天子,这种圣人加天子的角色就是“王者”;王者自上而下、由近及远地 推行教化,逐渐移风易俗,实现文化的统一。汉武帝即位后,尊崇儒术,确立了儒家的主导地位。

——摘编自陈苏镇 《秦汉时代社会治理模式的演进》

(1)阅读材料一和材料二,结合所学,以社会风俗与国家统一的关系为视角,评析秦至西汉初期的统治政策。(2)阅读材料三,结合所学,说明西汉时期东西部风俗差异是如何消弭的。

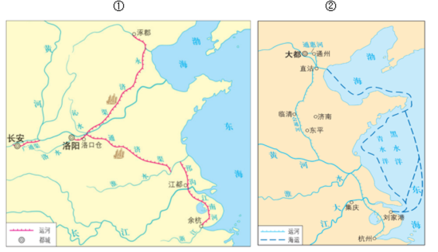

材料一 大运河的开凿始于公元前5世纪,7世纪完成第一次全线贯通(如下图____),13世纪完成第二次大沟通(如下图____),历经两千余年的持续发展与演变,直到今天仍发挥着重要的作用。

材料二 大运河始凿于春秋末期,此后各时期继续延伸河道。隋炀帝即位后,为加强对华北、江南的控制,开凿沟通南北的大运河。唐、宋两代对大运河继续进行疏浚整修,还专设转运使和发运使,统管全国运河和漕运。《元史》载,“元都于燕,去江南极远。而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”兼领都水监郭守敬运用测量技术和数学方法,解决了运河北端的水源问题,使漕船可直达今北京城内的积水潭。明、清两朝对元朝大运河进行了扩建。大运河完全使用人力开挖修建,是中华民族勤劳勇敢的见证。

(1)依据示意图并结合所学,选择恰当的序号填写在材料一的“(2)依据上述材料二并结合所学,阐释大运河长期运行的历史背景。

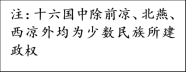

材料一

材料二 (刘聪)以永嘉四年(310年)僭即皇帝位……置左右司隶,各领户二十余万,万户置一内史,凡内史四十三。单于左右辅,各主六夷十万落,万落置一都尉。省吏部,置左右选曹尚书。自司隶以下六官,皆位次仆射。置御史大夫及州牧,位皆亚公。

——《晋书·刘聪载记》

注:刘聪,匈奴族,前赵的建立者。

材料三 (石)勒清定五品,以张宾领选,复续定九品……以右常侍霍皓为劝课大夫,与典农使者朱表、典劝都尉陆充等循行州郡,核定户籍,劝课农桑。

——《晋书·石勒载记》

注:石勒,羯族,后赵的建立者。

材料四 东汉后期,军队将士开始穿着裤褶服,也称为戎服。这种服饰源于北方少数民族。魏晋以后,军队中官员无论职位高低,一般都要穿裤褶。在皇帝亲征或者国家内外戒严时,文职官员也需要穿着裤褶。

——摘编自张鹤泉《魏晋南北朝史》

(1)结合材料一和所学,说明东晋十六国局面形成的背景。(2)结合上述材料和所学,阐述东晋十六国时期北方民族交融的表现。

| A.儒学地位的动摇 | B.现实政治的需要 |

| C.选官制度的变革 | D.门阀士族的崛起 |

①具有系统性的史料研究价值 ②反映近代西方殖民者的罪恶

③说明美国奴隶制度依然存在 ④折射美国的文化冲突和认同

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

材料一 (西周)被封者率本族人到封地后,首先建立军事据点,由点向面扩展。这种据点称为“国”,“国”以外称为“野”。国、野的居民称为国人、野人。前者是以周部族为主体的统治部族成员,承担当兵作战的义务;野人是被征服地区的传统居民,是井田制下的劳动者。

(秦汉)在郡县在籍男子承担徭役的基础上,普遍征发丁役当兵。如汉代男子在23﹣56 岁之间,必须服兵役2年。汉武帝时还从熟悉胡、越情况的汉族、匈奴族平民中募兵,以应战争需要。

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》、张帆《中国古代简史》等

材料二 官府经营贸易称回图贸易(简称回易)。在两宋时期,军队广泛从事回易活动。宋初,太祖特许将领在“所部州县,笼榷(指盐铁酒等商品专卖)之利悉与之,恣其回图贸易,免所过征税”。中央政府为军队回易广开绿灯最直接目的是补贴军费,但将领“名为赡军回易,而实役人以自利”。由于回易的普遍,大量士兵不参与训练,军中有“匠民、乐工、组绣、机巧,百端名目,多是主帅并以次官员占留手下,或五七百人,或千余人”,所制产品多为将领回易赢利。“诸军屠酷(指经商)城市,日夺官课,重载络绎,不税一钱”“且是挟朝廷之势,以争利于市井”。

——摘编自李洪《宋代军队回易述论》等

(1)依据材料一概括西周到秦汉兵源的变化,结合所学分析变化的背景。(2)依据材料二并结合所学,评述宋代军队回易盛行的现象。