材料一 两宋时期我国第一次真正意义上出现了一个规模庞大的图书出版市场。中国人口在汉唐间未能超过6000万,而到北宋末年,在北宋、辽、西夏、大理等范围内总人口达到了1.4亿。人口增加带来了生存竞争压力,导致一部分人不得不通过读书、业儒,进而入仕以求改变困顿的家境。据统计,两宋科举取士正奏名和特奏名共12万多人。科举的直接参与者和接受教育者数量的剧增,培养出了一个数量庞大的读者群体。两宋时期国子监刻书计有9440卷。一些政府部门、地方学校也都刊刻了一些与科举有关的书籍和相当数量的经传史记、诗词歌赋等。通俗读物、童蒙读物、民间日用书籍等成为市民阶层所需要的文化产品。此外,医方、历书、占卜类书也是民间百姓喜闻乐见的书籍。当社会对图书的需求与图书生产联动协调时,宋代的图书市场便就此形成了。

——摘编自白金《人口、科举与宋代图书出版市场的形成》

材料二 1843年,英国伦敦会传教士麦都思在上海创办了墨海书馆,该书馆使用以牛为动力的机器印制图书,这是外国在中国设立的最早的近代出版印刷机构,也是中国近代第一家铅印出版机构,之后中国又出现了格致书室、美华书馆和广学会等20多家出版机构。1846年,清政府正式废除了禁教令。这一时期在中国出版的图书主要有《养心神诗》等传教小册子,《华英字典》《中葡字典》《拉丁—中文词汇》等工具书,还有大量有关西方学术、文化和科技的著作,如《东西史记和合》《大英国志》《代微积拾级》《几何原本》等。1851年由广州西关金利埠惠爱医院出版的《全体新论》是中国近代第一部系统地介绍西方人体解剖学的著作,对中国医学界影响很大。

——摘编自郑艳红《传教士与近代中国图书出版》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代图书出版市场形成的原因及作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简述晚清传教士在中国出版图书的背景及影响。

材料一 明代中叶,西方传教士通过澳门进入中国内地。他们以传播欧洲科学文化为手段,导引信徒向慕欧洲文明和生活方式。他们介绍的西方科学主要集中在天文数学方面,介绍的并非西方科学的最新成就,但许多科学著作通过编译得以在中国流传,中国有了可供吸取的新的知识来源。

西方传教士为了适应、了解中国社会,开始钻研中国的经典。中国古代的主要经典和儒家学说,经意大利和法国人的介绍、研究,先后有了拉丁文和法文等译本,在欧洲知识界和上层社会中流传。1671年法文本的中医著作《中国脉经》出版。1735年第一步系统介绍中国的历史、现状和科学的《中华帝国史》四册在巴黎刊印。中国的工艺品、园林、瓷器、绘画、丝绸和茶叶等也得到欧洲人的景仰。在启蒙运动中,中国的优秀文化曾给莱布尼兹、伏尔泰的哲学和魁奈、杜尔哥的重农派学说提供了丰富的养料。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二 不能过分夸大明清之际西学东传的规模与效应。原因之一,是西学知识、无论是科技还是艺术,只囿于宫廷和极个别士人,没能真正走入中国社会,更不要说被纳入科举,跻身主流文化;原因之二,是中国人以一种非常务实的态度选择性地接受西学,主要是选择一些能够满足农业社会需求的内容,而这部分内容并不多。

——摘编自张国刚、吴莉苇《中西文化关系史》第二版

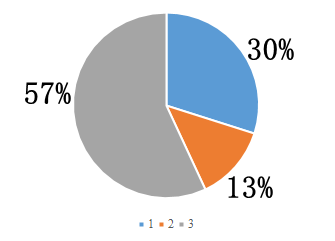

1584-1790年间传教士翻译成中文的西方书籍类别

1.自然科学(数学、天文、生物、医学等) 2.人文学科(地理、语言文字、哲学、教育等) 3.宗教

(1)依据材料一和材料二并结合所学,分析16-18世纪中西文化交流的历史背景。

(2)依据材料并结合所学,分析明清时期中西文化交流的影响。

材料一 孔子思想体系的核心概念是“仁”。“仁”最扼要的表述就是“爱人”,即对人尊重和有同情心。达到“仁”的途径是“克己复礼”,即通过对自己的控制和约束以提高道德水平,他希望统治者“为政以德”,以严格的道德标准要求自己,通过道德感化改善政治,而不是一味使用暴力和刑罚。孔子对春秋后期“礼崩乐坏”的变革、动荡形势感到不满

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,大范围地流行。裤褶(xi)就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、祭等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。

这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自董晔《论魏晋南北朝时代的“胡服风尚”》

材料三 理学是中国后期封建社会最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,为生民立命,为往圣继绝学;顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡、匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)依据材料一,概括“仁”的思想内涵,分析孔子提出“仁”的背景。

(2)依据材料二,概括南北朝服饰的特点,结合所学分析该特点产生的原因。

(3)依据材料三,结合所学,阐释儒家思想的现实价值。

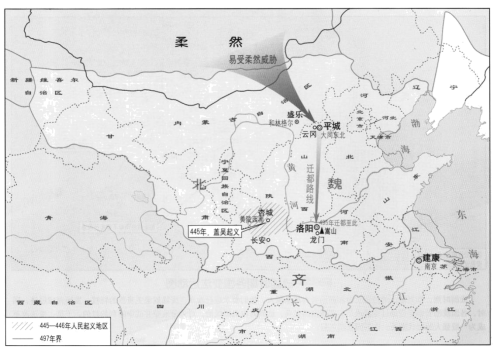

材料一 孝文帝迁都洛阳示意图

材料二 北宋前中期财政收支状况的变化简表

| 年代 | 收入/贯 | 支出/贯 |

| 真宗天禧五年(1021年) | 15085万余 | 12677万余 |

| 仁宗皇祐元年(1049年) | 12625万余 | “所出无余” |

| 英宗治平二年(1065年) | 11613万余 | 13186万余 |

材料三 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

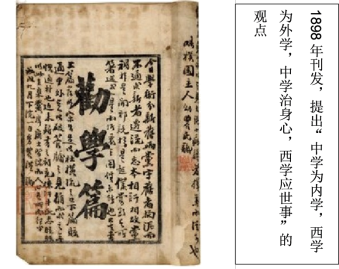

——张之洞《劝学篇·变法第七》

(1)依据材料一、二和所学,比较北魏孝文帝改革与北宋王安石变法背景的异同。

(2)材料三中张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法的评价是否客观?结合时代背景,分析张之洞持此看法的原因。

材料1 汉王朝对边疆少数民族的治理,在秦王朝治理的基础上,又有所发展。在中央,形成了一套管理边疆少数民族事务的官职和机构;在边疆少数民族地区设置“属国”,实行军事性管制,并派驻属国都尉为属国最高军政长官。汉王朝统治势力能达到的边疆少数民族地区,要征收少量租赋,统治势力不能及的僻远少数民族地域,则听其贡献土特产,以象征归附。

——摘编自龚荫《汉王朝对边疆民族治理述略》

材料2 清代维正年间,由于国家实力大增,国家“一统大下”的砍望增强,中央政府就把实施大规模改土归流提上了议事日程。在改土归流大潮中,一些上司识时务而自请改土归流,清政府根据不同情况分别给予迁徙、给房、给田的处置:部分土司因利益受损引起不满,走上与中央政府对抗的道路,导致清政府不得不以战争的形式完成改土归流。

——摘编自李良品等《中华民族共同体建设视域下改土归流的历程、原因及作用》

(1)依据材料1概括汉朝管理少数民族地区的特点,并结合所学分析其背景。

(2)依据材料2概括清朝实行“改土归流”的措施,结合所学分析其作用。

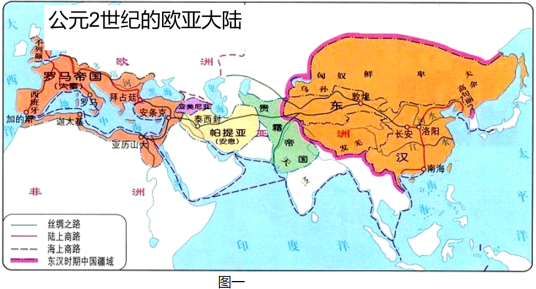

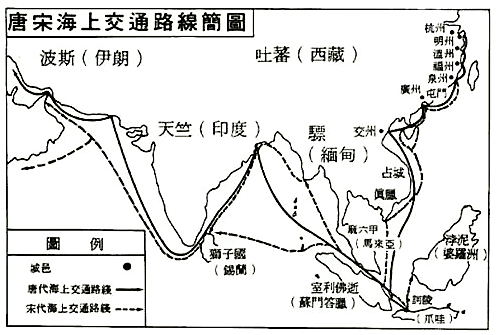

阅读上图,以中国古代对外贸易的发展为视角,结合所学知识,对上述地图所蕴含的历史信息进行解读。【解读要求:是什么?(内容)充分提取信息:为什么?(背景)解释和分析原因:怎么样?(影响)分析和归纳影响。】

材料一 巴黎大学是欧洲最古老的大学之一,中世纪时期,巴黎大学以神学院最具影响。1793年资产阶级议会通过《公共教育组织法》,规定关闭和取消现存的中世纪传统的大学,建立各种专科学校,以培养专门技术人才为目标,来推动法国工业化进程,巴黎大学受到冲击而撤销。普法战争失败后,法兰西第三共和国建立,深刻反思,学习德国对高等教育进行改革,1896年法国颁布《国立大学组织法》,重建巴黎大学,有文学院、法学院、医学院、药学院和理学院,科学研究在大学获得应有的地位,其中巴黎大学汇聚了大批杰出的教授学者,所有的研究领域均采取科学方法。

材料二 巴黎大学著名校友表

| 狄德罗 | 法国启蒙思想家、唯物主义哲学家、作家、百科全书派代表人物。 |

| 居里夫妇 | 法国物理学者,1903获诺贝尔物理奖。居里夫人1911获诺贝尔化学奖,发现放射性元素钋和镭。 |

| 居里女儿夫妇 | 法国物理学者,1935获诺贝尔化学奖,1948领导建立法国第一个核反应堆。 |

| 钱三强 | 中国原子能科学事业的创始人,中国“两弹一星”元勋,中国科学院院士。 |

(2)依据材料概括1896年法国重建巴黎大学的原因。并指出巴黎大学为法国和人类社会的发展和进步做出了哪些贡献。

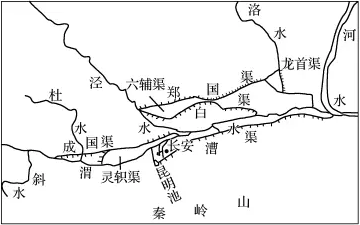

材料一

汉代关中地区的水利工程

材料二 《尚书·禹贡》据称是夏朝的古文献,这一先秦文献将当时认识到的黄河与长江流域分为九个大的区域即“九州”,该文献根据适合农业与否,将各地土壤分为上上至下下九个等级,称以渭河平原为中心的雍州“厥土惟黄壤,厥田惟上上”。

(1)概括材料一、二,并结合所学,分析汉代关中地区农业发展的条件。

材料三

杨柳青年画“农家稼穑”图天津杨柳青年画始于明朝末期,因题材多样,有清一代深受京津地区民众喜爱。清人李光庭在《乡音解颐》“新年十事”中说:“扫舍之后便贴年画,稚子之戏耳,然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”此外,“连生贵子”一类的妇女儿童画也是清代前期杨柳青年画的重要题材。

(2)结合材料和所学,从经济角度,说明创作上述题材的背景原因。

材料四

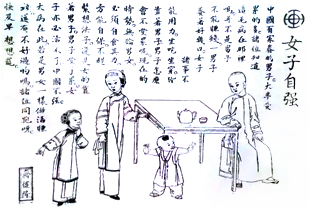

近代以来,年画除了传统题材外,有了新发展。《中国民间造像史纲》称,19世纪中后期,地主大户不断涌向新开辟的商埠,“发财还家”类年画大量出现。围绕女权的年画也逐渐增多,如图杨柳青年画中文字为:“中国有家眷的男子,大半受累的多。诸位知道这毛病在那里吗?并不是男子不能赚钱,一男子养着好几口,女子裹了两只小脚,诸事不能用力……现在的形势,无论男女必须自食其力,方能自保。……若是男女一样做活赚钱,还有不好过的吗?”

(3)根据材料并结合所学,分析说明19世纪中后期年画题材更新的社会原因。

材料一 古代中国,“衣服有制”。正朔服色,向来被视为国家根本之所系,是传统礼仪制度的重要内容。明朝立国之初,要求衣冠悉如唐制,严禁胡服。对不同人群,还有具体规定,如官员头戴乌纱帽,身穿圆领袍,士子百姓戴四方平定巾,穿杂色盘领衣,教坊司乐工戴青色头巾。“农衣绸、纱、绢、布。商贾只衣绢布。”

——摘编自《中国民俗史•明清卷》

材料二 光绪年间,上海地区渐尚短衣窄袖,且仿洋装,制如其体。北京竹枝词咏新式衣裳曰:“新式衣裳夸有根,极长极短太难论。洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲。”1892年,万国公报署名作者宋恕认为:“欲改官职、设议院、改试令(科举),必自易西服始。”康有为也认为中国“守旧者固结甚深,非易其服不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。

民初,参议院公布的男女礼服分为中西两类,中式即长袍马褂。民间衣着更为自由,上海申报称:帝制取消后,“人士趋改洋服洋帽,其为数不知凡几”。天津大公报描述:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。一些“适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻”的时代服装,如中山装等开始被研求和推广。当时,长袍马褂、西服、中山装多在城乡上层人士中流行,下层民众以中式衫袄和抿裆裤为主。

——摘编自《近代中国社会的新陈代谢》等

材料三 50年代全国人民在建国之初,热烈拥戴社会主义革命,自动穿起蓝色、蓝灰色的干部服、列宁装,长衫马褂已基本没有人去穿。十年浩劫当中,人们只敢穿灰色、蓝色的制服,青年学生只穿草绿色军便衣;“四人帮”出于政治目的,炮制了一种所谓“仿宋式”的连衣裙,强令京、津、沪等大城市进行兜售,应者较少。

——摘编自《中国服装史》

(1)依据材料一并结合所学,概括明初服饰的特点并说明形成的原因。

(2)依据材料二并结合所学,概括清末民初服饰变化的趋势及其社会背景。

(3)结合三段材料,谈谈你对服饰发展演变的认识。

问题一:中国古代丝绸生产格局

秦汉时代,渭水上游的陇山山脉,一片葱茏。凭借地利,黄河中下游地区农村,户户种桑麻。此后,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区。汉代的纺织品,以临淄和襄邑(今河南)所产最为有名,而且种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等。然而,作为许多时代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算。唐代以后,北方环境发生变化,渭水的流量明显减少,航运也不见记载,秦岭北麓的森林已经无影无踪了。丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,也改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成两浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

——摘编自《简明宋史》《中国历史地理谈丛》

(1)根据以上材料,说明我国古代丝绸生产格局的变化。结合所学分析其成因。

问题二:中国近代丝绸企业的兴衰

1873年,陈启沅回国创办机器缫丝厂。几年之后,南海县知县查封该厂,给机器缫丝业定了几条罪状:一是每偈约用女工四百余人,男工一百余人,无论男女混集,易生瓜李之嫌。二是统计江浦一带,共有机器一十一座,应用四千四百余人,以一敌十较之,实夺四万四千余人之生业……自应永远勒停,以安民业。这样,以继昌隆为开端的十家机器缫丝厂惨遭“腰斩”了。

——摘编自《办理学堂乡情形第二禀》

(2)阅读材料,结合所学,完成以下调查报告。

| 关于继昌隆缫丝厂的调查报告 | |

| 创建背景 | |

| 受阻原因 | |