材料一 在整个明代,从1368—1644年,总计约277年间,共计发生了75场较大范围瘟疫。瘟疫发生之后,明王朝作为社会的管理者,自然承担起了应对瘟疫,赈济民众的重任,以维护社会的稳定。对于各地出现的包括疫情在内的灾情,明朝中央政府要求各地方官员必须迅速上报,以便上级部门采取及时的对策。对于报灾不实的官员,常常加以处罚:免除疫区正官进京朝觐,以保证救灾的领导力量和地方政府职能的正常运作,同时派员赈济,督促地方官员,协调救灾工作:明王朝设有专用的救灾仓储制度,为包括疫灾在内的灾害提供固定的物资保证:太医院、医学与惠民药局,是明朝医疗体系中最重要的部分,明政府注重对医疗机构的创制和整顿:在疫灾出现时,明朝皇帝常常下令中央和地方官员要“修省”,甚至皇帝下“罪己诏”,举行祈祷和祭祀活动。

——摘编自陈旭《明代瘟疫与明代社会》

材料二 1518年,英国政府通过了防疫法令:要求伦敦患病住户必须在家里的窗户上放置几束麦秆40天作为明显标志,家人上街时必须手持白色木棒来标明身份。与此同时(1518年),王室效仿意大利城市做法,专门出资在英国医科大学特设公共卫生事务咨询中心来加强公共卫生方面的咨询服务。1570年,开始在剑桥和施鲁斯伯里地区推行家庭强制隔离措施;建造疫病收容所对特殊人员进行专门隔离;同时委派专门人员监督这些家庭等;1583年,伦敦市政当局规定对瘟疫患者隔离1个月;严禁举行公共葬礼;要定期清扫街道;将流浪人员及时驱逐出城等。和其他国家相比,英国的防疫对策还有一个重要特点,那就是它比较重视解决和瘟疫相关的社会问题(如乞丐流民问题),从而使防疫体制显得相对完备,这也是近代英国之所以能成为欧洲防疫最得力的国家的重要原因。

——摘编自王俊周《近代早期英国政府的“防疫”对策》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括明朝救灾体制的主要措施,并分析形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代早期英国防疫措施的特点。

材料一 19世纪初,霍乱从印度和中东波及到欧洲。此起彼伏的政治动荡和社会混乱,让欧洲成为霍乱流行的重灾区。1851年,英、法等欧洲12国召开了世界公共卫生史上第一届国际卫生大会。部分科学家认为霍乱是一种接触传染类疾病,但英国不予认可和支持。1883年霍乱再次爆发,法国和德国政府经过调查,确认霍乱是一种接触传染类疾病,并指出霍乱是英国商船从印度港口传到欧洲。调查结果遭到英国政府的强烈抵制。因此,世界卫生大会从第一届开始40年内没有通过和签署任何国际公约。

——摘编自张勇安《谁是“卫生帝国主义”?》

材料二 1948年,世界卫生组织成立,成为联合国框架下的全球卫生治理的专业机制。成立以来,世界卫生组织通过订立《国际卫生条例》,为全球卫生安全建立起了国际法律架构;通过设立多种项目,促进地方性疾病和传染病的防治,推动公共卫生事业的发展。世界卫生组织作为全球负责促进和保护健康的主要国际机构,在全球卫生治理中占有中心地位。世界卫生组织成员国由1948年的53个发展到2015年的194个。

——摘编自晋继勇、郑鑫《全球卫生治理中的国际机制间互动》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪世界卫生大会难有成效的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,与19世纪世界卫生大会相比,说明二战后世界卫生组织的特点,并简析其成立的意义。

材料一 中国是世界上最早种植茶树的国家。到唐朝时,我国茶树栽培已扩展到长江流域及其南北各地,饮茶之风遍及全国。唐朝的茶文化包含了和谐、中庸的思想,强调饮茶自修内省和超然物外的审美境界追求。宋朝《东京梦华录》记载,“朱雀门外……东西两教坊(掌宫中教习音乐的官署),余皆居民或茶坊。”16世纪以后,中国茶叶传入欧洲,饮茶在欧洲成为一种时尚并逐步盛行。在英国的家庭中,“我把茶壶坐上了”是一句对忙碌一天,疲倦归家的主人极好的关切话语。18世纪末,输入欧洲的中国茶,除欧洲本地消费外,还流通到西北欧与美洲殖民地。1733年,荷兰在广州购买价值33万荷盾的茶叶,转手卖出后获利65万荷盾。1760—1833年间,输入英国的中国茶叶价值由80多万两增至560多万两白银。

——摘编自张福新《茶文化》

材料二 下面为近代前后中国茶叶产销情况统计表(单位:万担)。

——据陈慈玉《近代中国茶业之发展》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐宋时期饮茶之风兴盛的原因,并分析明清时期(鸦片战争以前)茶叶交易带来的主要影响。

(2)根据材料二概括近代以来中国茶叶销量的变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

材料一 唐朝时,日本、朝鲜来华的遣唐使,通过贡赐关系与中国建立了变相的官方贸易往来。海上民间贸易也日益发展。唐朝地理学家贾耽说,中国海船从广州经南海到波斯湾的巴士拉港,全程需三个月。这条航线把中国和以室利佛逝(今苏门答腊)为首的东南亚地区、以天竺为首的南亚地区、以大食为首的阿拉伯地区,通过海上丝绸贸易连接在一起。宋朝的泉州商人李充,就曾“自置船一只携带各种丝绸和瓷器到日本贸易”。为了管理海上贸易,从宋朝开始专门设置了市舶司,市舶司的收入成为国家财政收入的重要来源之一。建炎二年(1128年),市舶司的收入占国家总收入的20%,“江海求利,以资国用”成为两宋时期海外贸易的基本国策。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

材料二 古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时期,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,如明朝规定“凡贡使至,必厚待其人”,对他们携带的货物,“皆倍偿其价”。于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报,而是政治动机大于经济目的,力图造就“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

——摘编自齐涛《朝贡外交与朝贡贸易》

(1)根据材料一概括唐宋时期中国海外贸易的主要特点。(2)根据材料一、二,比较明清与唐宋时期中国对外贸易的不同,并结合所学知识分析其影响。

材料一 据统计,20世纪30年代全国从事乡村建设工作的团体和机构有600多个,先后设立的各种实验区有1000多处。这些团体和机构,性质不一,情况复杂,然而随着工作的进展,乡村建设运动对农村问题的关注由点到面,基本上都包含政治改革、文化教育、科技改良和推广、卫生保健、组织合作社、移风易俗、自卫保安等内容,最终成效不大。

——摘编自彭大鹏(20世纪二三十年代中国乡村建设运动简要回顾》

材料二 1933年5月12日在《农业调整法》通过时,农业部长华莱士表示,美国“自由的个人主义时代”已经结束,“唯一可以达成长期生产控制的方法,乃是农民们自己组织起来,联合起来进行努力。”他还动用政府力量,引导农业生产者与农产品加工者之间签订“市场协议",使他们在最低限度价格、供求总量等方面达成协议。后来,在他的活动下又争取通过了《土壤保持与作物调配法》《农业信货法》《农场抵押法》《农作物贷款法》等法律,以加强对农民的政策支持。他还建立农业“常平仓”制度,即政府储备粮食以调节粮价。从1932年至1939年,英国农业基本恢复起来,农民的处境得到根本性的好转。

——摘编自王丽.张婵等《论罗斯福的<农业调整法>及农业政策》

(1)根据材料并绪合所学知识,指出20世纪30年代中国乡村建设运动兴起的背景,并概括其意义。

(2)根据材料二排结合所学知识,概括1932年至1939年美国农业好转的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对乡村振兴的认识。

材料一 二战后,法国的城市化进程快速推进。资料显示,法国的城市化率由1946年的53.2%迅速增长到1975年的72.9%。同时,该时期也是法国乡村建设与发展的黄金时期:农业现代化得以实现,乡村设施大为改善,城乡差距显著缩小,乡村多元化功能更加显现。乡村的发展对推动法国产业结构调整、城市化进程和乡村功能拓展均起到了积极作用。

——节选自《法国快速城市化时期的乡村政策演变与乡村功能拓展》

材料二 1949年新中国成立至1957年,为中国人口城市化的正常发展时期。1953年,随着国家实施第一个五年计划,国家开始大规模的经济建设,工业化的启动带动了人口城市化的发展。1957年底,中国非农业人口达9949万人,其中,农村迁入城市的人口达1500万人,人口城市化水平达到15.4%。

——《20世纪50年代以来中国人口城市化进程分析》

1957年,中国农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施制止农村人口迁往城市。

——摘编自《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

(1)根据材料一和所学知识,分析二战后法国城市化快速发展的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明20世纪50年代中国城市化与二战后法国城市化的不同,并说明原因。

材料一 英国于1601年颁布《济贫法》,由教会在全国各地设立济贫院,收容救济老人、孤儿、残疾人。1833年,英国颁布《工厂法》,它限制儿童的工作时间并为儿童提供教育机会。根据《工厂法》建立了检查员制度,并制订了有关通风、温度和工作时间之类的规则。根据1920年劳埃德·乔治的《失业保险法》,政府扩展了1911年的计划,保险计划几乎涵盖了所有年收入不超过250英镑的手工劳动者和非手工劳动者。这样保险涵盖的范围就从400万工人扩大到1200万工人。依据《老年抚恤金法》的规定,年龄在70岁以上的老人享有获得标准抚恤金(每周5先令)的权利而不需支付任何税款,1919年又提高到10先令。在1919—1939年,英国共建了130万幢公用住宅,300万幢自用或出租的房屋,所有房屋建筑都有政府补助。

——摘编自蒋蔚《英国工业化进程中的社会失衡及其调整》

材料二 新中国成立后,为保障和提高人民基本生活水平,我国借鉴苏联的模式,创建了自己的社会保障制度。1951年政务院颁布了《中华人民共和国劳动保险条例》,对50人以上规模企业的职工提供养老、医疗、生育、工伤等方面的保障,奠定我国社会保障制度的基础。1954年,宪法确立了社会保障在人民生活中的地位和作用。1978年后,社会秩序和经济建设逐步恢复,停滞的社会保障制度开始重建。1993年后,国家相继颁布了一系列规范性政策文件,涉及社会救济、养老改革、住房改革、最低生活保障、医疗保险改革等多个方面,极大推动了社会保障制度的发展。进入新世纪,我国进一步加强了对城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡最低生活保障、医疗救助以及失业、工伤等保障制度政策的完善,扩大了各项保险的覆盖范围。

——摘编自朱磊《改革开放以来我国社会保障制度改革的回顾与展望》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出19世纪至20世纪初,英国社会保障制度形成的背景,以及新中国成立初期我国社会保障制度形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中、英社会保障制度发展的共同特点及作用。

材料一 中国近代铁路发展概况摘编

——摘编自龚云《铁路史话》

材料二 1949年新中国成立后,制定了全国统一的铁路规章制度,铁路逐渐担当起国民经济发展的“先行官”角色。1950年,中共中央和中央人民政府毅然作出决策,先后动工新建成渝铁路、天兰铁路和湘桂铁路。至1952年底,全国新建铁路1320公里,恢复铁路1170公里。到1957年底,全国铁路通车里程29862公里,比1952年增长22%五年内恢复铁路3条,新建铁路33条,其中包括工程极为艰巨复杂的宝成铁路和鹰厦铁路等。

——摘编自当代中国研究所主编《中华人民共和国史稿》(第一卷)

(1)完成表格填空①,根据材料一并结合所学知识,任选一个时期说明该时期铁路发展的背景。

(2)根据材料二,概括新中国成立初期铁路建设发展的特点。结合材料一、二及所学知识,概括指出影响铁路发展的因素。

材料一 宋代以后的中国社会,开始走上中国的现代型。第一是中央集权之更加强,第二是社会阶级之更消融。魏、晋以下的门第势力,因公开考试制度之长期继续,已彻底消灭,商业资本难于得势,社会上更无特殊势力之存在。我们若把分裂性及阶级性,认为封建社会之两种主要特征,则宋代社会可说是距离封建形态更远了。然而正为此故,遂使宋代社会,在中国史上,显为最贫弱,最无力,一个中央政府高高地摆在偌大一个广阔而平铺的社会上面,全国各地区,谁也没有力量来推动一切公共应兴应革的事业,像水利兴修,道路交通……一到金胡南下,中央政府崩溃,社会上更无力量抵抗或自卫……

——钱穆《国史新论》

材料二 市民性社会或者也称市民社会,首先是基于新市民阶层的基础之上……为此它需要特定的机制:市场、批判性的舆论、拥有宪法和议会的法治国家。在这个社会政治性的目标中包含了一个新的生存蓝图,它立足于工作、成就和教育(而非出身),立足于理智和对理智的公开运用(而非传统),立足于个人竞争以及伙伴式的共同体之上,它批判旧政体的核心元素;反对专制、反对世袭特权、反对等级的不平等、也反对教会——宗教原教旨观念。该计划虽然植根于新形成的市民阶层,但它却趋向于一个针对所有人的计划,它是一个全方位的模式,它基于全体市民——公民意义上的全体市民——的自由、平等和参与(编者注:本文是尤尔根柯卡对18世纪至19世纪早期德国市民阶层和市民性的探讨。)

——节选自尤尔根柯卡在北京大学德国研究中心的演讲稿

(1)根据材料一,概述宋代“平铺社会”的表现,结合材料及所学分析其形成的原因。

(2)根据材料二,概括19世纪德国市民社会的特点。

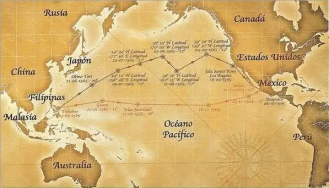

材料一 大帆船把福建月港(漳州)来的明朝商品运往美洲墨西哥、巴拿马等地,实际上就是用美洲的金银与其它商品换取当时风靡全球的丝绸与陶瓷等中国商品。

——摘编自费尔南布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》

材料二 16世纪下半叶,高产作物豆薯经西班牙人传入菲律宾,随后从菲律宾传入东南亚其他地区,约17世纪末传入中国东南沿海,之后传遍中国宜种地区,逐渐形成了一些知名的栽培品种。

——摘编自张箭《豆薯——地瓜栽培传播史研究报告》

材料三 1552年呼吸器官流行病夺走了巴西伯南布哥一带许多人的生命。1558—.4560年,天花横扫拉普拉塔,夺去数以千计印第安人的生命,但却未波及一个西班牙人。1562—1563年天花抵达巴西,数万印第安人死去,葡萄牙人却毫发未伤。

——摘编自艾弗瑞克罗斯比《哥伦布大交换》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析马尼拉大帆船贸易出现的历史背景,请以中国的立场重新命名此贸易航线。(2)根据材料二并结合所学知识,指出高产作物引进对当时中国的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对全球化的认识。