材料一关税与贸易总协定历次多边贸易谈判(节选)

| 时间 | 谈判回合 | 谈判主要情况 |

| 1949年4—8月 | 安纳西回合 | 丹麦等10国成为关贸总协定新缔约国,实现关贸总协定成员国的第一次扩员,共达成双边协议147项 ,增加税减让5000项。 |

| 1950年9月— 1951年4月 | 托基回合 | 吸纳西德等6国作为新缔约国,参加谈判的国家之间贸易额超过当时世界贸易总额的80%,谈判总体顺利,但美英围绕关税及英联邦特惠贸易体系问题争论激烈 |

| 1956年1—5月 | 第二次日内瓦回合 | 美国在农产品进口等领域强硬坚持贸易保护主义立场,影响了该回合谈判的进程,仅达成有限的关税减让。 |

| 1961年5月— 1962年7月 | 狄龙回合 | 新建立的欧洲经济共同体在关税和农业贸易政策方面与美国展开激烈较量;欧共体六国统一对外关税达成减让,但农产品等被排除在协议之外。 |

——摘编自舒建中、李婷婷《美国与关贸总协定制度的早期演进(1949-1962))

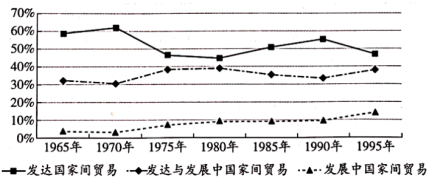

材料二1965-1995年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)依据材料一及所学,对20世纪40年代末到60年代初关税与贸易总协定组织的发展和运行特点进行评述。

(2)阅读材料二,概括1965年至1995年世界出口总额比例的变化,结合所学分析以上变化的原因。

材料一中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体,人体内部也是一个有机的整体。中医强调和谐对健康具有重要作用,认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调,情态表达适度中和,并能顺应不同环境的变化,其根本在于阴阳的动态平衡。中医诊疗强调因人、因时、因地制宜,体现为“辩证论治”。中医“治未病”核心体现在“预防为主”,重在“未病光防、既病防变、后防复”。中医诊断主要由医生自主通过望、闻、问、切等方法收集患者资料,不依赖于各种复杂的仪器设备。中医干预既有药物,也有针灸、推掌、拔罐、刮痧等非药物疗法。许多非药物疗法不需要复杂器具,其所需器具往往可以就地取材,易于推广使用。

——摘编自国务院新闻办公室《中国的中医药》(白皮书)

材料二5个通商口岸教会诊所(医院)简表

| 时间 | 地点 | 名称 | 创办人 | 备注 |

| 1842.11 | 广州 | 广州医院 | 伯驾 | 美国公理会 |

| 1843 | 厦门 | 诊所 | 赫伯恩 | 美国长老会 |

| 1844.1 | 上海 | 中国医院(后称仁济医院) | 洛克哈特(又译雒魏林) | 英国伦敦会 |

| 1844 | 厦门 | 厦门医院 | 赫本尼 | 美国长老会 |

| 1845 | 宁波 | 眼科医院 | 麦高恩(又译玛高温) | 美国浸礼会 |

| 1845 | 广州 | Lun一hing街诊所 | 德万 | 美国浸礼会 |

| 1848 | 广州 | 金利埠医院(惠爱医院) | 合信 | 英国伦敦会 |

| 1848 | 福州 | 诊所 | 怀特 | 美国美以美会 |

——摘引自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径与反响》

材料三19世纪末西方列强不断侵犯中国的主权,同时西方的科学文化技术大量涌入中国。面对民族的危机,一些知识分子要求改良以拯救民族危亡,整个社会上出现了一股改良思潮,中医界亦受到改良主义“中学为体,西学为用”的影响。一些人看到西方医学的长处,欲将中西医学汇通,以发展中国医学,并为此做了一些尝试,在客观上对中国医学的发展也起了一定的促进作用,他们作为学术上的派别称作中西医汇通派。汇通派基本宗旨是吸取西医之长以保存和发扬中国传统医学。

——摘引自陕西中医学院主编《中国医学史》

(1)根据材料一,归纳中医药的特点,并结合所学,简述中医药的成就。

(2)根据材料二,概括该时期西医在中国传播的特征,并结合所学知识,简析该时期“西医东渐”的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析近代出现“中西医汇通派”的主要原因,并简述西医对中国近代医学的影响。

材料一 城市化、工业化产生了前所未有的巨大粮食需求。19世纪开始,英国从世界大规模购买便宜粮食,逐渐形成了以英国为中心的国际粮食体系。粮食的出口方为沙俄和广大殖民地,工业国成为粮食消费国。这个局面被“一战”打破,接替沙俄的是美国。美国利用优越的资源尤其是政府干预,建立了一种全新的国际粮食体系。少数国家对农业进行补贴,部分国家和地区大量生产粮食,体系中其他地方则吸收这样的粮食。第三世界国家逐渐变成世界粮食最大进口方。

二战后,第三世界国家纷纷开展工业化。但大部分国家,往往就用国际市场来解决问题,大量进口看似价格低廉的美国粮食。这当然是一种看起来成本很低的工业化方案。但廉价的国际粮食也往往有毁灭性的影响,不利于培育自己的粮食生产,第三世界国家逐渐受制于国际粮食市场。在世界局势更加不稳,全球气候变化加剧,粮食体系运作不好的时候,常陷饥荒阴影之中。

——摘编自许准:《粮仓或是粮荒——走出两百年来的国际粮食体系》

材料二 新中国成立70年来,从建国初期的土地改革,农业合作化运动到改革开放后的家庭联产承包责任制的确立以及延续至今的粮食流通体制的深度改革,对调动农民种粮积极性,解放农村生产力起了极大推动作用。目前,中国用不到世界1/10的耕地,生产世界1/4的粮食,养活世界1/5的人口,成就举世瞩目。进入21世纪,随着城市化进程快速推进,中国粮食安全问题不断凸显。2015年,《中华人民共和国国家安全法》明确将粮食安全上升到了国家安全战略层面。

——摘编自王钢钱龙:《新中国成立70年来的粮食安全战略:演变路径和内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述两百年来国际粮食体系发展的阶段性特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与大部分第三世界国家相比,新中国解决粮食问题的路径特点,并说明二者路径差异带来的不同影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全战略的认识。

材料一 19世纪上半叶是美国城市化的第一个高涨时期。蒸汽机大量投入使用,工厂制成为城市的特定现象,促进了大西洋沿岸城市的繁荣。人们大量兴修铁路和运河,连接了沿岸城市与内陆,加快了城市化步伐。这一时期农业机械广泛使用,释放出大量剩余劳动力补充了城市就业市场。此外,美国的工业需求还拉动一批因为饥荒逃离欧洲的穷人。……有人这样形容1910年的芝加哥,在不到1平方英里的范围内,分布着铁路站、有轨电车站、商业办公楼、大型零售超市、邮局、艺术设施、图书馆、饭店、诊所和劳工总部。

——摘编自王旭《美国城市发展模式:从城市化到大都市区化》

材料二 20世纪90年代中期以来,自动结账机逐渐取代收银员,自动运输部门也省去了人力操作的麻烦。同样旅游产业逐渐采用语音识别技术,与客户实时沟通,自动预订旅游及酒店住宿。甚至医院也正转向智能技术。……现在的问题是,如果由于智能技术、机器人和自动设备的应用,生产力提高了,越来越多的工人被迫边缘就业或者失业,那么不断下降的购买力就可能会阻碍经济的进一步增长。

——摘编自杰里米·里夫金《第三次工业革命:新经济模式如何改变世界》

(1)根据材料一,分析美国进入“城市化第一个高涨时期”的原因,概括1910年芝加哥城市化发展的突出表现。

(2)根据材料二和所学,概括现代科学技术对世界的影响。

材料一 19世纪80年代,德国初步建立了社会保险制度。1935年,美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后,英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的社会保障体系,基本实现了全民覆盖,大大推动了社会保障制度的发展。此后,瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家以及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家,社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度包括全民就业、社会保障和服务等方面的内容,它是资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的社会和经济制度。但是,过度的社会保障,加大了国家财政支出的负担,容易助长懒惰行为,使得整个社会缺乏工作动力,效率低下。

——摘编自齐世荣主编《世界史》等

材料二 19世纪中叶以后,中国开始向近代转型,在这个过程中国家赈济制度已经衰落,传统的家庭救济模式也无法适应新的社会结构变化。中国近代社会立法工作在民国北京政府时期已经略见成效,例如1915年仿照欧美《济贫法》制定的《游民习艺所章程》。南京国民政府时期的社会福利立法,则以1943年《社会救济法》为其典型,将社会上极度贫困的弱势群体与受灾民众作为优先照顾的对象。由于近代中国复杂的社会环境,社会福利立法产生的实际效果非常有限。

——摘编自聂鑫《近代中国社会立法与福利国家的建构》等

材料三 新中国成立后,1951年,政务院颁布了《劳动保险条例》,这是新中国第一部劳动保险法规,至1957年,“初步建成了以国家责任为主体,覆盖国家机关、企事业单位职工生活方方面面的福利制度”。改革开放后,以城乡统筹为特征的社会福利制度取得了极大的进展。新中国成立七十年来,社会福利制度从城乡分割到城乡全覆盖,努力实现对全体社会成员的福利保障。

——摘编自胡晓义《当代中国社会保障制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近现代欧美国家社会保障制度的特点及其历史影响。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出近现代中国社会保障制度的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈近现代中西方社会保障制度的历史经验。

材料一

材料二 在16-18世纪繁荣的中欧贸易中,瓷器、漆器、织物、壁纸、家具和玩具等各式各样的中国特产涌入欧洲,饮茶成为一种新的生活方式,丝绸与瓷器的魅力促使欧洲人致力于将其生产本土化。

1753年7月24日,瑞典王后收到国王赠送的一件特殊生日礼物:一座木结构的中国屋。她描述道:“我的长子穿得像个中国王子一样在入口处恭候,随侍的王室侍从则扮成中国文官的模样……里面有一个令人赏心悦目的印度风格装饰成的大房间,四角各有一只大瓷花瓶。……欣赏过所有东西之后,国王陛下下令演出一场配土耳其音乐的中国芭蕾。”

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料三 为加强对印度的统治,1853年,英国议会通过一个新特许状法案,规定印度文官应向全体英国臣民开放,实行公开竞争考试。但印度人进入印度文官殿堂的大门非常狭窄。……印度成为主权共和国后,肯定了当时已存在的印度行政官等系统,并根据宪法有关规出定制定了全印文官法。文官分为全印文官、邦文官和中央文官。

——整理自程汉大《英国政治制度史》等

(1)根据材料一,写出马铃薯的洲际传播路径。结合所学,概括马铃薯成功跨洋传播的必备条件。(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用18和19世纪的相关史实,围绕文明互鉴主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 战国秦汉魏西晋时期,是我国北方旱作农业形成发展时期。秦汉时期引进作物主要是果树、蔬菜类,西汉时期的《氾胜之书》中提到的主要作物有禾、黍、麦、稻、稗等13种,可以基本反映出当时作物种类概貌。春秋战国时代,黄河中下游地区的大田作物,和夏、商、西周时代一样,粮食作物占绝对支配地位。但粮食作物的种类,虽然基本如故,但其构成及位序则发生了颇大的变化。至春秋末年和战国时代,菽(大豆)已经和粟并列为主要粮食作物。

——据梁家勉主编《中国农业科学技术史稿》等整理

材料二 道光二十八年(1848年),《海宁州志》记载:洋柿,实小面红,列在草花属中。《烟屿楼笔记》说“西夷”食之,“华人但以供玩好,不食之也”“至清末叶欧风东渐,国人亦嗜食之”。民国二十四年,《广东通志稿》记载:番茄传入“不过数十年,今则已成为普遍之种植矣”“外国人多腌而生食,广东人皆与肉类煮熟作菜”。民国二十五年《石屏县志》记载:“状元红即番茄,五十年前屏人云有毒,不可食,近年则成为食品佳者。”据民国时期《燕京农讯》记载:“本场所植者每亩约产八千斤……本场所产者平均每斤当洋一分,故八千斤可得八十元。通常三四口之人家有西红柿二株足以供给应用。”

——摘编自刘玉霞《番茄在中国的传播及其影响研究》

材料三 改革开放以来,党中央、国务院决定及时推进农村改革,解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题,建立健全农民减负增收的长效机制。农业科技是农业现代化的重要支撑。要大力实施科教兴农战略,强化农业科技体制机制创新,逐渐建立与我国国情相适应的农业生产经营科技创新体系。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,走出了一条中国特色粮食安全之路。

——摘编自中华人民共和国年鉴社编《中国国情读本2020版》

(1)根据材料一并结合所学,概述我国北方旱作农业形成期作物栽培发展的特点,从粮食作物的角度,指出中国北方所属的农业区。

(2)根据材料二,指出番茄在中国传播的变化,并结合所学,概述影响番茄在中国传播的因素。

(3)阅读材料三并结合所学,请选择阐释:①指出改革开放以来,我国“解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题”的相关改革措施。从我国人工智能技术与生物技术运用的角度,举例说明“农业科技是农业现代化的重要支撑”。②指出当代中国在粮食安全问题上的方针,概述中共十八大以来我国粮食安全得到保障的原因。

材料一 番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午荒后明年,都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,教民种树(薯),以当谷食,足果其腹,荒不为灾。

——摘编自(明)喻政主修《福州府志》

材料二 新航路开辟以后,殖民者开始改造北美大草原。在喂饱了远道而来的牲畜的同时,欧洲人又开始了有意识的物种迁移……殖民者开发大片的土地,种植小麦以供出口。在那里,科学家培育出了变种小麦,能够在多变的气候及解冻的土壤中繁荣生长。这样,变种小麦在欧洲大陆取代了传统小麦,大大提高了产量,加上铁路将北美洲的富余小麦运回欧洲,小麦终于在1750年至1850年这段时期逐步取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命。从此,小麦开始满足人们的大量需要,彻底确定了其传统的主食地位。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

(1)根据材料一并结合所学,概括番薯在中国传播的历程,并分析番薯引入中国的原因。

(2)根据材料二并结合所学,列举一例美洲传入欧洲的农作物名称,并分析食物物种交流带来的影响。

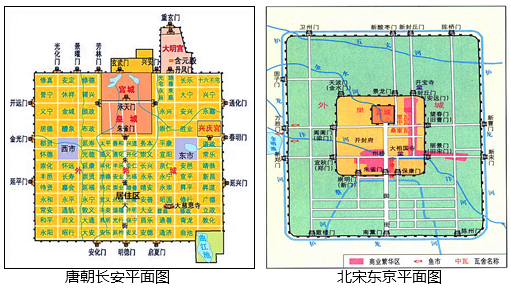

材料一

材料二 19世纪60年代后,随着中国近代新式商业和国家资本主义、民间资本主义工业的产生和发展,以及商品交换和商业经营范围的日益扩大,对资金的要求更加迫切,对信用的利用也越来越广泛,促成了兴办实业的洋务派和工商业者对近代银行创设的共同希冀和实际努力。他们在创办企业的过程中逐渐感到单是生产企业难与洋商争利,同时在与西方的长期接触中看到“西人聚举国之财为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行”的长处。与此相呼应,资产阶级改良派代表人物也大声疾呼“银行之盛衰隐关国本”,在社会上引起了巨大反响。……随着甲午战后国际国内形势的发展,设立银行的时机成熟了。

——摘编自周涛《清末民初中国银行业中的近代化因素》

材料三 邓小平在1992年的南方谈话中进一步强调:计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针……

——据《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》等整理

(1)根据材料一,指出与唐朝长安相比,北宋东京城市格局的变化;结合所学,从经济角度指出发生该变化的原因。

(2)根据所学,写出中国人自办的第一家银行的相关信息(包含时间、创办人物、地点、名称);根据材料二并结合所学,指出自办银行的作用。

(3)阅读材料三,结合所学,概述南方谈话的意义并指出中共十四大明确提出的经济体制改革目标。