材料一 孔子周游列国以后,回到鲁国开始整理文化(典籍)。因为时代的盛衰演变中,文化永远是走在最前面的,周代王朝的衰乱已经很严重了,所以孔子急于从事文化的复兴来力挽狂澜。

——摘编自南怀瑾《论语别裁》

材料二 新文化运动过程中,梁启超、梁漱溟等人主张传承中华优秀传统文化,反对全盘西化,主张中西文化有机调和,批判性吸收借鉴西洋文明,才是中国文化的根本出路。

——摘编自李世坤《试析近代文化复兴思潮的历史演变及其时代价值》

材料三 20世纪90年代末以来党提出的政治文化里面,民族传统文化的内容作为口号越来越多地出现,这个变化我称之为“再中国化”。“再中国化”的意思是说更自觉地利用中国优秀传统文化的资源作为正能量,我觉得这个转变很重要。

——摘编陈来《陈来讲谈录》

根据上述材料并结合所学知识,围绕“中国传统文化”,自拟论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,语言精练)材料一 康熙三十年(1691年)五月,工部等衙门议复古北口长城,总兵官蔡元上疏,请求整修古北口一带残破的长城,康熙就此事发表了他的长城观:帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。如古北喜峰口一带,朕皆巡阅,概多损坏,今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓!且长城延袤数千里,养兵几何,方能分守?

——摘自徐永清《长城简史》

材料二 长城作为军事防御工程,其文化价值不是长城修筑者的主观意愿,而是历史社会发展的必然结果,在动态的历史场域中,长城本身的物质形态会改变,长城的价值超越了历史长时段并不断被赋予新认知,也因视角和价值取向不同,不同时代对于不同人群而言,在古代、近代乃至新中国建立之后不同的历史时期,长城的象征意义和价值有所不同。

——摘编自付瑞红《长城文化价值的“命运共同体”意涵与展示路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析康熙反对整修长城的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括长城在中国古代、近代和新中国建立后所赋予的不同价值,并分别以具体史实说明。

材料 在每一个历史时段.世界上总有某些地区因其有更多的人口、更具影响力、更具塑造世界的力量而比其他地区更为突出。在很长的一段历史时期中,中国相对占据了更多的优势,这并不是出于认同上的原因,而是因为中国在过去很长时间里影响全球的创举的确极其丰富。

西方人总是从中国学到许多,而不是中国人从西方学到许多。直到18世纪,西方的劣势才开始逆转。

——摘编自[美]菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

从材料(整体或局部)中提炼一个观点,并结合所学中国古代史知识对该观点进行评析。(要求:明确写出所提取的观点,评析须史论结合,逻辑清晰。)材料一 习近平总书记在山西考察时指出,历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。总书记强调,发展旅游要以保护为前提,不能过度商业化,让旅游成为人们感悟中华文化、增强文化自信的过程。

——选自2020-05-16“央视新闻”

材料二 2022年6月11日是第十七个“文化和自然遗产日”。6月11日,中共聊城市委宣传部、聊城市文旅局在光岳楼下举办“非遗游购节”暨2022年聊城市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动开幕式活动。本次活动以“连接现代生活,绽放迷人光彩”为主题,着力“游览购物”与“体验互动”两大方向,为市民游客搭建感受非遗之美、参与保护传承、共享发展成果的多效平台。

——摘编自齐鲁新闻网

(1)文化遗产是全人类的财富,一直受到严重的威胁。你认为文化遗产遭到破坏的原因有哪些?(2)以“文化遗产的保护”为主题进行宣传教育活动,说说你的设计方案。

材料:唐宋书学核心理论的嬗变

第一节 从“不朽盛事”到“乐心余事”——唐宋书法价值观的改变

第二节 从自然之“象”到我心之“意”——书法艺术表现主体的转移

第三节 从“书必有法”到“放笔一戏”——唐宋书学创作理论的巨变

第四节 从风神气骨到意、韵、趣——唐宋书学审美倾向的丰富

第五节 从“性情”到“道德”——唐宋书学批评理论的演进

——摘编自郑晓华《古典书学浅探》

请选择中华优秀传统文化的某一内容,参照材料中节标题的格式拟定一个标题,并运用具体史实加以论述。(要求:标题适切,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)材料 “西方”作为中国话语体系的重要政治概念之一、在不同历史时期对其内涵指涉呈现出丰富而多变的历史图景,见下表。

| 中国古代 | 西域一词最早见于《汉书·西域传》,指葱岭以东地区,有时也指包括中西亚、印度、东欧和北非在内的大片地区。“西洋”一词首先出现在五代,范围逐步扩展到印度及非洲东部。明末清初“西洋”指大西洋沿岸的欧洲各国。 |

| 晚清与民国初年 | “西方”不仅仅是地理范围上的欧洲、美洲,还包含了政治层面、经济层面和文化层面。 |

| 新民主主义革命 | 大革命和土地革命期间,“西方”概念具有双重内涵指向即作为侵略者而被谴责的“西方”和动员西方无产阶级进行世界革命的“西方”。 |

| 抗日战争期间,将“西方”概念分解为传统意义上的“西方国家”和“西方法西斯”。 | |

| 解放战争期间,中共反思近代以来中国先进仁人志士向“西方”探寻的救国救民的道路,“西方”主要作为被反思的对象出现。 | |

| 社会主义革命和建设探索时期 | “西方”概念在国内是作为社会主义建设的敌对势力而进行批判的对象,也是学习外国先进技术和思想的目标对象;在国际上,是与亚非拉国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。 |

| 改革开放新时期 | “西方”概念主要是指经济上“西方”,形成了“引进西方先进技术”,“对西方开放”,“同西方世界合作”,“不能照搬西方”等概念。 |

| 党的十八大以来 | 中国共产党对“西方”概念的运用是站在世界历史角度看“西方”,并形成了“绝不照搬西方政治制度模式”,“世界历史角度审视西方发展”,“博采东西方各国之长”,“共同发展”等概念。 |

——摘编自黄晓娟、胡国胜等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁》

围绕“西方概念在中国历史上的话语变迁”这一主题,从表中提取至少三个历史时期的信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:表述成文,论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料 “西方”是当代国际关系中出现频率最多的词汇之一、与“东亚”“中东”“第三世界”等词语并列。其含义演变过程,如表3所示。

| 时间 | “西方”含义的演变 |

| 古代 | “西方”是一个地理概念,指罗马帝国的西部。 |

| 11世纪中期 | 基督教大分裂之后,“西方”被赋予了一定的宗教含义,指“罗马天主教会”,与“东正教”相对。 |

| 18世纪晚期 | 美国人否定与欧洲的文化联系,突出欧美之间的差异和对立,强调美国制度和文化的独特性;“坚决让欧洲远离美洲,让美洲远离欧洲”。 |

| 19世纪中晚期 | 1856年后,俄罗斯用“西方”指称经历了启蒙与革命、完成工业化、实现经济发展和社会进步的西欧,“西方文明”被界定为俄罗斯的对立面。19世纪晚期西欧人接受这一概念,但美国和德国并不认为自己是“西方”的一部分。 |

| 20世纪初 | 美国人逐渐意识到美欧之间在制度和文化上的同源性和相似性,开始把美利坚文明视为“西方文明”的一部分。但18世纪晚期形成的思想仍占主导地位,在两次世界大战之间被广泛信奉。 |

| 一战期间 | 美国把与德国的战争描绘成民主与独裁、文明与野蛮的较量。自由、民主、进步和资本主义被“发明”为英、法、美的共同传统。 |

| 二战期间 | 在一战中出现但没有引起美国人共鸣的“大西洋共同体”理念复活并被频繁使用,主张美国、英国等15个大西洋沿岸“民主”国家是“西方基督教世界的继承者”并建立联邦,以阻止希特勒的扩张。 |

| 二战后 | 马歇尔计划的出台和北约的建立都被描绘成是挽救和保卫西方文明与大西洋共同体的努力,美国和联邦德国最终都成为“西方”的一部分。 |

——摘编自【丹麦】戴维·格雷斯《西方的敌与我——从柏拉图到北约》等

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“‘西方’含义的演变”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料一 汉唐时期,有记载的研究《论语》专著约百部。而两宋时期有250余部。《论语》是北宋文人必读经典之一。深受重视。他们虔心研治儒学,成就了北宋《论语》注疏的辉煌局面。两宋对于《论语》的注解。不再局限于此前的章句、训诂、名物等。而 开始注重对其义理的阐发与分析。都体现出诠释义理的深度。代表作有程颐《论语解》、朱熹《论语集注》及陆九渊《白鹿洞书院《论语》讲义》等。《论语》学的发展蔚为壮观。

——摘编自刘亚楠《“半部〈论语)治天下”的流传研究》

材料二 4世纪后期。《论语》传入日本。7世纪。日本最早的宪法中多条目直接出自 于《论语》。大化改新时的教育机构中《论语》被定为必修书目。《万叶集》《源氏物语》 等作品均引用了《论语》的话语。9世纪。祭拜孔子与孔庙合法化,宫廷首开“论语讲 筵”。18世纪,朱子学在日本取得官学独尊地位。政府和民间初等教育都以《论语》为教 材。近代日本企业家利用儒家伦理。为其追求利润找到合理的理论依据。从17世纪开始 《论语》等中国儒家经典传入欧洲。中国儒家不依靠宗教力量、以伦理道德支撑社会发展 的思想体系,成为欧洲思想家们学习的对象。其中伏尔泰尤其引人瞩目,他认为中国“在 伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”。20世纪80年代以来,西方对《论语》译介 与研究兴盛,译本越来越多。“己所不欲。勿施于人”的理念被联合国教科文组织列为全球治理的基本原则之一。《论语》也在当时成为世界第二大畅销出版物。

——摘编自馆冈邦雄《<论语>在日本的传播与影响》、许倬云《历史大脉络》

(1)依据材料一,概括宋朝《论语》研究的特点,结合所学分析原因。(2)依据材料二,简述《论语》对外传播的影响。

材料 19世纪70年代初,法国普遍流行一种说法:“是德国小学教师战胜了或者帮助战胜了法国军队”。共和派在执掌政权后,把教育改革作为优先关注的重要任务之一。教育部长费里改组了国民教育最高委员会,将教会人士从教育领导机构中排挤出去,同时整顿和改编学校的教职人员,驱逐耶稣会教师。同时大力培养小学教师,小学的课堂中,过去神父们口中的圣徒历史被如今教师们所教的共和国的神圣历史所取代了。中小学增设了道德与公民教育课,大批知名人士,包括教育家、哲学家和参议员,参与了爱国主义教材的编写工作。此外,通过实物教学和旅游、激发少年儿童的爱国热情。如在教室的墙上张贴被普鲁士夺去的阿尔萨斯、洛林两省的地图。19世纪90年代以后,政府大力兴办中等职业技术学校,培养技术人才;兴办各种适应科学技术发展的新兴工科院校,如南锡化工学院和格勒诺布尔电工学院。

——摘编自董小燕《法兰西第三共和国的教育与现代化》等

(1)根据材料,概括19世纪后期法国教育改革的主要内容。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪后期法国教育改革。

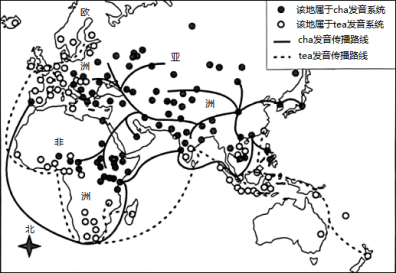

材料一 “茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的Cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料二 中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料一,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(2)根据材料二,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。