材料一:亚历山大东征及其后继者统治西亚时期,大量建立希腊化城市。西亚被征服的波斯人被迫接受了希腊文化,包括希腊人的生活方式、风俗习惯、文艺美术,乃至整个思想意识。同时,亚历山大也接受利用了东方的宗教崇拜和王权神化思想,以及东方尤其是巴比伦的科学。传入西亚的佛教,原来没有偶像,在吸收希腊雕塑基础上,发展出犍陀罗艺术。犍陀罗艺术跟随佛教传入中国,如云冈石窟第20窟露天大佛高肉髻,广额丰颐,长目高鼻,质地厚重的袒右袈裟,衣纹凸起,具有犍陀罗造像遗风。

——摘编自周谷城《古代西亚的国际地位》

材料二:魏晋以来,士大夫纷纷寻 觅儒学以外的思想方向,他们所奉行的“三玄”之学与佛教传入的“般若性空”学说一拍即合。北魏道武帝写给佛教僧人的信函中说“冀助威谋,克宁荒服”。基于北魏太武帝灭佛造成寺庙、佛像被毁的教训,其继任者文成帝要创出一番“与天地同久”的永业,选择了开窟造像以复兴佛教的举措。早期造像犍陀罗风格明显,中后期佛像多为瘦骨清相,服饰呈现出北魏汉化后的褒衣博带。云冈石窟也有少数初唐时期的造像,如第三窟菩萨像,肌肉丰腴,明显有唐时期的雕刻特征。北魏迁都洛阳后,云冈不再是皇家礼佛的场所,民间人士参与到开窟造像的活动中来。

——摘编自钟健《从云冈石窟看佛教造像的本土化》

(1)结合材料一和所学知识,指出希腊化时代西亚地区文化交流的特点。(2)结合材料二,指出云冈石窟开凿的背景,并概括云冈石窟所反映的佛教艺术的演化趋势。

材料一 17世纪,英国在各殖民地建立起完备的英语学习体系,逐渐培育起英语在殖民地的语言生态。18世纪后期,凭借在殖民争霸的胜利与工业革命的优势,英语也最终战胜西班牙语、法语、俄语等对手,成为其全球殖民体系的通用语言。二战后,英国殖民体系解体,但以英语为母语的美国成为超级大国,以其在世界经济、科技领域的霸权地位,推动着英语全球化运动不断发展。美国以英语为载体,将美国的意识形态、价值观念向全球扩张,在政治、经济、科技、文化领域不断渗透。美国在制造出世界第一台电子计算机之后,开发了全球使用人数最多的操作系统DOS、WINDOWS等,几乎所有的计算机软件都必须用英语开发,英语成为计算机语言。20世纪末,英语通过互联网席卷全球,把英语全球化推上了顶峰,英语霸权得以确立。

——摘编自金光美《英美霸权与英语全球化》

材料二 进入21世纪,汉语在世界范围迅速升温。主要表现为:汉语学习的人数在不断增加并呈现大众化趋势,学习目标正从传统的“学术和专业”需求急遽向“实用和兴趣”需求拓展,学习方式和学习内容也呈现多样化趋势。2012年,海外学习汉语的人数已达5000万,而来华的各国留学生已达30万余人。海外各国不断升温的汉语学习需求,以及中国政府的大力投入和国内高等院校的积极参与,使得汉语正加快走向世界的步伐。截止2013年,已有英国、法国、美国等4O多个国家颁布政令,将汉语教学正式纳入国民教育体系。在日本、韩国、泰国和蒙古国,汉语已跃升为第二大外语。

——摘编自李泉、张海涛《汉语国际化的内涵、趋势与对策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英语全球化的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉语在海外迅速升温的原因。综合两则材料谈谈你的认识。

材料一 自秦汉至明清,中国人口有过五次大规模的迁移,即南北朝“八王之乱”引起的“永嘉南迁”:唐代“安史之乱”后汉人大规模南迁;北宋“靖康之变”后北人第三次南迁高潮;明初政府屯垦戍边大规模北迁以及清代人口激增而向山地和边陲的大迁移。这些移民大潮中,越出国境向海外移民的人数不多,规模不大。明隆庆元年(1567年)开放海禁,随着私人海外贸易的发展,移居海外的中国人才日渐增多,至明末清初,估计约为10万人,到鸦片战争前夕则增至100万左右。

——摘编自丘立本《经济全球化与中国人口的国际迁移》

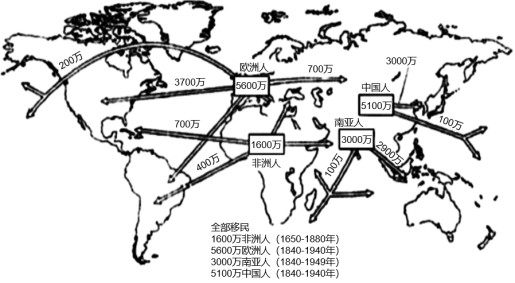

材料二 全球人口迁徙模式(1650~1940年)

——古切尔等著《全球文明史:人类自古至今的历程》

材料三 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、在城市就业成为可能。……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。20世纪90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一、从原因和流向两个方面,归纳明朝以前和明清时期人口迁移的不同之处。(2)根据材料二、简述17世纪中期至20世纪中期的300余年间大西洋两岸人口迁徙的基本情况,结合所学知识,分析推动大西洋两岸出现上述人口迁徙现象的经济因素。

(3)根据材料三、概括20世纪80年代至21世纪初我国人口流动的主要态势。结合所学知识,简要说明上述情况的产生与我国改革开放的内在联系。

材料一 从我国历史发展看,早在二千多年前,孔孟就主张增殖人口、重视人口品质。《周礼•秋官》记载:“司命掌登万民之数,自生齿以后,皆书于版……献其数于王。春秋战国时期,越王勾践提倡早婚。商鞅提出了“制工分民之律”的思想,注意人口管理。西汉时期的著名思想家晁错主张,要使百姓乐迁,必须在经济上、政治上给以优厚待遇。东汉末年的徐干提出了“民数周为国之本”,指出搞好人口调查是国家制订政治、经济政策的基础。唐代杜佑的《通典》之“户口人口论”认为,人口多少与经济发展有密切关系。到了宋朝,南方户口日益繁盛,苏轼主张将人口从稠密地区移向稀疏地区。

——摘编自崔乃琪,陶器《浅论中国古代人口思想之发展》

材料二 19世纪法国人口增长表

| 年代 | 初期人口(百万) | 末期人口(百万) | 年均增长人数 | 年均增长率(%) |

| 1816—1846 | 30.0 | 35.4 | 180,000 | 0.55 |

| 1846—1866* | 35.4 | 37.4 | 100,000 | 0.27 |

| 1866—1886** | 36.5 | 37.9 | 70,000 | 0.19 |

| 1886—1901 | 37.9 | 38.4 | 33,000 | 0.08 |

法国在历史上一直是欧洲的人口大国,16世纪人口已是欧洲第一位,一直到19世纪70年代一直名列前茅,法国人口过剩在16世纪就已经成为事实。而且法国还是农业为主的国家,1804年颁布的《民法典》强制规定,所有子女必须平分上一代的遗产,使得法国农民开始限制生育,因为他们不愿自己的土地被分得过于破碎。……19世纪法国城市小资产阶级将精力、金钱主要用于自己与子女的教育上,他们渴望更高层次的物质生活和精神生活,不愿养育更多的子女。法国也不曾出现过可与其他国家相比的农业革命,也未出现过工业的急剧增长,工农业均呈现缓慢、渐进发展的趋势。

——摘编自宋严萍《十九世纪法国人口的缓慢增长及原因》

材料三 党的二十大报告将人口规模巨大的现代化作为中国式现代化的首要特征。因此,深入探讨人口负增长背景下的中国未来人口发展战略,并在落实生育支持、应对人口老龄化、推进新型城镇化和乡村振兴等方面综合发力,切实将人口规模巨大转化为建成社会主义现代化强国的强劲动力,已经成为党和政府以及学术界亟待解决的重大理论和现实问题。

——摘编自王军《人口负增长背景下人口规模巨大的现代化及其人口发展战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代人口思想的特征并分析其价值。(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪法国人口发展趋势并分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口负增长背景下中国人口治理的认识。

材料一 人类社会从来不是完全孤立的,不同地区的农耕文明从青铜时代到铁器时代,都表现出向外扩展的趋势,使不同文明区相互连接起来,促进了大帝国的兴起。公元前6世纪,波斯帝国从居鲁士立国开始,通过对外扩张,成为世界历史上第一个横跨欧亚非三洲的大帝国。它不仅有自身发达的物质和精神文明,而且有统治庞大帝国的制度文明。帝国首次把古代埃及文明区、两河流域文明区和古代印度以及希腊文明的部分地区整合在一个统一的帝国中,促进了埃及、西亚、希腊和印度等古代不同文明之间的交流。在帝国东部,征服印度的犍陀罗,获得了东方民族的信息。在帝国西部,征服吕底亚,与希腊人有了接触,他们的工匠吸收了吕底亚的艺术特色,商人学会了铸造钱币。公元前4世纪晚期,伴随着亚历山大的征服、帝国的建立与希腊化世界的形成,推进了从中亚、印度到东地中海、欧洲之间古老诸文明地区的文化交流和经济往来。

——摘自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流与传播》

材料二 亚欧大陆以培育小麦为主的农耕中心,最先出现在西南亚的美索不达米亚,以后向东西扩展,远及欧洲、北非、中亚以及南亚的印度河流域。……随着阶级社会生产的发展……形成统一王国以及疆域更加辽阔的帝国。……也就是古代农耕地区闭塞状态突破面的逐步扩大。……各民族、各地区之间闭塞状态发生有世界意义的突破,始于资本主义在亚欧大陆西北角登上历史舞台之际,始于15、16世纪东西方之间,新旧大陆之间跨越海洋航路的开辟。在经济上,这一时期,欧洲人将他们的贸易活动实际上扩展到世界各地,不过,他们还不能开发那些巨大的大陆块的内地。虽然洲际贸易达到了前所未有的规模,但贸易量仍远远低于以后世纪中所达到的数量。”

——吴于廑《大学世界历史地图》前言

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界古代文明产生和扩展的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出世界文明扩展的变化并分析其原因。

材料一 全世界的国际移民(外籍人口)由1965年的7500万增长到1990年的1.2亿,期间年增长率达1.9%。1990—1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入。欧洲、北美和澳大利亚—新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。北美和澳大利亚—新西兰的人口增长的1/3来自国际迁移,欧洲人口增长的88%来自国际迁移。二战后初期,大多数移民从事制造业和公共服务业。从80年代开始传统行业的劳动力需求减少,贸易、金融等行业的就业机会增加,全球劳动力的流动呈现出新的趋势。

——摘编自邬沧萍、陈卫《世纪之交的全球人口问题》

材料二 在世界范围内的跨国和跨区域人口迁移流动,特别是在多族裔的跨国、长距离人口迁移快速发展的背景下,“文化适应”“文化扩散”“文化融合”等问题日益凸显。人口迁移流动虽然能够使人才、技术和资金得到更为合理的配置,但复杂多样的全球人口流动也可能引发族裔间、群体间等深层次的排异反应,如与移民相关的种族矛盾及社会撕裂问题等。

——摘编自陆杰华《全球人口结构的变迁趋势及其经济社会影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪后半叶国际人口迁移的基本趋势,并分析其形成原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移带来的文化交流与碰撞的认识。

材料一 据《周礼》记载,周王室为保证夏天有冰块使用,专门成立了“冰政”这一机构,其负责人称“凌人”。每年大寒季节,他们就监督奴隶、庶民到水质好的地方凿采冰块,再将冰块藏到预先准备好的冰窖里。大约到唐朝末期,人们为生产火药开采了大量硝石,并偶然发现,硝石溶于水时会吸收大量的热,能使周围的水降温直至结冰。溶于水的硝石还可以用蒸发结晶法等手段提取出来重复使用,但硝石提纯极其困难,且要耗费大量人工,故制冰成本仍然十分高昂。

——摘编自宋衍昌《实现制冰自由,究竟靠什么黑科技?》

材料二 《钦定大清会典则例》记载了北京城主要冰窖的分布和储量。民国时期,民办冰窖显著增多,各大酒楼、饭庄往往和民营冰窖建立了较为稳定的供应关系,走街串巷贩卖鱼虾的小贩也经常在担子中放块冰以保鲜。中华人民共和国成立后,北京城区周边又修建了一批冰窖,民营冰窖也通过公私合营逐步收归国有。但冰窖收储的天然冰取自于河湖池塘,难免受到污染,人吃了天然冰制作的食品后容易罹患肠胃传染病。随着现代制冰厂特别是冰箱、冷柜、空调等制冷设备的出现和普及,冰窖很快衰落,到20世纪80年代,北京的冰窖已基本停用,少数明清遗留下来的老冰窖被定为文物保护单位。

——摘编自刘林智《冰窖旧事:老北京的消夏记忆与历史遗存》

材料三 2020年9月,中国提出“双碳”目标,作出应对全球气候变化的大国承诺。2022年年初,北京冬奥会应用的跨临界二氧化碳制冰、造雪技术首次在冬奥史上用二氧化碳替代了对臭氧层存在危害的氟利昂系统。习近平总书记对此评价说:“国家速滑馆二氧化碳制冰技术世界领先,实现了低碳化、零排放。”

——摘编自王静宇、吕可欣等《张信荣:以碳制冰,变废为宝—绿色能源的领跑者》

(1)根据材料一并结合所学知识,解释唐末制冰技术取得突破的有利条件,并简要评价这一技术突破。(2)根据材料一、二、概括中国历史上“冰窖”的发展趋势,并结合所学知识简析影响“冰窖”发展的因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对技术进步与生活变迁的认识。

材料一 公元前5世纪,雅典民主政治充分发展,但当时的戏剧也对其进行了反思和批判。例如,在悲剧《奥瑞斯特斯·复仇神》中,女神雅典娜警醒人们切勿挑起公民之间的对立,导致城邦一再陷入内斗。在《请愿妇女》中,外邦传令官谴责雅典民众在公民大会议事时鲁莽成性,经常在情绪驱使之下投票决议发动战争。在喜剧《马蜂》中,雅典陪审员被比喻为成群结队的马蜂,他们往往被“煽动家”蛊惑,不问案情原委便要判人重刑甚至死刑。

——根据王焕生等编译《古希腊悲喜剧全集》整理

材料二 文艺复兴时期,英国辉煌的文学形式是戏剧。它原先与宗教活动密切相关,在早期其情节很短,演员是业余的。至16世纪下半叶,戏剧迅速发展,演出场地也从教堂搬到剧场,并出现了职业演员。此后,剧场成为伦敦流行文化的重要组成部分,众多的剧院吸引着国内外的观众,历史剧和爱情剧取代圣经故事,成为主要题材。在当时戏剧首先属于商业行为,是一种大众娱乐形式,其次才是一种艺术形式,剧作家的初衷只是取悦于观众。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

材料三 清朝实行“湖广填四川”时,高腔、皮黄、梆子等戏曲声腔也随之入川。当时四川“大约西人用秦腔,南人用昆腔,楚人土著多曳(弋)声曰高腔”。但随着移民后代的原籍意识逐渐消融,形成一个以高腔为主、五腔并存的大剧种——川剧。1911年,辛亥革命爆发后,川剧各戏班、剧团要求艺术革新的民主思想日益浓厚,兴起了以穿戴时装、演时事为特点的川剧时装新戏。抗战爆发后,川剧界编演了《枪毙韩复榘》等大量直接反映抗战事迹的时装新戏。自20世纪初到40年代,川剧舞台上总计演出过400多个时装新戏剧目,有力推动了川剧的变革。

21世纪以来,在各级政府的倡导和资金支持下,川剧院团本着弘扬传统文化、普及川剧艺术的目的,免费将优秀剧目送到校园演出,教授中小学生学习川剧表演、打击乐。不少学生看完戏后,对川剧产生了兴趣,感叹传统川剧的博大精深。各院团还积极参加政府组织的川剧进社区活动,以名家名段演出惠民,满足了社区群众多样化多层次的文化需求,提高了社区居民共创和谐社区的自觉性和积极性。

——根据杜建华《川剧史话》等整理

(1)根据材料一、指出戏剧所反映的雅典民主政治的弊端。(2)根据材料二、概括文艺复兴时期英国戏剧的变化趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析作为首批国家级非物质文化遗产的川剧形成与发展的原因,以及在新世纪文化建设中的重要意义。

材料一 美国独立战争结束后,阿巴拉契亚山脉至密西西比河的广大地区急需开发。美国政府采取了鼓励自由移民的政策,其中最有效的是1820年的《土地法令》,优惠的土地政策吸引了大批移民涌入和向西迁移。移居美国的西北欧移民,许多人经历了欧洲的工业化。据记载,移民中多为14—44岁的青壮年,他们中的许多人从事艰苦而低收入的工作,如采矿和修筑铁路等。1869年,美国铺设的第一条横贯东西的太平洋铁路,是由3.8万名爱尔兰工人修筑东段,1万多名华工修筑西段。19世纪中期到20世纪初,大批外国移民涌入美国城市,促进了城市工业、商业和服务业的繁荣和发展。由于美国移民来自广泛的区域,入境后在认同美利坚文化的同时又保留了自己特有的民族特征和文化。

——摘编自刘熵《移民对近代美国发展的贡献》等

材料二 近代以来全球国际人口迁移表

| 时间 | 1500—1850年 | 1850—1945年 | 1945—2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁 移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍。 | 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年亚洲移出1200—3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985—1990年年增长率为2.59%。 |

——摘编自邬沧萍《世界人口》

(1)根据材料一并结合所学知识,概况指出移民在近代美国发展中所起到的积极作用。(2)阅读材料二并结合所学知识,请对近代以来全球国际人口迁移的趋势做出合理的历史解释。(要求:结论明确,逻辑清晰,论述正确)。

材料一 哥伦布到达新大陆后,欧洲人开始大量地迁往美洲。北美洲逐渐成为欧洲移民的主要集中地。18世纪中期,移民已达200万。欧洲人到新大陆以后,对美洲实行残酷的殖民掠夺,对印第安人实行大屠杀,罪恶的贩奴活动也于16世纪30年代盛行,此后长达3个世纪,使非洲人口损失近1亿多人口。中国人向外迁移开始于汉代。唐代,海上贸易发达,一些华人移居马来半岛和瓜哇等地。宋末元初,因战乱,宋遗民大批涌向海外。明代中期以后,随着新航路的出现,东西贸易的发展,大批华人奔赴南洋。鸦片战争后,中国被迫对外开放,沿海各省的民众大量到海外谋生。直到新中国建立的109年间,出国人数多达一千多万,遍及世界各地。据统计,现今在国外的华侨华裔约有2300多万人。

——摘编自王恩涌的《人·地·文化》

材料二 秦代有计划地向南方长江、闽江和珠江流域推进,设置郡县,开凿灵渠,派遣50万人南戍五岭,这对南方地区的开发是一个重要的促进。两汉时期南方又有了一定发展,当时南方王工吴国“东有海盐饶,章山之铜、三江、五湖之利,亦江东一都会也。”西晋末年永嘉治乱,中原人民避乱南下的,史称“扶携接踵”。中唐安史之乱导致了北方人口的又一次大规模南流。在迁徙群体中不仅有百姓,还有众多的富商大贾、文人墨客,直至宦官大族、皇亲宗族等无所不包。这些不同阶层的群体迁入江南地区后,基本上是各司其职、各操旧业,使长江流域自东晋南朝以来已经得到发展的社会经济更加迅速地增长起来。宋室南渡后,北方人民因不堪忍受女真贵族的压迫而流亡江南者日众,南方经济超过了北方。完成了经济重心南移的过程。

——摘编自张冠梓《试论古代人口南迁浪潮与中国文明的整合》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时世界人口迁徙的主要趋势并分析其不同影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概述中国古代人口南迁的原因。