材料一 《大清律例》规定:“凡国人在蕃托故不归,复偷漏私回者,一经拿获,即行正法。”1860年中英《北京条约》规定:“凡有华民情甘出口,或在英国所属各处,或在外洋别处承工,俱准与英民立约为凭,无论单身或愿携带家属,一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”,中法《北京条约》也做出了类似规定。……1866年,清政府与英、法两国签订了《续定招工章程条约》,第一次全面提出了华工的权利及招工各国应负的责任,包含了工期、工时、工资、期满安置、患病医治等。

材料二 近代美国华人移民绝大部分来自广东沿海地区,且多为自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。

中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的职业变化》

请回答:

(1)根据材料一,指出清政府在中国人出国问题上态度的变化。结合所学知识,分析这一时期大量华工出国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代美国华人移民的特点。并谈一谈华人移民美国带来的历史影响。

材料一 是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤不肖俱尽其力矣。

――《韩非子》

材料二 春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以统一,法制数变,下不知所守。臣愚认为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭患,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

――董仲舒《春秋繁露》

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,日:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,日:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣!

――黄宗羲《明夷待访录》

请回答:(1)指出三位思想家所处其时代特点。

(2)三段材料反映的政治观点有何不同?结合当时的时代背景,谈谈黄宗羲这种思想特点形成的原因?

(3)材料一、二和材料三有什么本质上的差别?为什么会有这种差别?

材料一 19世纪初,德国开始出现新型大学,其典范是1810年创建的柏林洪堡大学。洪堡大学保障研究和教学的自由,教授须进行科学研究,并将其研究成果公开出版。从19世纪40年代起,德国大学享誉世界,吸引了众多的外国学生和研究人员。德意志帝国时期,德国在校大学生人数出现高速增长。1870年,综合性大学学生人数为14157人,1914年为60225人,增长300%以上。19世纪末20世纪初,商业高等学校也纷纷建立。1898年,莱比锡商业高等学校首先建立,此后,科隆、法兰克福、柏林、慕尼黑商业高等学校相继建立。技术高等学校的发展更为迅速,1870-1914年技术类高校的学生人数由2242人增加到了11451人,增长了400%以上。

——摘编自邢来顺、吴友法《近代德国工业化过程中教育事业的发展)

材料二 1946年法国成立了国家计划委员会。在第二个国家计划期间(1954-1957年),教育被提到议事日程。计划委员会通过普查后认为,应当看到教育促进经济增长的作用,应把教育作为一种“投资”。从1950年到1957年,法国教育经费占国家预算的比例从6.65%上升到了10.3%。1956年,法国首次“全国科学研究与科学教育”讨论会召开。会议呼吁,高等教育要大力发展新兴学科,如遗传学、原子物理、信息与对策论等。这些建议得到了法国决策者的首肯,从50年代后期开始,法国实行了通过发展科学研究来促进工业增长的科研政策。

——摘编自王晓辉《20世纪法国高等教育发展回眸》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括德、法两国高等教育发展的相似影响。

(2)关于高等教育的改革发展,从德、法两国的发展历程中可以总结出哪些重要经验,并结合上述材料和相关课程知识进一步谈谈你对“把教育作为一种‘投资’”的理解。

材料一 汉唐时期我国的对外贸易通道主要是陆上丝绸之路,到了两宋时期,海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路,成为对外交流的主要通道。对于海上丝绸之路在两宋时期兴盛的原因,学界有三种说法比较流行:一是“陆丝”阻断说;二是技术推动说;三是世界格局变动说。上述看法均有道理,并具有相当史实基础。如果放宽视野,经济因素是晚唐以及我国海上丝绸之路物兴的极本动因。

——摘编自柳平生、葛金芳《试析宋代海上丝绸之路勃兴的内在经济动因》

材料二 草原丝绸之路初步形成于公元前5世纪前后,其产生与游牧民族“逐水草迁传”的生活习俗以及都落之间的战争有关。匈奴族的南下与西迁将蒙古草原地带的丝绸之路进行了强有力的连搬与拓展。随着唐朝对漠北草原的统一,草原丝绸之路得到进一步发展。在元朝,驿站制度构筑了连通漠北至西伯利亚,西经中亚达欧洲、东抵东北、南通中原的发达交通网络,草原丝绸之路的发展与繁荣达到顶峰。草原丝绸之路既是政令、军令上传下达的重要通道,也是对外进行商贺往来的主要线路。但随着元朝的覆灭,这条通道走向衰落,这就使生活上高度依赖中原农耕地区的草原游牧民族倍感不适。在这样的背景下,作为新的丝绸之路形态的万里茶道应运而生。

——摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》等

材料三 2017年5月,俄罗斯驻中国大使提出在“一带一路”框架下共建“冰上生绸之路”的设想,同年7月4日,国家主席习近平在会见时任俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示,中方致力于与俄方共同打造“冰上丝绸之路”,以此来落实好两国的贸易互联问题。“冰上丝绸之路”建设为两国地区合作、航运开发、北极治理等领域带来契机,也可成为两国蓝色伙伴关系建立的开端。蓝色发展理念的丰富与蓝色活动的开展将推动两国在新型大国关系的框架下不断加强合作,继而推动中俄周边海洋命运共同体的构建。

——摘编自白佳玉、冯蔚蔚《以深化新型大国关系为目标的中俄合作发展探究一从“冰上丝绸之路”到“蓝色伙伴关系”》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代海上丝绸之路兴盛的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括草原丝绸之路的特点并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈21世纪中俄两国倡导共建“冰上丝绸之路”构想的时代价值。

材料一 大约早在明万历十三年,在马尼拉经商的西班牙人曾把其在当地雇用的中国仆役等带到墨西哥。这大概是“苦力贸易”最早的前身。以契约工形式把中国东南沿海一带贫苦劳动人民拐骗至拉丁美洲当劳工,是随着西方殖民主义东侵在19世纪中叶发展起来的。“苦力贸易”大致分为三个阶段:(一)鸦片战争以前,人数不多且非法。(二)从1840年到1874年是高潮时期。其中在第二次鸦片战争使“苦力贸易”合法化后人数暴增,去向以古巴、英属圭亚那和秘鲁等地为主。(三)从1875年到20世纪初,“苦力贸易”禁止后以“自由移民”的幌子进行拐骗,不过人数已锐减。

——摘编自罗荣渠《十九世纪拉丁美洲的华工述略》

材料二 拉丁美洲的物质文明和精神文明是奴隶创造的,其中就包含着广大华工。秘鲁由于有了苦力的劳动,其甘蔗在1875年产量增长35倍以上。张荫桓在其《三洲日记》中记叙:“秘民……遂亦种稻,赖华工为之,岁仅一获,米却不恶。”直至今日秘鲁水稻的单产量仍居拉丁美洲首位。由于“苦力贸易”比非洲“黑奴贸易”有过之无不及,华工们反殖民奴役的斗争同拉美各国被压迫人民反对殖民压迫的斗争紧密结合。拉丁美洲各地的华工在解除契约以后,很多人成为独立的劳动者,他们勤奋、简朴的作风给当地留下了深刻印象。然而西方新老殖民者和种族主义者却极力抹杀这一事实,给华人苦力贴上“黄祸”和“民族灾难”的标签。

——摘编自张铠《十九世纪华工与华人对拉丁美洲的历史贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拉丁美洲华工“苦力贸易”的特点并分析其背景。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述拉丁美洲华工“苦力贸易”的影响。

(3)综上并结合所学知识,谈谈你对19世纪拉丁美洲华工“苦力贸易”的认识。

材料一 “狗去猪来”这句俗语很快在光复初期的台湾社会流传开来,……试看当时《台湾文化》杂志的说明:“本省人把日本人叫做狗,因为日本人很凶恶的压迫本省人……。本省人起先很尊敬外省人,后来看透了一部分外省人的行为,有点像猪,因为猪是‘不洁不净’、‘光食而不做事’的动物,‘不洁不净’就是贪污……”在许多台湾人看来,狗虽然很凶狠且吵闹,但做条看门狗,还能发挥看家作用,然而猪却“只会吃而不会做事”。相比较而言,一部分台湾人失望之余甚至认为“狗”反而变得可爱起来,并开始怀念起日本人和日本的殖民统治。

——摘自刘凌斌《以台湾政治势力的记忆建构为中心》

材料二 2004年台湾地区领导人陈水扁迫不及待地公布了《普通高级中学历史科课程纲要草案》。这份课纲最大特点在于完全采用了“同心圆史观”……于2006年秋天开始正式实施。

图由“两蒋”主政时期的“中华史观”(将台湾史置于中国史的架构内)到陈水扁时期的“同心圆史观”(同心圆历史课程架构将台湾本土史、中国史、世界史并列)。

——摘自关培凤、万佳《历史教育与国族认同:台湾地区高中历史课纲变迁研究》

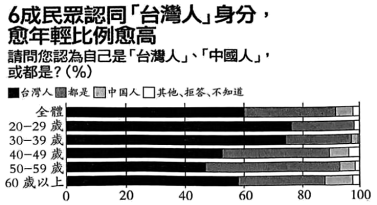

材料三 2018年《海峡导报》报道了台湾地区某杂志对“台湾人国族认同”的民调数据,备受两岸学术界关注。

(1)提取材料一中与历史兴趣小组研究课题相关的信息,并说明相关信息的研究价值。

(2)根据材料并结合所学知识,针对上述研究课题,分别指出材料二和材料三的史料价值及其不足。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出台湾人的国族认同呈现混乱状态的原因,并谈谈你的认识。

材料 源于近代欧洲的“文明”,在19世纪成为西方国家进行殖民扩张的辩护词,它们认为,文明可以普遍化。1959年,有欧洲历史学家认为,文明是一个具有边界的区域,需要借鉴其他文明的成分,同时抵制那些不利于自身的因素。

——据马克垚主编《世界文明史》等

根据材料并结合所学知识,分析该历史学家文明观念形成的国际政治背景,并简要谈谈不同文明相处的正确方式。

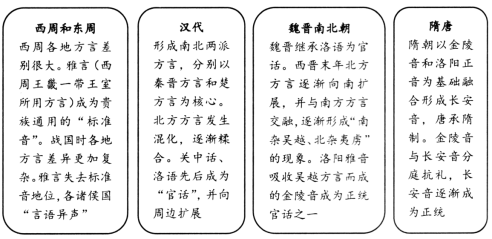

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代官话发展演变趋势并分析其背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(3)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

近代教育平民化

材料一 自中世纪起,英国贵族就是社会的主导阶级,只有贵族、高级教士等社会上层的子弟才能接受正规教育,社会下层被排除在教育之外,他们往往认为教育是浪费时间和金钱的,不愿意去为了受教育而占用劳作时间。然而,16世纪以来,城市发展带来的商业、贸易、管理等职业的出现以及一系列由私人捐资创办的慈善学校雨后春笋般的出现,在一定程度上扩大了受教育的阶层,使教育向着大众化方向发展。

——据杜冰川《英国贵族精神与精英教育传统探析》等整理

材料二 明治五年(1872年)8月3日正式颁布《学制》,它与日本近世教育相比,它打破身份限制,推出四民平等(四民指日本封建时代士、农、工、商四等级)的全民教育理念。允许平民进入各类学校,明确否定了过去教育“把学问当作士人以上之事”,做到“从现在起教育应普及全体国民(贵族、前武士、农民、手艺人、商人和妇女),要使农村中没有文盲家庭,家庭中没有文盲成员”。

——摘编自杨洋《明治前期教育改革再思考:兼论日本吸收外来文化之个性》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析16世纪以来英国教育平民化的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对近代教育平民化的看法。

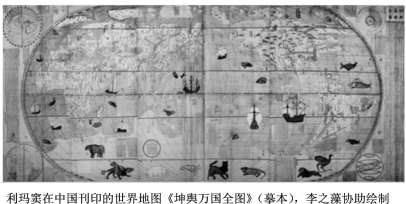

材料一

材料二

| 时间 | 中国视角·世界认知 |

| 16世纪末17世纪初 | 地如此其大也,而在天中一粟耳,吾州吾乡,又一粟中之毫末,吾更藐焉中处,而争名竞利于蛮触之角也欤哉…… ——光禄寺少卿李之藻 |

| 19世纪中期 | 编撰完成《海国图志》《瀛寰志略》《康輶纪行》《海国四说》等著作。 |

| 19世纪末20世纪初 | 编译出版《埃及近世史》《亚细亚西部衰亡史卷》《波兰衰亡史》《西力东侵史》《俄国蚕食亚洲史》《英民史记》《法兰西革命史》《美国独立史》等著作。梁启超发表《新史学》等文,指出:“今世之著世界史者,必以泰西各国为中心点……中国史在世界史中,当占一强有力之位置也。” |

| 20世纪20年代 | 《西洋史要》出版,封建社会、农民战争、资产阶级革命、英国宪章运动、工业革命、资产阶级、无产阶级、空想社会主义、科学社会主义、民族解放运动、巴黎公社、帝国主义、资本输出、第一国际等概念支撑了全书的总体结构。 |

| 20世纪90年代 | 吴于廬、齐世荣主编的《世界史》六卷本出版,对世界各地区的经济、文化交往着墨更多,并将中国史纳入世界史体系。 |

| 2023年 | 《新世界史纲要》出版,主编钱乘旦在前言中写道:“宗旨是探讨我国自己的世界史知识体系,为书写中国风格的世界史教科书搭建框架。” |

(2)“中国风格的世界史教科书”应该有何特色?结合史实谈谈你的理解。