| 节名 | 时间 | 说明(起源、习俗、影响) | |

| 中国节日 | 春节 | 农历正月初一 | 庆祝春节的习俗活动以祭祀祖神、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容,形式丰富多彩,带有浓郁的民族特色。 |

| 清明节 | 公历4月 4日至6日 | 最早只是一种节气的名称,后来与寒食风俗相融合,形成一个祭祀祖先的节日。清明祭祖,慎终追远,是中华民族认祖归宗的纽带。 | |

| 中秋节 | 农历八月 十五日 | 中秋节的起源和农业生产有关,秋天是收获的季节。中秋节以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡,思念亲人之情,成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。 | |

| 西方节日 | 情人节 | 公历2月 14日 | 情人节又叫圣瓦伦丁节,是西方国家的传统节日之一、起源于基督教。原流行于欧美,现在中国也广泛流行。 |

| 万圣节 | 公历 10月31日 | 是基督徒崇敬和纪念所有基督教圣徒的节日,在1840年左右传入美国之后,节日逐渐演变成人鬼同乐的“狂欢节”。 | |

| 圣诞节 | 公历 12月25日 | 圣诞节是一个宗教节日,因为把它当作耶稣的诞辰来庆祝,故名“耶诞节”。从最初的宗教节日,发展成为一个具有全球性的节日。 | |

材料 古代东西方文明的汇聚与传播反映出这样一个事实,一种文明要想永葆青春,必须积极吸收各种外来文明,并加以改良,因为文明之间的交流会产生一些新结果……故不同文明间的适当融合往往会产生一种和谐文化,给社会成员带来安全感和满足感……另外,一种文明的成长、发展并不是在封闭的状态下进行的,它总是在与各种外来文明的冲突中来调整、改良自身不完善的地方,从而具有更强的生命力。

——摘编自陈垣《文明的汇聚与传播——古代世界文明之交流》

阅读材料,提取材料中的历史信息结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史实准确,逻辑严谨,表述成文。)材料 人口移动或迁移,无疑是受利益驱动的,但从社会角度看,却是在特定的社会生产方式制约下进行的。从本质上说,人口迁移是一种社会经济现象。形成人口迁移的因素是多种合力。西方学者在研究中提出了一系列人口迁移理论,如赫伯尔1938年提出的“推动—拉力”理论、1962年美国学者舒尔菠提出的“成本—效益理论”等等。

—摘编自江立华《转型期英国人口迁移与城市发展研究》

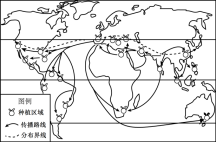

结合所学知识,另拟一个探讨世界近代人口变化的角度,并加以阐释。(要求:角度明确,史论结合,论证合理,逻辑清晰。)材料:中国最早栽培柑橘,且已有4000多年的栽培历史。柑橘在唐代传入日本,公元1471年又从中国传入葡萄牙。后来哥伦布将其带到美洲。在甜橙基础上培育出的脐橙成为美洲重要品种。18世纪,瑞典植物学家奥斯贝克在广州记录了当地柑橘品种,并把标本带回国。西班牙在18世纪末就出现了商业化柑橘种植园。20世纪初,美国植物学家施永格在中国发现了宜昌橙等耐寒柑橘品种,将其引入美洲,用于改良品种。现在柑橘栽培遍及五大洲,年产量10282多万吨,种植面积10730万亩,均居百果之首。下图是柑橘的传播路线示意图。

在中国文化中,“和”与“同”是严格区分的两个概念。《国语》说,“和实生物,同则不继”。“同”是指同类事物的简单重复或机械叠加,而“和”的前提恰恰是“异”。中国人认为,尊重和包容差异性,让不同事物或不同要素按一定规则进行相互补充、相互配合,才能形成一个有内在生命力的有机整体。任何一种文化要想永葆生机活力,都必须保持开放胸怀,不断吸收借鉴新的文化要素。

——摘编自郜建华《兼收并蓄有容乃大——深刻把握中华文明突出的包容性》

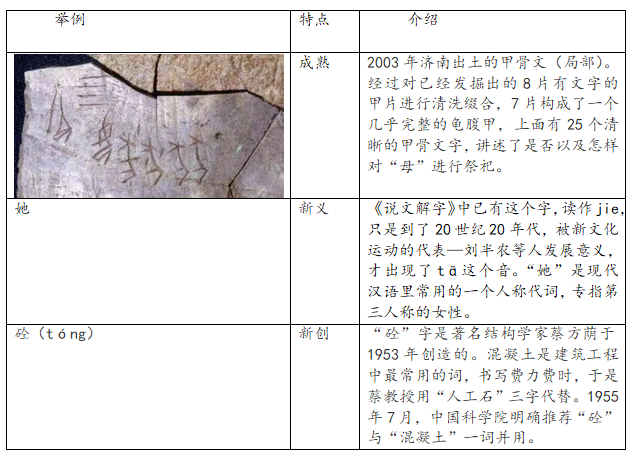

提取材料信息,拟定一个主题,表述成文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文。)中华文明的创新性源自中华民族的创新精神。从历史文献记载来看,中华民族向来崇尚创新创造,主张革故鼎新。《周易》中的“富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易”、《礼记·大学》中的“苟日新,日日新,又日新”等语,都饱含着创新精神。公元554年成书的《魏书》首现“创新”一词,书中记载“革弊创新者,先皇之志也”。几千年来,创新精神活跃于中华民族各个历史时期,体现在中华文明各个方面。中华文明在应对内外环境变化中不断变革,在传承的基础上不断创新,因而能够始终保持生机活力,成为人类历史上唯一一个绵延5000多年至今未曾中断的灿烂文明。

—何星亮《深刻理解中华文明的创新性》

根据材料并结合中国史的相关知识,就中国历史某一方面的创新与变革加以阐述。(要求:自拟标题,观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)材料 在人类总体的发展过程中,价值观念不同的群体之间相互往来,协作是经常的,且是历史的系统的,但是矛盾冲突也是不免的。只要大家不采取唯我独美的本位中心主义,容忍不同价值信念的并存不悖,群体间可以在求同存异的原则下和平共处并为进入融合一致的美好社会准备条件。“美好社会”的内涵是各群体从不同客观条件下取得生存和发展的长期经验中提炼出来,在世世代代实践中逐步形成的。所以,不同的群体对“美好社会”可以有不同的内涵,“各是其是,各美其美”是各群体社会生活所赖以维持的价值体系。

——摘编自费孝通《对“美好社会”的思考》

根据材料,围绕费孝通先生对“美好社会”的思考,自拟论题加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰)

材料一

| 儒家经典 | 观点 | 解读 |

| 《礼记·大学》 | 提出了“修身齐家治国平天下”。 | 家是国的基础,国是家的延伸,国家与家庭、社会与个人密不可分。一个人树立治国的志向,首先要从修身齐家做起,这成为历代有志之士的追求。古人说“一屋不扫何以扫天下”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“天下兴亡,匹夫有责”,这些都是讲修身与治国的关系。经历了近代列强侵略、国破家亡的苦难与伤痛,家国情怀被赋予新的时代意义。 |

| 《孟子》 | 解释说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”。 |

材料二

| 仁人志士 | 历史贡献 | 解读 |

| 汉朝班超 | 一家数代对国家强盛、边疆巩固作出了贡献。 | 学习中外历史知识,每个爱国学子都要把增长知识、学好本领与国家的富强联系起来。 |

| 著名政治家和学者梁启超 | 不仅本人对国家发展作出了贡献,他的九个子女也都成为有用之才;中国航天奠基人之一梁思礼院士是梁启超的少子,在被问及从父亲那里继承了什么时,他说:“爱国!”。 | |

| 回族青年马本斋和他的母亲 | 英勇抗日的事迹,传颂至今。 | |

| 中国共产党人更是体现家国情怀的典范 | 方志敏被捕入狱后写下的“假使能使中国民族得到解放,那我又何惜于我这一条蚁命!”“假如我还能生存,那我生存一天就要为中国呼喊一天”的名句,激励着一代代中华儿女前仆后继。 |

材料三

| 仁人志士 | 名言 | 解读 |

| 陆游 | “位卑未敢忘忧国。” | 铭记历史,对民族和国家的责任与担当。 |

| 文天祥 | “人生自古谁无死,留取丹心照汗青。” | |

| 林则徐 | “苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。” | |

| 赵一曼 | “未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。” | |

| 钱学森 | 科学没有国界,但科学家有自己的祖国”。 |

(要求:观点明确,结构合理、史论结合,表述成文。)

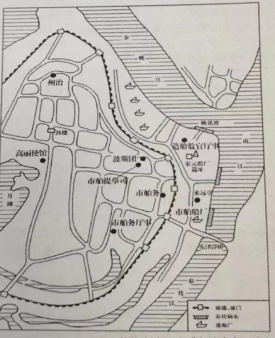

材料 宋元时期的明州(宁波)是重要海港城市,也是一个繁忙的国际贸易基地。下图是宋元明州(今宁波)市舶遗址示意图:

——摘编自薛风旋《中国城市及其文明的演变》

提取材料中的信息并结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

提取材料中的信息并结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)