材料一 诸番有黑白二种,皆居泉州,号蕃人巷。每岁以大舶浮海往来,致象犀.玳瑁.珠玑.玻璃.玛瑙.异香.胡椒之属。

材料二 泉州市舶司遗址(下图)

材料三 妈祖文化肇于宋、成于元、兴于明、盛于清、繁荣于近现代。妈祖信俗,是以崇奉和颂扬妈祖的“立德.行善.大爱”精神为核心,民间在出海前要先祭妈祖,祈求保佑顺风和安全。到目前为止,妈祖文化传播区域已达46个国家和地区。

——摘编自《中国旅游报社》2020.11

材料四 1514年意大利乔凡尼·贝利尼的名画《群神宴》

任选两则史料阐述其在论证“泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心”这一主题中有何价值?

材料 下图为一件1911年生产的荷兰代尔夫特蓝瓷波尔斯酒瓶,出土于20世纪七八十年代的山东滨州,瓶身标有的“TLOOTSJE”是源于1575年的荷兰酿酒公司的名称,该公司发家的酒类中添加有来产自印度的药草和香料,这一酒类持续风靡了400余年。而这件商品在当时是如何流入到当时较为偏远的山东滨州,则存在着多种猜测。

——以上材料均源自山东省滨州市博物馆馆藏陈列

根据上述材料,从中挑选两条信息,分析其史料价值,并做出合理推断。

材料 2020年第23期《求是》杂志刊发了习近平总书记重要文章《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深韵中华文明》文章指出,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景“考古发现的遗物、建筑遗址等反映社会礼仪的物化载体,可以作为中华文明起源更为独特的认定标准”。

考古发现 | 基本介绍 |

| 河南偃师二里头都邑多网格式布局 | 考古人员在中心区新发现更多主干道路及其两侧墙垣,并推测作坊区、宫殿区、祭祀区以西至少各存在一个分区。研究发现,二里头都城为宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局,显示当时有明确的规划,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式,是二里头进入王朝国家的最重要标志。确认它是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城。目前,学术界普遍认为这是夏代晚期都城 |

| 河南安阳殷墟商王陵及周边遗存 | 是我国目前已知最早、最完整的王陵墓葬群,被学术界公认为殷商时期的王陵所在 |

| 贵州贵安新区大松山墓群 | 共发掘墓葬620余座,发掘的墓葬时代从两晋一直延续到宋元明时期,反映了黔中地区古代文化进程 |

| 吉林珲春古城村寺庙址 | 遗存面貌清晰地反映出高句丽、渤海国佛教物质文化在中原地区影响之下传入与发展的历史事实 |

| 河南开封州桥及附近汴河遗址 | 州桥是运河遗产中的典型代表,还原了大运河及东京城繁荣宏大的历史场景 |

| 浙江温州朔门古港遗址 | 为温州作为龙泉瓷大规模外销的起点港和海上丝绸之路重要节点城市提供了重要实证 |

——选自《2022年全国十大考古新发现》

(1)题中史料是何种史料?关于我国文明与国家的起源存在多种起点的假说,分析其原因。(2)从材料中提取2个或以上考古新发现信息并结合所学知识,自拟一个论题,并对其加以阐释。(要求:论题明确,表述成文;叙述完整,史论结合;条理清楚,逻辑严密)

材料 下表为人类文明交流的部分史料

| 区域 | 时间 | 史料 |

| 非洲 | 前13世纪 | 埃及雕刻中出现赫梯战车形象 |

| 欧洲 | 前5—前1世纪 | 塞浦路斯、撤丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文 |

| 亚洲 | 646年 | 日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度 |

| 亚洲 | 771年 | 阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字 |

| 美洲 | 15世纪 | 哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类,大麦和各种果树等”运往美洲 |

| 欧洲 | 1750年 | 普鲁士政府法令规定“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物。” |

| 亚洲 | 1912年 | 南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则 |

材料 “文化认同”

| 史料 | 出处 |

| 周王战胜商王后,为稳定政局,曾大封亲戚,在夷人地区(今山东)建立鲁、齐等国,以资镇守,并封建传说中的华夏古国夏人后裔于杞(邻近河南),其后杞移徙到山东境内。 | 《礼记》 |

| 春秋初期(公元前八世纪末)以来,长期与鲁国联姻的杞国,因行礼不敬,而常与鲁国发生磨擦。春秋中期,鲁国甚至因杞国行夷人之俗,不愿视杞为政治同盟。 | 《春秋》 |

| 春秋晚期(公元前六世纪下半),华夏盟主晋国(今山西)国君要求列国派人协助修葺母家杞国的城墙,但遭列国以杞是夏人后裔却行夷礼为由,反唇相讥。 | 《左传》 |

材料 以“文明的碰撞与融合”为主题的某研究性学习小组展开了相关的理论学习与史料搜集工作,形成如下学习笔记。

| 观点 | 文明因交流多彩,文明因互鉴而丰富——仲音 我们要尊重文明多样性,推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生,不能唯我独尊、贬低其他文明和民族。 ——习近平 |

材料 | 作为鲜卑族政权,拓跋宏大力推行汉化改革,移风易俗,为了更好的学习汉人文化,他将首都从平城迁至洛阳,经济上实行均田制,军事上向南发动对南朝梁国的战争,大力开疆拓土。最终鲜卑族融入华夏文明圈,长期战乱的中原大地再次焕发生机,而孝文帝的改革比彼得足足早了一千多年。由于其改革极大推动华夏文明发展,所以孝文帝被认为是最伟大的少数民族政治家之一。 ——摘编自百度文库 鸦片战争前,中国作为东方的大国已经经历了两千年的封建文明史,它的文化曾经一度辉煌,对周边邻国产生过巨大的影响,中国人对自己的文化具有不言而喻的优越感。鸦片战争中,西方列强用坚船利炮轰开了中国关闭的大门,使中国看到了自己与西方国家之间的差距,开始了洋务运动,戊戌变法等学习西方的行动。西方列强通过战争强行打开了近代中国的大门,“西方文化也通过战争、暴力和对中国的掠夺强行向中国输入”引发了之后半个世纪中西文化的激烈冲突。 ——摘编自百度文库 说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济.市场经济不能说只是资本主义的。市场经济,在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。 ——摘编自1 979年11月26日,邓小平在一次接见外宾时的谈话 |

材料:中国自古以来就有“文史合一”“诗史合一”的传统,“以诗文证史”是中国学术传统的自然演变。“以诗文证史”是指以诗词歌赋和笔记小说等文学作品作为史料来研究历史和书写历史。宋代以来的史家开始自觉地将诗文作为史料使用,形成了“以诗文证史”的史学传统。中国现代史家继承和发展了这一传统,陈寅恪是其中最有成就的史家。他大量运用古诗和小说等古诗文治史,写出大量以诗文证史的著述,其中《元白诗笺证稿》和《柳如是别传》为经典之作。

——摘编自徐国利《陈寅恪对“以诗文证史”史学传统的继承和发展》

结合材料,综合运用历史学科核心素养,任选你所学的一篇(首)诗文,阐释其“文(诗)史合一”的传统。(要求:明确写出文章篇目,史实清晰,史论结合,阐释合理)

史料一 欧洲人在技术(包括军事技术在内)、经济和行政上的成就远优于亚非地区的人民。借着这些成就,欧洲人能够让亚非地区的人民在世界市场上享有他们的成品,大量工业生产的利益,改进了的生产力,较佳的保健教育,内政上的安全以及改善了的行政……并且把亚非地区导向一个以技术与理智为基础的世界社群。

史料二 欧洲人借着滥用他们军事上的优势,并且受他们工业家渴求廉价原料所推动,以及为他们的大量生产找市场,欧洲国邦的政府把亚非地区独立的人民拉到他们的轴心里去,在经济上剥削他们,挫折其本土经济的成长和民族的生活,否认他们自决的天然权利,攻击他们的文化,并且把他们暴露在所谓西方文明的罪恶之下。

——以上均摘编自《殷海光文集》

【探究】分别概括史料一、二的主要观点并指出其立场,并依据中国近代前期的有关史实进行论证。

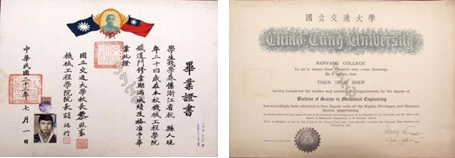

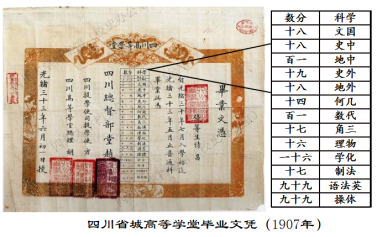

毕业证是教育发展史中存史、证史、续史的重要依据。《中国近现代高等教育文物史料图鉴》“毕业证书”卷收录了上自晚清、下至20世纪五六十年代全国高校毕业证书180件,尤其是重点院校毕业生学历资格证明之轨迹。那一张张泛黄的毕业证书,风干的笔墨,见证了中国近现代教育的发展历程,带有各个年代的时代印记。

材料一 四川省城高等学堂培养了一大批优秀学生,如共和国元帅朱德,1906—1908年在四川省城高等学堂体育科甲班学习。在校期间,他接受了民主革命思想的影响,这是他“走向革命之路”的起点。

材料二 下图是国立交通大学1934届校友、“两弹一星”元勋钱学森的中、英文毕业证书(正反面)。此时的交通大学有着“东方麻省理工”的美誉,培育了一大批国之栋梁。

阅读图片,找出共同之处,并运用中国古代史的知识,写一篇历史小论文(要求:逻辑严密,观点明确,史料充分)