材料一 鸦片战争后,清政府屈服于西方列强,允许英、法等国在中国招募华工,广西有人开始被运往国外。1876年,北海(当时属广东管辖)被辟为对外通商口岸后,从北海口岸出国的华工,每年多则4000人,少则数百人。1897年,梧州被辟为对外通商口岸。1904年,英国在梧州设立“契约华工”接收站。

——摘编自石维有、张坚《华侨华人与西南边疆社会稳定》

材料二 清末的广西社会由封建社会向半殖民地半封建社会过渡,在此社会转型的特殊时期,出现了大批的海外移民。清政府的残酷压榨,再加上天灾频仍,大量破产的百姓纷纷外逃。此外,在当时“西学东渐”的影响下,许多广西学子出洋留学,也成为海外移民的重要组成部分。

——摘编自梁茜茜《论清末广西海外移民的类型及特点》

材料三 1940年,日军将越南作为向中国华南进攻及发动太平洋战争的军事基地,导致广西边境交通受阻,广西人迁居海外的人数剧减。日军发动太平洋战争以后,南进侵占东南亚,大约有11万侨胞又迁回广西。而广西一大批爱国志士,利用广西的特殊地理位置,移迁至越南开展抗日救亡活动。1942年,中国远征军进入缅甸,抗战胜利以后,因为各种原因,少数广西籍士兵流落在缅甸和印度。

——摘编自向大有《民国时期广西向国外移民三个时段社会背景特征》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清末广西人口大量外迁的背景。(2)根据上述材料,指出相较于清朝末年,抗战时期广西人口迁移的特点,并结合所学知识予以说明。

材料一 从我国历史发展看,早在二千多年前,孔孟就主张增殖人口、重视人口品质。《周礼•秋官》记载:“司命掌登万民之数,自生齿以后,皆书于版……献其数于王。春秋战国时期,越王勾践提倡早婚。商鞅提出了“制工分民之律”的思想,注意人口管理。西汉时期的著名思想家晁错主张,要使百姓乐迁,必须在经济上、政治上给以优厚待遇。东汉末年的徐干提出了“民数周为国之本”,指出搞好人口调查是国家制订政治、经济政策的基础。唐代杜佑的《通典》之“户口人口论”认为,人口多少与经济发展有密切关系。到了宋朝,南方户口日益繁盛,苏轼主张将人口从稠密地区移向稀疏地区。

——摘编自崔乃琪,陶器《浅论中国古代人口思想之发展》

材料二 19世纪法国人口增长表

| 年代 | 初期人口(百万) | 末期人口(百万) | 年均增长人数 | 年均增长率(%) |

| 1816—1846 | 30.0 | 35.4 | 180,000 | 0.55 |

| 1846—1866* | 35.4 | 37.4 | 100,000 | 0.27 |

| 1866—1886** | 36.5 | 37.9 | 70,000 | 0.19 |

| 1886—1901 | 37.9 | 38.4 | 33,000 | 0.08 |

法国在历史上一直是欧洲的人口大国,16世纪人口已是欧洲第一位,一直到19世纪70年代一直名列前茅,法国人口过剩在16世纪就已经成为事实。而且法国还是农业为主的国家,1804年颁布的《民法典》强制规定,所有子女必须平分上一代的遗产,使得法国农民开始限制生育,因为他们不愿自己的土地被分得过于破碎。……19世纪法国城市小资产阶级将精力、金钱主要用于自己与子女的教育上,他们渴望更高层次的物质生活和精神生活,不愿养育更多的子女。法国也不曾出现过可与其他国家相比的农业革命,也未出现过工业的急剧增长,工农业均呈现缓慢、渐进发展的趋势。

——摘编自宋严萍《十九世纪法国人口的缓慢增长及原因》

材料三 党的二十大报告将人口规模巨大的现代化作为中国式现代化的首要特征。因此,深入探讨人口负增长背景下的中国未来人口发展战略,并在落实生育支持、应对人口老龄化、推进新型城镇化和乡村振兴等方面综合发力,切实将人口规模巨大转化为建成社会主义现代化强国的强劲动力,已经成为党和政府以及学术界亟待解决的重大理论和现实问题。

——摘编自王军《人口负增长背景下人口规模巨大的现代化及其人口发展战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代人口思想的特征并分析其价值。(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪法国人口发展趋势并分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口负增长背景下中国人口治理的认识。

材料一 豫剧定型于清末。流传广泛的原因在于它的“形式重于内容”:它不是一味追求自己内容的文学性、高雅性,而是着重发展自己的对普通大众的吸引力。豫剧出自底层大众,表达着底层民众自身的精神追求。如剧目《七品芝麻官》,描述了主角唐成对自己苦读诗书进而成为进士的过程。进入民国后,中国面临内忧外患的生存压力,樊粹庭等一批知识分子创造出一系列新戏曲,如常派的《花木兰》等剧目,将花木兰这一文学形象刻画成为抵御侵略的样板。在各类剧目的空间设定方面,主要确定在河南当地,剧中的各类典故也都是以河南常见的各类典故为主。如花木兰的故居在商丘市虞城县,《穆桂英挂帅》、《秦雪梅》、《包青天》都是以河南最为繁盛的宋代为背景,设定的空间也不外乎于开封及其周围的各个地点。

——摘编自武强《河南豫剧剧目之历史考察》

材料二 新中国成立后,大量戏曲被搬上银幕。1956年10月,《花木兰》搬上银幕,标志着豫剧电影诞生。拍摄电影时,主要是对其艺术成就的忠实记录。“文革”后,豫剧电影迎来新一轮发展高峰。1979年,豫剧《七品芝麻官》被北京电影制片厂搬上银幕,吹响了新时期豫剧电影百花争胜的号角。20世纪90年代以来,因计划经济体制调整,原有戏曲电影生产模式被打破。新世纪以来,豫剧电影逐渐走出凋零状态。豫剧电影工作者保留豫剧艺术魅力的同时,加大电影技术运用以展现剧种自身优势,更注重演员内心体验,呈现诸多舞台上无法呈现的艺术效果。

——摘编自张青飞《豫剧电影的历史及艺术嬗变轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括豫剧剧目的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立后豫剧电影曲折发展的原因。

材料一 1868年,明治天皇建立新政府,在执政初期还面临巨大的反政府势力,在矛盾丛生的执政早期,保持政权稳定、重建社会秩序、理清发展思路、推动革新进程是明治政府的第一要义。为了和俄国宣誓边境地区的主权,日本政府在边境地区开发自然资源,并兴办大量工厂,因而一些失地农民成为新兴产业工人。1870年,明治政府颁布《海外留学生规则》,在明治政府看来,劳工移民只会在西方世界留下日本不文明国家的印象,而留学生则代表了日本社会的精英,会提升日本的国家形象。明治政府在经济和社会等领域实施的一系列新政策,促进了大量剩余劳动力的出现和流动,但明治政府并未立即组织大规模海外移民,相反却颁布法律严禁任何日本劳工去夏威夷或美国大陆。据日本外务省领事移住部的数据,1868~1884年间,日本海外移民总数才1354人。

——摘编自杜娟《近代日本移民政策的转变》

材料二 1970年以来,中国掀起海外移民大潮,持续至今,成为世界移民大潮的组成部分。20世纪60年代中期,西方发达国家放宽对来自发展中国家的移民限制;1978年年底中国施行改革开放政策,放宽乃至取消对海外移民的限制。20世纪80年代以后,数以亿计的发展中国家移民涌入美国、加拿大、澳大利亚和西欧。随着全球化引发的人力、资本、技术和商品的世界性流动加速,1990年以来,发展中国家之间的移民也呈现汹涌之势。尤其是因为中国经济的强势崛起和国际化程度的加深,大批中国商民、留学生随着中国商品、产业与资本的输出以及对先进教育的渴求,奔赴世界各地。据统计,1978~2006年,每年出国留学的数量激增至20~30万人。即使回归比例在提升,滞留在外的留学人员数量也远超回国者。据《人民日报》2013年6月5日报道:“我国流失的顶尖人才数量居世界首位,其中科学和工程领域滞留率达87%”。

——摘编自庄国土《全球化时代中国海外移民的新特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明治政府初期限制劳工海外移民的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,指出1970年以后中国海外移民的特点及其原因。

材料一 毋庸置疑,英国工业革命时期需要人才,而同时这一大背景又为人才的发展提供了重要的契机。英国工业革命前后,人才所处的环境也对当时人才作用的发挥、工业技术的革新等产生了十分深远的影响。18世纪下半年的英国社会的每个角落都面临巨大变化,技术发明层出不穷,新兴行业与日俱增。随着工业革命后生产的发展,资产阶级需要经济、技术、医药、建筑、航海、艺术家等各类人才,这对世俗教育事业的发展提出了更高的要求。市民阶层送自己的子女上学成为普遍现象。甚至农奴阶层随着自由身份的实现和经济能力的加强,他们也享有受教育的权利。……英国社会在呈现出经济不断发展、民生渐趋改善的一面的同时,也始终面临着一些令人困扰的社会问题,贫困问题突出即是其中之一。为了缓解当时的劳资关系,英国政府在1700—1760年间,颁布了多个劳工法令,使劳工在雇主拖欠、克扣工资时提起申诉有了法律保障。

——摘编自张瑾《工业革命时期英国人才环境探究》

材料二 20世纪五六十年代,美国政界人士、经济学家带动科技人才观发生两重变革:一是将科技人才提升至影响经济发展和国家间竞争的决定因素;二是赋予其等同于商品和资产的属性,直接影响了美国对科技人才的需求标准。美国政府和企业密切配合,将移民作为科技人力资源的重要补充,利用大规模的商业宣传、海外招聘以及“凭才能换公民身份”策略,建立起对全球人才优先挑选配置的特权。英国、加拿大等主要西方发达国家效仿美国的改革,到20世纪60年代末多方多维参与的、常态化的国际人才竞争格局基本形成,重塑了国际移民的流动方向和特征。

——摘编自任慈《20世纪五六十年代美国对国际科技人才的争夺及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明工业革命前后英国人才所面临的社会环境。(2)根据材料二并结合所学识,分析20世纪五六十年代美国争夺国际科技人才的原因及影响。

材料一 二战后,黑人再次经历了城市化进程,他们从南部农村来到北部城市,该现象直到20世纪60年代也没有减弱。尽管许多黑人在经济地位上与白人处在同一个阶层,但黑人仍然面临着困境。一是教育、住房、交通和公共设施被隔离;二是就业上的歧视,黑人雇员不仅就业困难,而且工资低, 因此处于激烈的商业竞争旋涡之中。许多雇主认为市中心的黑人既无技术,也没有职业道德。

随着美国经济的变化,对包括黑人在内的少数族裔有着很大的影响。学者对美国52个大都市区研究表明,工厂地点转移导致10%~30%的工人失业,黑人失业率比白人失业率要高。1970年至1980年间,30%~50%的失业者来自黑人。这一变化使美国的少数族裔中出现了大量的底层阶级。与此同时,这种变化也体现在农村。从1970年到1985年间,南部乡村黑人,无论和农村的白人相比,还是和城市里的黑人相比都存在着持续地高失业率。

——摘编自石光宇《美国后工业化时代少数族裔经济地位研究》

材料二 党中央高度重视民族地区的经济现代化,在2012年至2021年的短短十年里,民族地区经济发展实现了巨大的飞跃,西藏、贵州、云南地区生产总值年均增长分别为9.5%、9.4%、8.4%,增速分列全国第一、二、五位。

党的十八大以来,民族地区的许多发展短板得以补齐,例如,2021年,民族地区共建成5G基站17.79万个,医疗卫生机构床位数增长73.7%,西藏乡镇、建制村公路通畅率分别为94.55%、77.94%,内蒙古在近十年累计实施老旧小区改造46.4万户、危房改造116.65万户,配套建成各类保障性住房和棚改安置住房160多万套。

——摘编自李伊《党领导各民族实现中国式现代化的三重逻辑探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国黑人群体面临的主要困境及其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国少数民族地区现代化发展的历史意义。

材料一 全世界的国际移民(外籍人口)由1965年的7500万增长到1990年的1.2亿,期间年增长率达1.9%。1990—1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入。欧洲、北美和澳大利亚—新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。北美和澳大利亚—新西兰的人口增长的1/3来自国际迁移,欧洲人口增长的88%来自国际迁移。二战后初期,大多数移民从事制造业和公共服务业。从80年代开始传统行业的劳动力需求减少,贸易、金融等行业的就业机会增加,全球劳动力的流动呈现出新的趋势。

——摘编自邬沧萍、陈卫《世纪之交的全球人口问题》

材料二 在世界范围内的跨国和跨区域人口迁移流动,特别是在多族裔的跨国、长距离人口迁移快速发展的背景下,“文化适应”“文化扩散”“文化融合”等问题日益凸显。人口迁移流动虽然能够使人才、技术和资金得到更为合理的配置,但复杂多样的全球人口流动也可能引发族裔间、群体间等深层次的排异反应,如与移民相关的种族矛盾及社会撕裂问题等。

——摘编自陆杰华《全球人口结构的变迁趋势及其经济社会影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪后半叶国际人口迁移的基本趋势,并分析其形成原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移带来的文化交流与碰撞的认识。

材料一 汉唐时期我国的对外贸易通道主要是陆上丝绸之路,到了两宋时期,海上丝绸之路逐步取代陆上丝绸之路,成为对外交流的主要通道。对于海上丝绸之路在两宋时期兴盛的原因,学界有三种说法比较流行:一是“陆丝”阻断说;二是技术推动说;三是世界格局变动说。上述看法均有道理,并具有相当史实基础。如果放宽视野,经济因素是晚唐以及我国海上丝绸之路物兴的极本动因。

——摘编自柳平生、葛金芳《试析宋代海上丝绸之路勃兴的内在经济动因》

材料二 草原丝绸之路初步形成于公元前5世纪前后,其产生与游牧民族“逐水草迁传”的生活习俗以及都落之间的战争有关。匈奴族的南下与西迁将蒙古草原地带的丝绸之路进行了强有力的连搬与拓展。随着唐朝对漠北草原的统一,草原丝绸之路得到进一步发展。在元朝,驿站制度构筑了连通漠北至西伯利亚,西经中亚达欧洲、东抵东北、南通中原的发达交通网络,草原丝绸之路的发展与繁荣达到顶峰。草原丝绸之路既是政令、军令上传下达的重要通道,也是对外进行商贺往来的主要线路。但随着元朝的覆灭,这条通道走向衰落,这就使生活上高度依赖中原农耕地区的草原游牧民族倍感不适。在这样的背景下,作为新的丝绸之路形态的万里茶道应运而生。

——摘编自倪玉平、崔思朋《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》等

材料三 2017年5月,俄罗斯驻中国大使提出在“一带一路”框架下共建“冰上生绸之路”的设想,同年7月4日,国家主席习近平在会见时任俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示,中方致力于与俄方共同打造“冰上丝绸之路”,以此来落实好两国的贸易互联问题。“冰上丝绸之路”建设为两国地区合作、航运开发、北极治理等领域带来契机,也可成为两国蓝色伙伴关系建立的开端。蓝色发展理念的丰富与蓝色活动的开展将推动两国在新型大国关系的框架下不断加强合作,继而推动中俄周边海洋命运共同体的构建。

——摘编自白佳玉、冯蔚蔚《以深化新型大国关系为目标的中俄合作发展探究一从“冰上丝绸之路”到“蓝色伙伴关系”》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代海上丝绸之路兴盛的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括草原丝绸之路的特点并分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈21世纪中俄两国倡导共建“冰上丝绸之路”构想的时代价值。

长城,横亘万里,纵贯古今。最初作为军事防御工程,随着时间的推移,其内涵不断丰富。

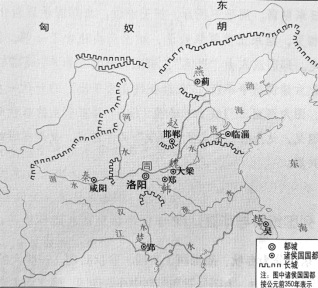

材料一:战国形势图

(1)战国时期,诸侯国根据各自需要修筑长城。对此现象的合理解释是( )(三选)

| A.王室衰微,诸侯自决权膨胀 | B.铁器使用,社会生产力发展 |

| C.经济发展,工商业联系加强 | D.争战频繁,各国需加强防御 |

材料二:皇帝奋威,德并诸侯,初一泰平。堕坏城郭,决通川防,夷去险阻。

——《史记·秦始皇本纪》

秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北避戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临滦,至辽东,延袤万里。

——《史记·蒙恬列传》

(2)从材料二看,秦朝长城在修筑背景、目的、形制上与战国时期相比有何变化?

材料三边防总兵蔡元报告说古北口长城倒塌了许多,请求进行修补。康熙帝认为“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患。明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当,可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——选编自《清圣祖实录》卷一五一

(3)康熙帝对修补长城一事持何种态度?请概括其理由。

材料四

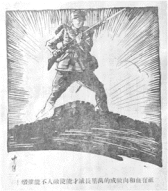

梁中铭《只有血和肉做成的万里长城才能使敌人不能摧毁!》1933年 | 把我们的血肉,筑成我们新的长城! ——田汉《义勇军进行曲》1935年 | 万里长城万里长,长城外面是故乡 …… 大家拼命打回去,哪怕敌人逞豪强 万里长城万里长,长城外面是故乡 四万万同胞心一样,新的长城万里长 ——潘子农 “七七事变”后创作于上海 |

材料五:1961年3月,长城被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位

1987年12月,长城被联合国教科文组织列为世界文化遗产

(5)长城作为世界文化遗产被加以保护,有着怎样的历史和现实意义?

材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如《四书五经》),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

(1)根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点,结合所学分析其原因。(2)根据材料二并结合所学,阐述宋代的“耕读文化”。