材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

材料二 建筑室内空间的顶棚,藻井通常只用在宫殿。唐代“一凡王公以下屋舍,不得施重拱、藻井及五色文采为饰”……“中庸”的观念体现在建筑平面作对称布置,布局上必须有一条庄重的南北中轴主线,起着中枢神经的作用,也显“中为适应之谓,庸为经久不渝之意”……建筑“以天为尊”并“致中和,天地位焉,万物育焉。”

——据尹晖《中国古代建筑设计与传统文化思想》等整理

材料三 20世纪初,当人们还在跪拜君上、礼拜神佛的时候,所穿礼服已有用新式机织衣料者,甚至出现了“批洋衣揖孔孟”现象;当人们还在以牲醴笾豆于春秋岁时祭祀祖先的时候,西点西肴、洋酒洋饮料已悄悄进入日常饮食中;当有的贵族、官吏建房逾制遭到参奏的时候,西式洋楼已矗立于通都大邑閱闠之中。

——摘自严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出董仲舒“大一统”思想的基本观点,并简要分析“邪辟之说灭息”所带来的影响。

(2)根据材料二,概括中国古代建筑所体现出的特点,结合所学知识,例举凸显“中庸”观念的中国古代建筑两例。

(3)阅读材料三,有两点认识可供选择讨论。①有学者认为“一种文化对于异质文化的吸纳,往往学开始于最表面的生活习尚层次”。试以清末民初的服饰和婚姻礼俗变化为例加以说明,并科指出这段时期物质生活和社会习俗变迁的主要特征。②有学者认为“旧事物的异变往往需网要内外力量的相互作用”。请列举20世纪初社会习俗存在“旧事物”的现象,并指出导致它发生“异变”的外力因素。

材料一 宗族主导是徽州人启蒙教育的一大特色。宗族将关于读书的具体要求以家规家训的形式载入家谱中,使读书上升为宗族内部的一项规范。如洪氏家族规训中规定:“读书学问开心明目,利于行耳……读书不可一日失,故家虽贫,学宜勉力。”徽州人提倡养正于蒙。古歙东门许氏强调:“蒙以养正,圣功也!夫养于童蒙之时,而作圣之功基焉!”徽州人关于蒙养有自己独特的做法,五岁就让孩子进入私塾读书,言行举止以儒者风度为标准,讲古人故事来端正其志趣;从小教育孩子孝敬长辈,逐渐地培养孩童的品性。徽州人还将蒙养与职业选择相联系,提倡早期教育的目的在于为其成人之后的职业选择打好基础。

——摘编自季海燕《明代以来徽州家规家训述论》

材料二 明朝官府沿用、改编前代和新编蒙学教材

分类 | 主要篇目 | |

| 沿用、改编前代 | 综合 | 《千字文》《百家姓》《三字经》及改编本;“杂字”教材 |

| 经学 | 《孝经》和《论语》 | |

| 理学 | 朱熹的《小学》;程端蒙(朱熹学生)的《性理字训》 | |

| 诗歌 | 《神童诗》;唐宋《千家诗》 | |

| 名物知识 | 《名物蒙求》《小学绀珠》 | |

| 故事图画 | 《日记故事》;《二十四孝》(全名《二十四孝图说》) | |

| 新编 | 伦理道德教育 | 《昔时贤文※名贤集》;《小儿语》续小儿语》;专为女子编写的《内训《女小儿语《闺范》等 |

| 行为规范守则 | 《童子礼》《幼仪杂箴》 | |

| 名物制度常识 | 新编《幼学须知》 | |

| 历史知识、成语典故 | 《五言鉴》《龙文鞭影》 | |

| 属对训练 | 《训蒙骈句》《声律发蒙》 | |

| 工具书 | 《字汇》等 | |

——摘编自马冠男《明代蒙学教材、教法研究》

(1)根据材料一,概括徽州人蒙学教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明明朝蒙学教育发展的原因,并进行简要评价。

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

材料一 明末清初,西方来华传教士将翻译作为“学术传教”的一种手段,虽然将中国古代典籍和文献著作等输出至西方,但在传教士翻译作品中,涉及宗教和科技的译著差不多各占一半。在西学汉译的过程中,利玛窦与徐光启合译的《几何原本》(前六卷)及《测量法义》一卷、利玛窦与李之藻合译的《圜容较义》就是其中典型代表。传教士们还采用转译或著译的形式,将他们在中国的见闻编写成介绍中国的著作。在翻译中,他们往往还会从汉语中寻求已有的词汇来表达西方的新鲜事物,必要时,译者还会赋予旧词新意。西方传教士来华还肩负着反馈介绍有关中国信息的使命,并将中国的政治制度、哲学思想、伦理道德、风俗习惯等不断介绍到国内。

——摘编自王佳娣《明末清初来华传教士翻译活动特点及其影响因素》

材料二 晚清的知识精英译介西方著作是为了实现他们富国强民的政治目的和政治理想,严复的《天演论》并没有照实翻译而是有选择有取舍地译介赫胥黎《进化论与伦理学》的前半部分关于生物进化的内容,删去了后半部分有关伦理学的内容。林纾翻译的《黑奴吁天录》是要借黑奴的悲惨命运警醒国人,梁启超译介的《佳人奇遇》是为了宣传弱小国家救亡图存的复国运动。他认真对比了马丁布伯和马丁路德翻译的两个《圣经》译本,发现无论从翻译技巧还是译本的文学价值来看,两个译本都堪称优秀之作,但两部译作问世后均遭到不公正批判,而林纾的第一部译作《巴黎茶花女遗事》刚出版就打动了中国读者的心,被称为外国的《红楼梦》,博得了严复、康有为等人的高度赞扬。

——摘编自朱庆《政治文化视野中的晚清翻译》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初翻译活动的特点,并从中西对比的角度分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清时期翻译活动的新发展。

(3)根据材料并结合所学知识,简析翻译活动在近代中国社会转型中的价值。

材料一 近代中国人“下南洋”的一个重要原因是为了改变个人或家族的命运。据1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因所作的调查显示,因“经济压迫”而出洋者占69.95%。当时,英国、荷兰殖民统治下的南洋正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大。南洋诸国为吸引华工,先后推出一系列优惠政策,如马来西亚联邦最大的一个州——沙捞越州,在白色拉者二世执政时期,就颁布过一个特别通告:给移民足够的免费土地种植,政府提供临时住屋安置移民;免费供给大米和食盐一年;提供交通运输工具,建立警察局保护华人安全,华人可永久居住在沙捞越等。

——摘编自张军《中国近代的移民文化》

材料二 据1990年第四次全国人口普查和1987年、1995年全国1%的人口抽样调查,我国迁移人口规模在1982~1987年为3053.3万,1985~1990年为3412.8万,1990~1995年为3642.6万。1985~1990年和1990~1995年的迁移人口分别相当于1990年、1995年全国总人口的3.01%和3.02%,其中暂住人口分别和当于全国总人口的1.9%和2.4%。全国流动人口总量在1982年约3000万人,1985年约4000万,据1992年“计划生育管理信息系统首次调查”结果推测为9360万。1995年的流动人口规模推测为8000万,其中在公安部门登记的有4400万,跨省流动的约3000万。

——摘编自李玲《改革开放以来中国国内人口迁移及其研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国人“下南洋”的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪八九十年代我国人口迁移、流动的特点及社会背景。

材料一 在近代崛起的城市中,上海的发展最引人瞩目。尽管在宋元时期已是繁盛的港口,但上海人口规模的迅速膨胀是在开埠之后。1843年上海人口仅为51万,随着航运贸易及工商业的发展,大批农村人口尤其是江浙农村人口进入上海;浙闽粤等地商帮、冒险家及世界各地人士纷至沓来。1900年上海人口超过100万,1915年超过200万,1930年突破300万,成为当时中国的特大城市。1949年上海解放时,人口达502.9万。20世纪30年代的上海已成为能与伦敦、纽约、东京等比肩的世界性大都市。

——陈熙《中国移民运动与城市化研究(1955-1980)》

材料二 19世纪前期的法国仍是农业国,1846年农村人口约占法国人口总数的75.6%。为生计所迫,农忙季节农民涌入人手不足的地区做短工,后返回家园。1852年仅为收割而流动的季节工人已近90万人。……19世纪中叶后的工业发展给人们提供了新前景,农民踏进城市,很少有回乡念头。蒸汽机、电灯和防水帐篷等新设备的出现,使城市建筑业可终年施工,工人无需按季节返回家园。最初,只有农村中最贫困者流入城市;后来各类人都卷进移民大潮。大量农村人口迁出,使遗留在土地上的人有多于以前的生存空间。19世纪下半叶,土地分散和土地再分割的现象仍普遍存在,但土地集中的趋势正在上升。……新式移民不再是旧式小农思想的因袭者,而是城市观念携带者。

——摘编自许平《法国近代农业人口的迁移》

(1)根据材料一及所学知识,归纳近代上海人口迅速增加的原因及影响。

(2)根据材料二及所学知识,概括法国人口迁移的特点及意义。

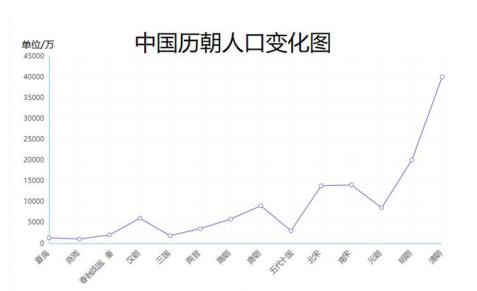

材料一

——选自《中国历史人口变迁图及人口密度图》

材料二 北宋初期的989年全国户数只有650万。到北宋末的1110年,已增长到2088万。但史料记载这一年的“口数”仅为4673万,每户平均口数仅为2.24。绝大部分学者认为,宋朝统计的口数只包括男丁,即成年男子。如以汉唐史料所载户口比例,即每户5口左右推算,北宋末年的实际人口数应当超过1亿。

——摘自统编版《中外历史纲要(上)

(1)根据材料一,总结中国古代人口数量变化的特点。(2)材料二中,宋朝人口数量有史料记载和学者推算两种结果。你更认可哪一种?说出你的理由。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响中国古代人口数量变化的因素。