| A.血缘性、宗教性 | B.季节性、等级性 |

| C.凝聚性、开放性 | D.民族性、地域性 |

| A.天下有道,则礼乐征伐自天子出 |

| B.天地与我并生,而万物与我为一 |

| C.国将兴,听于民;将亡,听于神 |

| D.天道之数,至则反,盛则衰 |

材料 中华文明具有五个突出特性:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。这其中的前三个突出性,是就中华文明的自身发展而言;后两个突出性,是就中华文明对世界发展的贡献而言。而中华文明“多元一体”的演进过程及其深远影响,正全面贯穿了这五个突出性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕“中华文明的特性”提炼观点,并加以阐释。(要求:可以就中华文明的一个或多个特性进行阐释,观点正确,论证充分,史论结合,表述清晰)

| A.揭示了社会矛盾激化 | B.表明反帝斗争的高涨 |

| C.展示出新旧交替特征 | D.深受传统思想的影响 |

| A.佛教在传播中走向世俗化 | B.民族交融进一步增强 |

| C.儒家思想渗透于宗教艺术 | D.国家统一和文化多元 |

| A.早期政治的中央集权特点 | B.中华文明多元一体格局 |

| C.古代建都以地理中心为主 | D.中华文明的连续性特征 |

| A.等级森严 | B.承袭商制 | C.去宗教化 | D.体系完备 |

| A.墨家 | B.兵家 | C.儒家 | D.法家 |

材料一

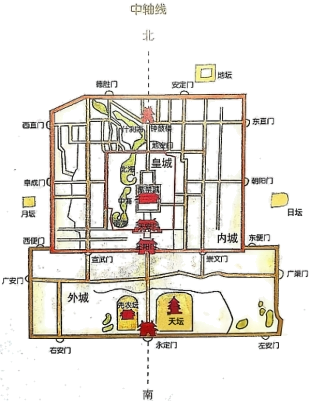

| 明清北京城中轴线示意图北京中轴线南北划定,对应的是子午线,子位是正北,午位是正南,意喻自然界天时万物的运行有着内在的规律,即“天道”。中国古代社会中,帝王作为统治者把自己的统治看作是“人道”,“人道”即“天道”,正所谓天不变,遵亦不变。 中轴线占据了城市的中心位置。“古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”中轴线正是这三个“中”的集中体现。 ——北京市文史研究馆编著《古都北京中轴线·上册》 |

材料二 都城中轴线的格局在中国的延续与中国传统文化的一脉相承是密不可分的。这表明了中轴线蕴含的民族文化特色,也许中轴对称的布局方式是人类的一种本能,是人的本质的外在表达方式,但在以后漫长的历史中被附加上了许多文化的内涵,虽然冲淡了中轴线最原始的意义。但也加强了这一形式的延续与传播。

——摘编自周润山《试论中国古代都城的中轴线布局》

根据明清时期北京都城建设的史实分析说明材料二的观点。

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。