材料一

材料二 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯,并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

愿陛下令推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。于是上从其计。

——《史记》

材料三 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

阅读材料,回答下列问题

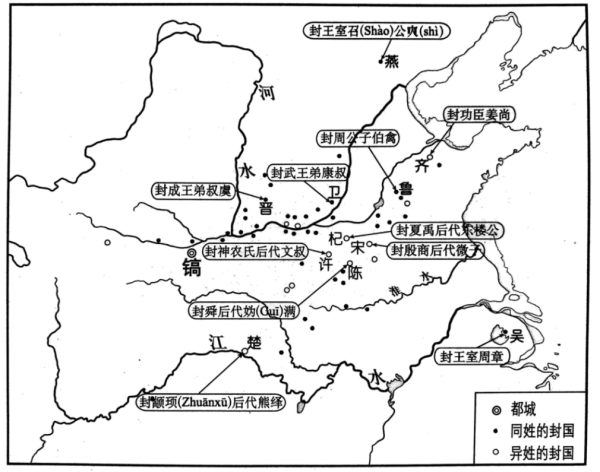

(1)材料一反映的是什么时期的什么制度?

(2)依据材料二并结合所学知识,指出西汉时期地方行政制度是什么?这一制度会造成什么后果?列举汉武帝“矫秦县之失策”的具体措施

(3)依据材料三并结合所学知识,归纳元代在地方设置行省的原因?

材料一 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 秦至元地方行政区划

| 年代 | 省数 | 道(路)数 | 州数 | 郡(府、国)数 | 县(侯国)数 |

| 秦始皇二十六年 | — | — | — | 36 | 不详 |

| 西汉平帝(1—5年) | — | — | 13 | 103 | 1578 |

| 东汉顺帝(126—144年) | — | — | 13 | 105 | 1180 |

| 隋大业五年 | — | — | — | 190 | 1255 |

| 唐开元二十八年(740年) | — | 15 | — | 328 | 1573 |

| 宋宣和四年(1122年) | — | 26 | 288 | — | 1234 |

| 元朝 | 12 | 183 | — | 97 | 1452 |

——摘编自历代《地理志》

材料三 票拟和批红,这两者不仅将司礼监与内阁同皇权有机地联结在一起,也将司礼监与内阁联结成一个紧密相连的整体。所有奏章,无论缺少票拟还是批红,都不具有任何法律效力,二者缺一不可。换句话说,就是任何无票拟的批红或者无批红的票拟在法律上都是非法的且不被官僚体制所认可的。由此可知,内阁和司礼监二者在整个中枢决策体系中已经成为了一个有机的整体,内阁和司礼监在体系运转过程中,相互制约,相互合作,共同保障体系的平衡运行。

——陈光捷《明代中枢监阁双轨辅政体制及其现代启示》

(1)根据材料一并结合所学,指出中国古代政治制度“变”与“不变”的共同目的,并说明材料二中地方行政区划“变”与“不变”的具体表现。

(2)根据材料三并结合所学,分析明代中枢监阁双轨辅政体制形成的背景。结合所学知识,概括历代王朝调控中枢权力的基本策略和原则。

问题一 皇权与相权中国古代行政权力的运行机制以君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,或是实行集体宰相制度,或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

(1)根据材料概括君主专制背景下分权辅政的两种模式。结合史实,各举两例说明材料中两种模式的具体表现

问题二 中央与地方自周代以后,我国开始确立了一套地方行政制度。秦代为了加强中央集权,由皇帝直接任命郡守和县令;汉代借鉴秦朝灭亡的教训,在继承秦代地方制度的同时也部分恢复了周朝旧制。到了元代,为了加强对辽阔疆域的控制,开始设立行中书省,标志着中国地方行政制度进入了一个新时代。

(2)按示例完成周、秦、汉初、元四朝地方行政制度的演变过程,按示例完成空格填写。

(3)从上述材料中归纳中国古代地方行政制度的发展趋势。

| A.建立中央集权 | B.维护宗法制度 |

| C.加强地方管理 | D.削弱贵族势力 |

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的主要政治制度及其特点。

(2)根据材料二,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致“大一统”内涵变化的原因。

材料一

图1 图2

材料二 《史记》中记载,“汉承秦制,有所损益”。而《宋史》中记载,“宋承唐制,抑又甚焉。”

材料三 行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。

——《中国政治制度史》

(1)结合材料一,指出图1和图2相对应的地方治理制度。

(2)结合材料二,为解决汉初因“有所损益”而形成的地方问题,汉武帝有哪两项制度创新?

(3)结合材料二,简述地方治理上,宋对唐制“抑又甚焉”的表现。

(4)根据材料三,概括指出元朝行省制度能加强对地方有效控制的原因,结合所学分析该制度的历史作用。

材料一 周代的人们是生活在一个一个小的自治社会当中的,也就是小共同体当中。在这些小共同体中,各地诸侯大夫的权力是世袭的,不是上面的天子或者国君赐予的,因此也不能被他们剥夺。统治者的经济来源是自己领地的收入,而不是上一级给的工资。小共同体和大共同体的区别,或者说周秦之变的主要内容,就是政治组织形式变了,国家的汲取能力大大提高了。

——摘编自张宏杰《简读中国史》

材料二 (元)赵天麟奏议:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力(政治稳定)之形矣”。

自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……文宗至顺元年,户部钱粮户数一千三百四十万六百九十九,视前又增二十万有奇,汉、唐极盛之际,有不及焉。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地;而高丽守东簿,执臣礼惟谨,亦所未见。

——摘引自《历代名臣奏议》及《元史地理志一》

(1)根据材料一和所学知识,指出“周秦之变”的主要含义。从中央和地方关系的角度,简要说明秦朝“国家的汲取能力大大提高”的原因。

(2)阅读材料二,指出赵天麟奏议中认为行省制形成“审力之形”的核心观点,并概括元代行省制度所产生的重要影响。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的主要政治制度及其特点。

材料二 自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。立中书省一,行中书省十有一。

——(明)宋濂《元史·地理志》

(2)根据材料二并结合所学知识指出,“自封建变为郡县”有何影响?元朝在地方管理.上最重要的制度创新是什么?并根据材料分析如此创新的主要原因。

材料三 清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清朝基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等著《清史十五讲》

(3)据材料三,概括清代基层社会组织的主要特点。

(4)据以上材料并结合所学知识,概括中国古代地方基层管理发展趋势及其积极作用。

| A.剥夺了诸侯再次分封的权利 | B.显示了皇权至高无上的权威 |

| C.意在明确君臣关系以巩固政权 | D.实现了中央对地方的垂直管理 |

材料一 春秋战国时期的政治权威从“传统模式”转换到了“理性一一法律模式”。战国时期的官僚制是“法律的”,国为它是基于“法制“的;同时也是“理性的”,因为它是基于雄心勃勃的计划来操纵整个社会的。在“理性——法律模式“权成下,贤能官员依靠工资过活,可以任凭君主的意愿而被解职。虽然高级官员能够与君主以平等的方式共商国是,但低级官员只是“一个下情上达、上情下达的梁道,没有自己的意志或主意”。

材料二在近代早期欧洲,统治者求助于军事企业家来建立雇佣军,王室要将征兵和作战的权力下放给军事企业家,从而无法垄断暴力手段。欧洲统治者求助于资本所有者来获得贷款和信用,大多数欧洲统治者无法将全国税收理性化,反而靠举债和出售公职度日。由于这些措施依赖于中间资源持有者,欧洲各国的王室无须强化行政能力。也由于这些措施将公职转化为私人财产,王室本已脆弱的行政能力变得更加弱化。这就导致了欧洲的统治者无法提高强制能力。

——均据许田波《战争,国家形成与公民权:春秋战国与近代早期欧洲比较》整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括春秋战国时期中国和近代早期欧洲在国家发展上的相同点及其共同原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出春秋战国时期和近代早期中、欧在国家发展上的不同点,并分析这些不同点对各自政治体制的影响。