材料 汉代豪族群体在发展过程中,一般都会表现出相同或相近的特征,具体特征如表3所示。

| 特征 | 说明 |

| 宗族性 | 豪族本身具有宗法性血缘结构特点 |

| 地方性 | 豪族宗族活动于特定的地域范围且豪族在该地城范围内具有强大的社会影响力 |

| 大地产性 | 在通常情况下,豪族均为所在地城的大土地所有者 |

| 武质性 | 豪族具有强力或暴力特性(汉代豪族普遍具有的社会特征,也是豪族社会势力的重要表现形式之一) |

| 非身份性 | 汉代豪族与政治权力结合之前所具有的身份特征,尤其在豪族发展的早期阶段,这一特征表现得尤为明显 |

| “经学化”和“官僚化” | 汉武帝以后,“通经入仕”逐渐成为地方豪族与政治权力结合的主要途径。不少豪族之家因为“累世经学”而成为“累世官宦”甚至“累世公卿”之家(但不是每个地区的豪族大姓都会经历这一过程) |

——据尹建东《汉代地域性豪族在形成和发展过程中的差异性——以关东、关中、江南及西南豪族为中心》整理

从材料中提取两项或两项以上特征为“汉代豪族”这一概念下一个定义,并结合所学中国古代史的知识予以诠释。(要求:定义准确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

材料一 大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督,使行政层级合理适度,权力分配轻重相宜,官吏管控有法可依。

第二,处理好郡县与分封的关系……如果无原则的分封割裂了中央集权,一定会出现中央与地方关系的严重失衡,进而导致国家政治混乱。

第三,维护中央权威,保持政令畅通。

——摘编自卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

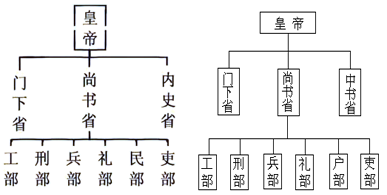

材料二 中枢机构变化的走势,是由皇帝与官僚机构、官僚队伍的矛盾决定的:皇帝一方面要设置得力的办事机构,需要赋予它权力;一方面担心掌握权力的大臣权势日高,威胁到皇权,因此要另设亲信机构予以制约。中枢机构权力分立的格局,正是出于相互制衡的考虑。

——摘编自邓小南《中国古代史的纵与横》

材料三 如果没有康乾盛世期间的统一大业,中国就没有现在的版图,就更谈不上现在的统一;而且那时候不统一,中国将是一盘散沙,在近现代遭受帝国主义侵略后势必分崩离析。后来列强入侵,中国各族人民都起来反抗侵略,西藏反对英国,东北反对日本,云南、广西反对法国。应该说是康乾盛世奠定了这一根基。

——摘编自戴逸《盛世的沉沦》

(1)根据材料一,指出秦朝“处理好中央与地方的关系”的具体措施。结合所学,综述这些措施的作用。(2)根据材料二,结合所学,以明朝为例,指出其中枢机构的名称和职能,概括“中枢机构权力分立的格局”的影响。

(3)根据材料三,概括“康乾盛世期间的统一大业”的贡献。结合所学,简述康乾时期加强对西藏地区管理的主要举措。

材料一 以儒家思想为主的中国传统政治文化所建构的政治体系,形成了以“天权”为政治合法性来源的第一种权力,以“皇权”为世俗政治最高统领的第二种权力,以“官权”为具体政治实践的第三种权力。“天权”孕育了“皇权与官权”的生命,使得后两者在它的“哺育与抚养下”茁壮成长。皇帝需要利用“天权”,不断地来证明自身统治的合法性,使得天下万民来顺服自身王朝的统治,进而来促使自己的“皇权”不断巩固。至于“官权”,作为执行“皇权”的意志,宣扬皇帝的威严,使得皇帝得以更好地统治这个国家的力量,当然需要得到“皇权”的有效认定,若“官权”的存在如果仅依靠于“皇权”的赋予,其必然会产生很强的依附性,直至彻底沦为“皇权”的附庸。因此,“天权”的存在为此问题提供了解决的方案,基于“天权”是“皇权”完美权力形态表征的特点,“官权”在做出违抗“皇权”的举动来维护自身利益时,其理论依据及来源,便是“天权”与“皇权”之间的妥协承认,如此“官权”便得以保持自身的独立性。

——张胜利《皇权、天权、官权:中国传统建构中的“三权”分立与制衡》

材料二

| 嘉靖 “长江黄河论” | “古人称长江为江,黄河为河。长江水清,黄河水浊,然而,长江之水灌溉了两岸数省之田地,黄河之水也灌溉了数省两岸之田地,只能不因水清而偏用,也只能不因水浊而偏废,自古皆然。这个海瑞不懂这个道理,在奏折里劝朕只用长江而废黄河,朕其可乎?反之,黄河一旦泛滥,便需治理,这便是朕为什么罢黜严嵩、杀严世蕃的道理。再反之,长江一旦泛滥,朕也要治理,这便是朕为什么罢黜杨廷和、夏言,杀杨继盛沈炼等人的道理。” |

| 万历 | “多少年来,文官已经形成了一种强大的力量,强迫坐在宝座上的皇帝在处理政务时摈斥他个人的意志。皇帝没有办法抵御这种力量,因为他的权威产生于百官的俯伏跪拜之中,他实际上所能控制的则至为微薄。” |

——整理自《大明王朝1566》《万历十五年》

材料三 在这场叫魂危机中,乾隆不断避免将这一妖术恐慌与妖术实施过程中“剃发”这一反抗与其统治合法性密切相关的强制举措割裂开来。同时,对于地方官来说,如果把发生的事件局限在自己辖区和职权范围之内,不仅可以给上司一种地方上“平安无事”的印象,地方官本人也可以按官僚制度的常规独立全权地来处理事件,而不必受制于专断独裁的君权。但是一旦朝廷和皇帝卷入了地方妖案的清剿,官僚制度优游从容的常规就会被打乱,地方官就把自己直接置于君权的反复无常的淫威之下。对地方官来说,要避免这样的结果,最好的办法就是息事宁人,把地方上的叫魂恐惧局限在自己辖区和职权范围内,对朝廷封锁有关的信息。于是,中央对江南地区信息流动的掌握,变得如此无力。

——整理自孔飞力《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》

阅读材料,提取关联信息,自拟一个题目,并结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

材料:在总结前代或历代中央地方关系的得失时,中国史学家常用轻重、干枝、首尾等关系作比喻。所谓“内”,指的是中央政府或中央政权。所谓“外”指的是地方政府或者地方分权。在中央集权削弱、地方分权偏重的时候,就被称为“内轻外重”,反之则为“内重外轻”。内轻外重可能引发割据分裂局面,促使统一王朝走向瓦解。这是汉、唐两代的教训。内重外轻虽无割据之忧,却使地方失去绥靖御侮的能力,在内忧外患交加的情况下,就要导致灭国的危险,这是宋、明王朝的结果。因此,古代政治家所追求的理想目标是轻重相维,也就是在中央集权的前提下,使地方有适度的分权。

——摘自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

根据材料并结合中国古代中央与地方关系的相关史实,自拟论题并进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)材料 关于中国古代史有许多通史著作。史学家们往往按照朝代进行分期创作,并给该时期做一阶段性的概括,例如在《白寿彝史学二十讲》中,将三国两晋南北朝时期概括为《大分裂》,将清朝概括为《帝国余晖》,这些题目反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,任选中国古代的一个朝代或者历史时期,自拟一个能反映所选朝代或时期的题目,并用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)。

我国的监察制度历史悠久,经历了两千多年的发展。下表是中国古代监察制度的发展演变史的概略

| 阶段 | 朝代 | 监察机构 |

| 初创阶段 | 秦 | 中央设御史大夫,监察百官,执掌群臣奏章,其下设御史中丞,辅助皇帝执行弹劾之权;在地方设置监郡御史,监察郡内。 |

| 汉 | 中央设御史府,增设丞相司直和司隶校尉;地方设立十三部刺史。 监察地方长吏 | |

| 发展阶段 | 唐 | 中央设御史台;地方设司隶台,专掌州县监察,并建谒者台,持节察授。 |

| 宋 | 中央沿袭唐制,御史台仍设三院;地方监察设监司和通判,直隶皇帝 | |

| 强化阶段 | 明 | 中央改御史台为都察院,设六科给事中,成为六部的独立监察机构;地方设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重临察网络。 |

| 清 | 中央六科给事中归属都察院,科道合一;地方监察沿用明制。清朝还制定了我国古代最完整的一部监察法典《钦定合规》 |

材料 某高二学生以“历史的传承与创新”为主题进行研究性学习,收集了以下的材料:

作者及出处 | 内容 |

司马迁《史记·曹相国世家》 | “百姓歌之曰:萧何为法,颟若画一;曹参代之,守而勿失。载其清靖,民以宁一。” |

欧阳修《明用》 | “凡物极而不变,则弊;变则通,故曰‘吉’也。物无不变,变无不通,此天理之自然也。” |

顾炎武《军制论》 | “于不变之中,而寓变之之制,因已变之势,而复创造之规。” |

材料 国家制度与社会治理有着密切的关系,正向的和反向的都有。政治制度、人才选拔制度、法律与教化等都与社会治理相关。社会是发展变化的,社会改革是没有终点的,社会改革有利于各种制度的完善与发展从而也有利于社会治理,当然也会出现反向。

阅读材料,选择一个角度提出一个观点,并结合所学知识加以说明。(要求:1有明确的观点。2格式上有观点、阐述、总结。3史论结合。)

材料 隋唐时期是中国历史大变迁的时代,经济、政治和文化都处在急剧的不断变动的过程中。唐代生产工具的改进是农业生产水平提高的首要标志。唐代的犁已由直辕犁改进为曲辕犁。曲辕犁结构完备,装有犁壁便于深耕,配有犁评,可调节犁锋入土的深浅度,操作灵活省力,便于转弯,提高了耕作速度和质量。

根据材料并结合所学知识,围绕“隋唐时期的变化”自拟一个论题,并加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

材料层级是行政区划与地方政府组织体系的基础。通观中国自秦朝以降的两千多年变化过程,可将地方行政层级归纳为三个层次,即县级政区、统县政区与高层政区(其特征如下表所示)。

| 层级 | 特征 |

| 县级政区 (基层政区) | 皇帝直接任命的地方官员到这一层为止,(“县官”被基层社会用来作为皇帝或政府的代称)。在整个中国古代历史上,幅员、数目与名称方面较其他层级变化起伏最小。 |

| 统县政区 (也称郡级政区) | 直接管辖县的政区,如秦汉时期的郡,隋唐五代宋辽金时期的州,元代的路、府、州,明清时期的府,民国初年的道等。 |

| 高层政区 | 不直接辖县的政区,在中国古代史上多作为统县政区的上一级政区,在魏晋南北朝时期的代表为州,在唐宋时期的代表为道、路,在元明清则为省。 |

——摘编自周振鹤《中央与地方关系史的一个侧面(上)——两千年地方政府层级变迁的分析》

根据材料信息,围绕中国古代“中央与地方关系的变化”,自拟一个论题,并结合所学中国古代史的知识展开论述。(要求:论题明确,史论结合,论述清晰。)