材料一 国联裁军会议最终于1932年2月召开,会上德国代表团自始至终地坚持其他国家必须裁减军备到凡尔赛条约的水平或承认德国重整军备的权利,否则德国将退出国际裁军大会。当时,正值经济危机的高峰和日本最激烈地进攻上海的时候,任何人都已明白,国联十多年的裁军努力成功的可能性消失殆尽了。

——摘编自E.H.卡尔《两次世界大战之间的国际关系》

材料二 希特勒的伎俩是,他多年来一直向德国人民表示,他要的是和平,不是战争,而保证德国国防的最好办法就是重整军备。筹备多年,1932年2月2日首次召开的日内瓦世界裁军会议为达成国际裁军协议所做的一切努力都尽付流水。各国(包括部分小国)都寸步不让地坚持本国利益,决心要保证其实是不可能达到的安全,这击碎了任何达成普遍协议的希望。

1933年10月14日,希特勒宣布德国退出世界裁军会议和国联。退出后马上举行了一次公投。公投的官方结果是,95%的选民支持希特勒的行动,这大大提升了希特勒在德国人民心中的威望。希特勒突破了《凡尔赛和约》的限制,扩张了陆军和空军,进入了非军事区却毫发无伤,英法不准备和德国兵戎相见。

——摘编自【英】伊思克肖《地狱之行1914-1949》泰勒【英《第二次世界大战的起源》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析国联裁军的努力失败的原因。(2)根据材料二、概括希特勒成功实现法西斯扩军备战的主要原因。

| A.突出体现了统治阶级内部新旧之争 | B.不符合历史发展潮流从而举步维艰 |

| C.导致北方政局混乱不利于南北融合 | D.先习俗变迁再制度变革的策略失当 |

| A.司马光是赞成王安石变法 | B.变法达到了富国强兵的目的 |

| C.变法加强国家对各领域的管控 | D.变法引起社会各阶层不安 |

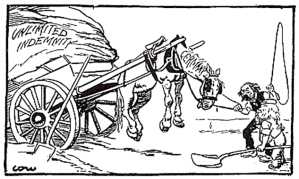

材料一 1921年新西兰画家大卫·洛创作了漫画《无尽的赔偿》。画中的马代表德国,马车前,英国首相劳合·乔治对手持马鞭的法国总理白里安说:“也许让马骑着地它会跑得更快一些,”1921年,希特勒说道“仇恨!我们拥有仇恨!”丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。

材料二 20世纪下半叶,冷战主导了国际关系。……“二战”之前,许多西方领导人对苏联的马克思主义政权既恐惧又憎恨。虽然西方和东方最终在“二战”时结成同盟并成功地打败了纳粹德国,但是从许多方面来说,战时的经历确定了而不是减轻了战前的彼此怀疑。1945年纳粹刚刚投降,同盟国就开始分裂,(美苏)两国很快就爆发了激烈的争吵。……1947年是非常重要的一年。杜鲁门在美国国会发表演说,承诺支持各自由民族,因为他们抵抗着企图征服他们的掌握武装的少数人或外来压力。……在冷战的大环境下,随着力量对比的变化,世界格局表现出多极化趋势。

——摘编自弗兰克·萨克雷《世界大历史》

材料三 两百年来第一次,20世纪90年代的世界,是一个毫无任何国际体系或构架的世界。

——艾瑞克·霍布斯鲍姆

目前的多极化趋势将成为未来世界新秩序的基础。多极化为各国提供了机会,使它们能够在国际社会表达自己的意愿、希望及雄心。只有通过国家间持续的对话、交流观点,才有可能促进国际关系民主化,而国际关系的民主化,则是世界和平的基础。

——前联合国秘书长加利(1992年1月—1996年12月在任)

(1)列宁说“靠《凡尔赛和约》来维持的整个国际关系体系是建立在火山口上的”,依据材料一说明理由。

(2)根据材料二并结合所学,分析美苏走向冷战的原因,运用美苏冷战的基本史实说明“1947年是非常重要的一年”,列举冷战期间多极化力量发展的表现。

(3)根据材料三并结合所学,指出导致20世纪90年代成为“毫无任何国际体系或构架的世界”的标志性事件,概括多极化趋势对国际关系发展的积极影响。

5 . 1916年6月24日,索姆河战役开始,英军首日伤亡近6万人。而对这种情况,英国远征军总司令黑格要求军队继续进攻,德军总参谋长法金汉则要求德军拼死坚守并反攻每一寸战线。到1916年11月时,英法联军伤亡达62万人,德军伤亡达67万。这反映出( )

| A.人文主义普遍衰落 | B.西方社会精神危机加深 |

| C.士兵厌战情绪高涨 | D.战争给人类带来了灾难 |

| A.帝国主义国家政治发展不平衡演化成战争 |

| B.列强争夺势力范围是引发一战的重要因素 |

| C.巴尔干地区成为一战前欧洲的“火药桶” |

| D.德俄两国极端民族主义思想孕育了战争 |

材料一 1861年2月,亚历山大二世颁布法令,宣布农民可依法赎买份地为己所有。同时规定:“只有经过地主允许农民才能得到包括宅园地的土地所有权并长期使用。”1881年,政府强制农民从1883年1月起必须进行赎买。农民赎买土地的价格远远超过土地自身价值。为此,政府创建农民土地银行向农民提供贷款。改革法令还规定“如果现有农民份地超过村社最高人均份地标准,那么地主有权将多出部分划归自己直接支配”。由此,仅黑土区(农业区)就有864560块农民份地遭到割地的命运,占全部分地的50.1%。农民不得不尝试租地、买地,甚至垦殖新地以增加土地使用面积。

——摘编自唐艳凤《1861年改革后俄国农民土地使用状况探析》

材料二 明治政府宣布根据土地实际支配权来确定土地所有权,并向土地所有者颁发地券,“地券乃土地所有者之公证及纳税之标目”。农民在封建时代从领主手里领有的世袭份地从法律上正式归农民所有,新兴地主阶级的土地所有权在法律上也得到正式承认。与此同时,全国近1/3已将土地抵押、典当出去的农户却丧失了土地所有权,沦为佃户。1872年3月,明治政府又宣布:“自今四民皆许买卖持有之(土地)”。同时,允许农民耕种自由,废止了压制商品性农业经济的种种限制;允许农民有迁居和改变职业的自由。

——摘编自穆良平《日本地税改革探讨》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出俄国和日本土地制度改革举措的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析俄国和日本土地制度改革举措产生差异的原因。

材料一 尽管“门罗主义”总基调是被动和防御性的——它要求欧洲人不得在西半球扩展影响力或对其任何部分重新殖民,但并不涉及美国将会在西半球如何行事的问题。表面上,通过取代欧洲殖民列强的干涉主义政策,“门罗主义”似乎构成了一种开明的、反(欧洲)帝国主义的美国方案。但“门罗主义”并不是绝对的不干涉主义,以美洲“和平与安全”受到威胁为由禁止欧洲制度渗入西半球,本身即是试图对欧洲事务进行外交干预的一种形式,更重要的是,正如一位国会议员后来直白表述的那样:“门罗主义”暗含着美国作为西半球的政治代言人有权干涉美洲国家事务的意味——其未明言的假设是,“专制欧洲”的控制只能是邪恶的,而“民主美国”的控制却意味着关切与保护。

——摘编自付文广《从门罗主义到威尔逊主义:美国对外干预思想的起源与发展》

材料二 大亚洲主义也称大亚细亚主义,是19世纪末20世纪初在日本社会广为流行的一种社会思潮,目的是倡导亚洲国家联合起来共同抵抗西方列强的侵略。孙中山与日本大亚洲主义者往来密切。孙中山认为如果欧美列强侵略和瓜分亚洲的势头持续下去,不仅中国,而且亚洲各国都将不可避免地“沦为欧美列强、白种人的奴隶的命运”;中日两国“非团结起来不可”,这是“使中国越过殖民化的危机,是保卫亚洲的第一步”。

——摘编自李本义《论孙中山的大亚洲主义思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析门罗主义的含义并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山倡导大亚洲主义的原因并指出该思想的局限性。

| A.国大党萌发民族独立意识 | B.甘地放弃非暴力不合作策略 |

| C.英国的殖民体系土崩瓦解 | D.民族自决思想影响甘地转变 |

材料一 隋唐以前,统治者多尊崇周公。但从历史发展的趋势来看,周公的地位是不断下降的,孔子的地位是不断上升的。太史公司马迁在《史记》中将孔子列为世家,与周公相同;但周公是王室贵族,孔子不是。可见,在太史公心目中,孔子与周公的地位是差不多的。

材料二 唐代以后历代统治者对孔子的加封(部分)

朝代 | 加封 |

宋朝 | 加谥为“元圣文宣王”,后又改为“至圣文宣王” |

元朝 | 加尊号为“大成至圣文宣王” |

明朝 | 称孔子为“至圣先师” |

清朝 | 顺治皇帝追封孔子为“大成至圣文宣先师”,康熙皇帝亲题“万世师表”献于孔庙 |

——以上材料均据张岂之《中国通史》等整理

材料三 孔子生长于封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也;所垂示之礼教,即生活状态,封建时代之礼教,封建时代之生活状态也;所主张之政治,封建时代之政治也。

——摘编自陈独秀《孔子之道与现代生活》

围绕材料中任意两条或两条以上信息,自拟一个论题,并结合中国古代史的史实加以阐释。(要求:论题源自材料,史实准确,论证充分。)