材料 关于近代中国的“现代化”,学术界曾有过多种讨论,有学者认为是资本主义化,因为中国“现代化”过程是向资本主义学习;有学者认为是“乡村”现代化,因为中国“现代化”过程畸形、后发、时断时续、缺乏动力;有学者认为是被耽误的现代化,因为中国“现代化”过程与中国走向衰落、半殖民地、各种革命运动重叠

——摘编自张海鹏《近代中国历史》

上述材料是学者对近代中国“现代化”的讨论。据此,结合所学知识,就中国近代的“现代化”过程提出观点,并进行简要阐释。(要求:提出一个观点,且不得与材料中的观点重复,史论结合,逻辑清晰)

材料 欧洲殖民主义国家及前殖民地国家的人均 GDP水平(1990年国际元)

| 1500年 | 1700年 | 1820年 | 1913年 | 1950年 | 1998年 | |

| 美国 | 762 | 1405 | 2121 | 5150 | 6907 | 18714 |

| 法国 | 727 | 986 | 1230 | 3485 | 5270 | 19558 |

| 意大利 | 1100 | 1100 | 1117 | 2564 | 3506 | 17759 |

| 荷兰 | 754 | 2100 | 1821 | 4049 | 5996 | 20224 |

| 葡萄牙 | 632 | 854 | 963 | 1244 | 2069 | 12929 |

| 西班牙 | 698 | 900 | 1063 | 2255 | 2397 | 14227 |

| 中国 | 600 | 600 | 600 | 552 | 439 | 3117 |

| 印度 | 550 | 550 | 533 | 673 | 619 | 1746 |

| 印度尼西亚 | 565 | 580 | 612 | 904 | 840 | 3070 |

| 巴西 | 400 | 460 | 646 | 811 | 1672 | 5459 |

| 墨西哥 | 425 | 568 | 759 | 1732 | 2365 | 6655 |

| 美国 | 400 | 527 | 1257 | 5301 | 9561 | 27331 |

| 爱尔兰 | 526 | 715 | 880 | 2736 | 3446 | 18183 |

A:1500—1913年数据包括英格兰、苏格兰和威尔士,1950年和1998年数据包括北爱尔兰。

B:1500—1913年数据包括所有爱尔兰,1950年和1998年数据包括爱尔兰共和国。

——摘编自【英】麦迪森《世界经济千年史》

从上述表格中任选两个国家,分别指出他们在某一时段的经济发展趋势,并结合世界史的所学知识说明原因。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

材料 从1927年开始,美国《时代》周刊每年都会评选“年度风云人物”。该人物既可以是一位,也可以是多位;评选对象既可以是政治家,也可以是科学家、文学家、艺术家或普通人;评选理由既可以是对世界产生积极影响,也可以是消极影响。

根据材料并结合所学知识,围绕1927年以来的20世纪重大历史事件,为《时代》周刊评选某一年的年度风云人物并说明评选理由。(要求:明确获选年度、人物及相关事件;理由充分,史论结合,逻辑严谨;不得选择中国历史上的人物。)

| 人物 | 工作简历 | 回忆片段 |

王宗术 | 王宗术,1966年成为铁路工人,从沾火到皖赣,从宣杭到京九,参与修建了6条铁路大通道 | 当时一个口号就是"建设大西南、为祖国发展做贡献,那时候十八九岁,山区里根本不知道火车是哈,但国家号召,我们就去干了。从最基础的铁路建设理论开始学起。一根25米长的铁轨要靠25个人扛,"一、二、三,地喊着;遇山开隧道,先用炸药包开路,再拿镐和铲子一点点地挖 |

王丹 | 王丹,王宗术的儿子,退伍转业到铁路系统后,参与修建的第一条铁路便是京九线。后在合安高铁庐江轨道板场当一名生产负责人 | 那时候机械化水平已经比较高了,专门的铺轨机、大型的装载设备已经上道。如今我们生产的轨道板是中国自主研发,其中的信息化程度比以前大有提高。从枕木到混凝土轨枕再到如今的轨道板,材质、形态和宽度变化的背后,是速度的要求,是创新的结果 |

王庆林 | 王庆林,王丹之子,大学毕业以后,也进入了铁路行业 | 如今,高铁正线上已经看不到石子的身影,一块块轨道板、一条条钢轨向远处伸去。以前修一条铁路至少得五六年,甚至七八年,如今,省内铁路一般两年就能完成。可见,科技的进步,让铁路建设不再艰难 |

材料 徐光启(1562—1633)著有《泰西水法》《农政全书》等书。他重视荒政,在《农政全书》中用全书三分之一的篇幅论述了备荒救灾的问题。如在《除蝗疏》中说:“凶饥之因有三:曰水,曰旱,曰蝗。”“水旱二灾……此殆由天之所设。惟蝗不然,先事修备,既事修救。人力苟尽,固可殄灭之无遗育。……必藉国家之功令,必须百郡邑之协心,必赖千万人之同力。一身一家,无戮力自免之理。”徐光启还全文抄录明周定王朱辅的《救荒本草》和王磐的《野菜谱》以解决普通百姓饥荒时期的食物问题。

——整编自李志坚《试论徐光启的荒政思想》等

根据材料提炼一个论题,并结合所学知识进行论证。(要求:表述清晰,观点正确,史论结合)

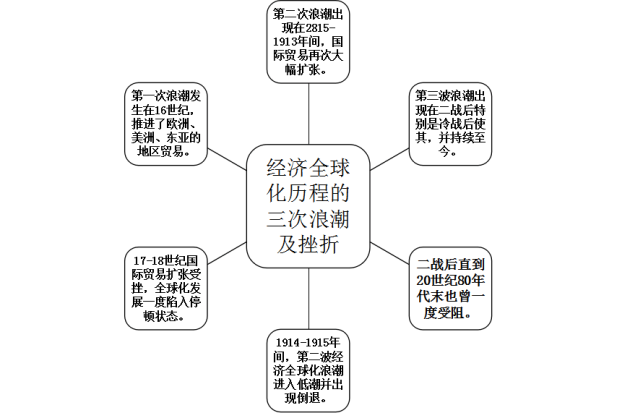

史料展示了经济全球化历程的两种发展状况,结合所学,任选一种发展状况进行论证。

材料:传统社会,婚姻以“事宗庙、继后世”为目的。其仪式,通行六礼。宋以后虽有简化,基本上仍遵循凭媒定娶、尊长主婚、写立婚书或收受聘财之习俗。民间婚姻习俗乃百姓私事,只要不因纠纷告上衙门,多与官府无涉。清末新政时期,四川等省份出于改变婚姻陋习,增加新政经费诸考虑,下令废止民间自拟庚帖,改为购买官方统一印制的婚书。四川省拟定大量白话文告示,广为宣传的同时,赶印了5万份婚书,要求各地三个月内售清。这次改革是政府试图以法律形式规范民间婚姻的尝试,由于民间婚俗根深蒂固,官制婚书费用较高等原因,实际效果非常有限

——摘编自吴佩林《清末新政时期官制婚书之推行》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末新政时期官制婚书推行的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析清末新政时期官制婚书推行的影响。