材料 自商鞅变法运动开始之后,由于其行动与理论的独特性,引起了学者与政治家的强烈关注。其后随着社会实践与文明程度的发展,学界更是把它作为法家治世的一种典型符号象征,进行了深入而又持续的研究。

从变法开始直至今日,对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类不同的认知:第一类,传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类;第二类,传统儒家、道家、杂家等“背道刻暴派”的评判,即以道德为依据对商鞅变法持强烈批判态度,如荀子称商鞅为“盗兵”,孟子批评商鞅“强战”,等等;第三类,近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等;第四类,新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。

——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

根据材料,任选一类关于商鞅变法性质的评判,并结合所学知识予以阐释。

1871年,一支近百人的政府使节团从日本横滨港出发,前往欧洲各国。使节团中包括49名明治高官,这个数字几乎是当时政府官员总数的一半。为了支撑这次庞大的出行,成立刚刚三年的明治政府拿出了当年财政收入的2%……使节团在一年零十个月的时间里考察了欧美12个国家,写下了长达百卷的考察实录。这份实录详细地记录了西方先进的物质与精神文明,为日本日后改革的方向与领域奠定了基础。

1889年《大日本帝国宪法》颁布实施之后,在日本社会生活中时常能见到这些情景:西服流行的同时,和服被当作最华丽的礼服保留下来;酒吧多起来了,茶室依然是人们的精神净地;西洋歌剧开始唱响,能剧和歌舞伎在走向极致;当油画开始绚丽夺目时,日本的浮世绘也成为世界绘画的一大流派。可见,在日本明治维新中,随着西方文明的传入,日本的传统文化也保留了下来。可以说,随着历史的发展,日本文化是外来文化与本国文化重要成分的一种融合,这种融合也是一种最佳的制衡点。

——陈玉婷《“百年维新”带来的强盛——19世纪中期日本明治维新对中国的启示》

依据材料结合所学,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并运用中外历史事例予以阐述。

要求:观点明确,论据充分,史论结合,逻辑清晰。

材料一:法典的律条很简单也很含糊,显然是在习惯法的基础上发展而成的。这部法典保护全体自由公民的利益。个人行为和经济活动有了相对自由;妻子儿女可以靠法律保护自己从父权之下解放出来。

此后平民要求加入行政官员行列。自公元前367年起,执政官职位向平民开放。不久,两名执政官中总有一人出自平民便成为惯例。

公元前287年,平民又一次向贵族挑战。他们离开罗马迁到台伯河北岸。这一行动,迫使霍腾西阿法令得以通过,即特里布会议的决议对全体罗马人具有同等法律效力。平民终于取得了宪法中的主人地位,罗马的民主开始引人注目。

﹣﹣季羡林等主编《从共和到帝国﹣﹣古罗马文明》

(1)材料一中的“这部法典”指的是什么?结合所学,分析从“这部法典”到“霍腾西阿法令”通过的这一时期内,所实施的法律具有怎样的意义?

材料二:

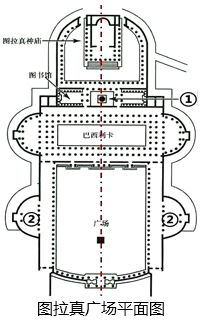

(2)材料二中①②处分别是什么建筑?简述两者所体现的文化价值。

材料三:众所周知,由于种种原因,西方的中世纪文化几乎全部控制在天主教会手中,罗马教皇和教廷是天主教会的最高代表,因而,罗马和意大利也自然成为西方中世纪文化的中心。

人文主义思想产生并迅速地发展于意大利,它把欧洲带入了文艺复兴时代,引导欧洲人乃至整个人类步入了近现代社会。

﹣﹣王军、王苏娜著《意大利文化简史》

(3)阅读材料三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①文艺复兴时期的很多艺术作品利用中世纪宗教艺术的表现形式为合法外衣,进行着革命性和开拓性的艺术创作活动,宣扬了人文主义精神。试以西斯廷小教堂内的壁画为例,论证这一观点。②文艺复兴时期的优秀建筑师们,大都经过人文主义和科学精神的熏陶,并力求于建筑中表现其进步思想。试以圣彼得大教堂为例,论证这一观点。

背景资料:两税法

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cu)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徒为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

------《资治通鉴》卷 226

材料一 两税法推行后,有人批评说:每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽(身为宰相)《翰苑集》卷 22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳, 不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘。

——《白居易集》卷 2《重赋》

材料二 今天看来,杨炎创行的两税法的确有着界标性的意义:

其一,征收对象面扩大了。即使不增加每户每亩的税额,国家的收入也会增加,这便从大背景上减缓了中下层平民的税役负担。

其二,更主要的,是改变了租庸调征收以人丁为本的方式,实行以土地为依据征税的新方法。地税是履亩而税,户税虽然按户征派,但分户等高下,户等又依据资产主要是王地多少来划分,事实上也是依据地亩而征;分夏、秋两次征收,以适应当时大部分地区普及二作制的情况,也反映出两税与地亩的密切关系。这个变化是由于均田制崩波后各民户土地占有不均,并且悬殊越来越大的实际情况导致的,杨炎的主观目的是保证税收的顺利实现,在客观上却有着积极的意义。这不仅仅是因为科税由人丁转向地亩间接地松弛了官府对人丁的人身控制,也不仅仅是因为改变了以往各民户占有土地数量不同而租调无差别地征收的弊病, 使中下层农民减轻了负担,使税收趋向合理化,这只是对当时的积极作用;更应看到的是, 按地亩征税顺应了税制发展的历史趋势,结束了汉末以来赋役制度的混乱状态,并为宋代以后的税制理顺了方向。

——曹大为、赵世瑜等《中国大通史》

阅读材料,谈谈你对两税法不同看法的认识?(逻辑清晰,史论充分)