材料一 孟子曾经与齐宣王讨论治国的问题,他以欣赏音乐做比喻,对齐宣王说,如果大王在这里快乐地欣赏奏乐,老百姓们却生活困苦,满是怨恨,这是大王不能与民同乐;相反,如果大王在这里快乐地弹奏音乐,老百姓们也能欢天喜地,安居乐业,这是与民同乐。如果君王能与民同乐,那就可以使天下归服了。

——整理自《孟子·梁惠王》上

材料二 宋朝的儒家学者把儒学拓展提升到一个全新的阶段,他们使儒释道三家为基干的思想大汇流得以呈现。宋儒的特殊可贵在于,宁可跨越百代,也要直接与孔孟对话,他们让千年前的圣人活泼泼地站在他们的当下。复活孔孟和回归六经,是他们的学术旨趣,也是文化理想,为此他们建构了“理”的世界。先秦儒学主要讲“礼”,很少讲“理”。宋儒既讲“礼”,又讲“理”,主要讲“理”。中国由唐代的“诗性王国”进入到宋代的“理性王国”。

——摘编自刘梦溪《为生民立命: “横渠四句教”的文化理想》

材料三 王阳明的心学体系围绕着发明本心的“良知”这一核心而展开,他发展了孟子的“良知”思想,认为天理即是良知: “见父自然知孝,见兄自然知弟(悌),见孺子入井自然知恻隐,此便是良知不假外求。”即人伦道德应是人人头脑中所固有的命题。在本质上,阳明心学虽然与程朱理学“同植纲常,同扶名教,同宗孔孟”,但是在当时却以反程朱理学的面貌出现,主张“以吾心之是非为是非”,突出了个体的自我道德修养,一时间“门徒遍天下,流传逾百年”。王学中摆脱传统束缚、冲破思想禁锢的精神对晚明已降的思想发展起到过积极作用,对于朝鲜、日本也有一定的影响。

——摘编自张岂之《中国历史新编·古代史》

(1)结合所学,指出材料一所体现的孟子的政治思想,简述孟子思想产生的时代背景。(2)依据材料二和所学,简要分析宋朝儒家学者是如何“把儒学拓展提升到一个全新的阶段”的?

(3)依据材料三和所学,分析阳明心学的特点及影响。

材料一 《孟子》中讲:“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正。 一正君而国定矣。” “徒善不足以为政,徒法不能以自行。”

《荀子》说 :“治之经,礼与刑,君子以修百姓宁。明德慎罚,国家既治四海平。”

材料二

《唐律疏议》规定“五刑”即笞、杖、徒、流、死。笞者,击也,又训为耻。徒者,奴也,盖奴辱之。规定的十大恶行,不孝为其中之一,责骂父母者以谋杀论处,父母身故密不举哀的判处流刑;唐太宗作《帝范》,可视为帝王之家的家训,唐朝有很多士人编撰家训,如王方庆作《王氏训诫》,柳玭作《戒子孙》等,家训重“忠孝”教育;《新唐书·柳公绰传》中说“家法备,然后可以言养人”;宰相崔祐甫曾云:“能君之德,靖人于教化,教化之兴,始于家庭,延于邦国,事之体大。” |

宋朝编的《宋刑统》条目与《唐律疏议》基本相同,《天圣令》以唐令为蓝本。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。 |

明朝制定《大明律》,以唐律为蓝本,司法重视“例”,修订《问刑条例》;乡约宣讲朱元璋的“六谕”,用《大明律》来解释“六谕”;清朝沿袭明律,制定《大清律例》,乡约也延续明朝模式。 |

(2)阅读材料二,结合所学,简述唐朝至清朝前期法律与教化的演进,并谈谈你的看法。

材料一 先秦诸子对劳动教育有着深刻的理解。《论语·子路》中说,“子路问政。子曰:‘先之,劳之。’请益。曰:‘无倦。’”孔子说:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。”春秋时期的敬姜教育子弟“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生”。墨子教育子弟“故圣人作诲男耕稼树艺,以为民食”。孟子说:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。”

——摘编自何杨勇《先秦儒道墨三家的劳动教育思想与启示》

材料二 英国经济学家贝勒斯是提出学校劳动教育思想的先行者,他认为,必须对儿童进行劳动教育,他提出要创办工业学校,“工业学校应使富人有利可图,使穷人能过上一种丰衣足食的生活,使青年能受到良好的教育。”亚当·斯密(1723—1790年)也说:“假使普通人民的儿童有时在学校学习的但于他全无用处的一知半解的拉丁文取消不教,而代以几何学及机械学的初步知识,那么,这一阶级的文化教育,也许就会达到所可能达到的最完善程度。”

——摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

(1)根据材料,概括先秦的劳动教育思想,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括17、18世纪英国劳动教育思想的特点并分析其主要原因。

材料 黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,“百家皆言黄帝”。

孔子曰:“黄帝者……以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。治民以顺天地之纪……播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。”

——《大戴礼记•五帝德》

黄帝之治天下,使民心一(使百姓保持质朴本真之心),民有其亲死不哭而民不非也。

——《庄子•大宗师篇》

神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。

——《商君书•画策》

阅读材料,比较诸子笔下黄帝形象的异同,结合春秋战国时期的思想状况,说明异同产生的原因。

(1)孔子生活时代的社会有哪些主要特征。为此,他提出了哪些主张?

(2)请写出唐代以来儒家学说受到愈加明显挑战的具体表现。两宋时期新儒学体系的核心又是什么?

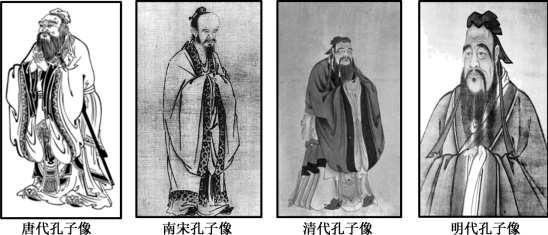

(3)归纳上述孔子像共同的形象特征。从文化视角看,这种共性可说明什么问题?

材料一 子贡问政。

子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先。”

曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先。”

曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”

——《论语·颜渊》

材料二 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(百姓)而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯为大夫……”

——《孟子·尽心章句下》

材料三 “君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”

——《荀子·王制》

材料四 “以人随君,以君随天……屈民而伸君,屈君而伸天”

——董仲舒《春秋繁露·玉杯第二》

请回答:

(1)前三段材料集中反映了先秦儒家的哪一重要思想。

(2)材料一中孔子认为治理国家最关键的一条是什么?结合所学知识指出孔子认为要达到这一目的,统治者应怎么做。

(3)材料二主要反映了孟子的哪一观点?结合所学知识回答,依据这一观点,孟子认为统治者应该怎样做。

(4)荀子提出的“舟水之喻”,后世不少统治者都以此为鉴,举出一典型事例。

(5)材料四中董仲舒的观念与前三则材料有何区别。