材料一 在先秦诸子学中,对后来中国思想文化影响最大的是儒家学派。儒学最关心的是现实的人如何成为真正的、理想的人的问题,历史上几乎每一个儒家学者都要对人性问题发表自己的见解。他们希望从人的本性是什么,推论出现实的人应该怎么做人,进而推论出一个理想社会应该是什么样的社会。儒家关于人的基本看法是,“天行健,君子以自强不息”,天地运行,人道自强,人人通过学习和实践努力,都可以成为理想的人。所以,儒学也可以称为“人学”,即关于人的学问。

材料二 春秋战国时期在社会变动的大背景下,形成“百家争鸣”,儒学兴起;汉代董仲舒全面论述了以儒家礼治思想作为治国根本策略的必要性,此后,儒学成为社会的主要思潮;唐代是中国古代思想文化发展的新高峰,文化心态开放进取,儒、释、道以及各种思想资源交汇渗透,向融合的方向发展,为以后的理学奠定了基础;宋代出现了中国思想史上前所未有、博大精深的理论思维——新儒家学说,建构了融通天、地、人的精致哲学体系;明清中国社会的内部结构开始出现缓慢而重大的变化。心学的出现、启蒙与经世思潮的传播、理学的复兴、考据学的兴起等都是此时期学术思想领域的重要现象。

——以上材料均摘编自张岂之主编《中国思想文化史》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举儒家学派可以称为“人学”的思想主张。(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、思想文化等角度分析中国古代思想发展的原因。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈 严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”;孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”;韩非认为“以法为教”“法不阿贵”;墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的源头活水,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

材料三 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一并结合所学,指出百家争鸣出现的背景。

(2)据材料二,概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料三并结合所学,概括材料三中的观点并简析其对儒学发展产生的影响。

材料一 孔子以“仁”为核心,主张“为政以德”。《论语》记载:“子贡问政。子曰:‘足食,足兵,民信之矣。’子贡曰:‘必不得已而去,于斯三者何先?’曰:‘去兵’。”孔子认为“百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?”又主张统治者“施取其厚,事举其中,敛从其薄”。孟子将孔子的仁爱理论发展为“仁政”的政治统治理念,主张将礼乐教化渗透于人民的日常生活中。

认为统治者要在纷争的战乱中取得胜利,不能单纯地凭借武力征讨,最关键的是实现民心的归向和支持。统治者要想获得民心,则必使百姓有“恒产”。孟子提出了“大农业”的概念,将林、牧、副、渔都纳入民生的范畴进行综合发展。

材料二 管子将人民对粮食的依赖性上升到国家的层面,统治者要实现社会秩序的稳定和统治的巩固,那么就必须保证人民无口腹之忧。管子对农业生产条件进行了细致的考察,将土壤及其产物分为九十种,建议当地生产者因地制宜,发展生产。商鞅大力实施其“农战”思想。在他看来,国家之强弱的关键在于粮食的多寡。商鞅将农业和战争紧密结合,以农养战,以战促农,把全国大部分劳动力都束缚在土地上,使其成为耕作者,从事农业生产,提高粮食产量。农民平时生产,战时则从戎打仗。为配合“农战”的顺利推行,他还提出限制人口流动,限制士大夫所养食客数量。

——以上材料均摘编自向德富、赵川《先秦儒法两家重农思想之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括儒家和法家重农思想形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析法家重农思想的影响。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联接的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的。……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

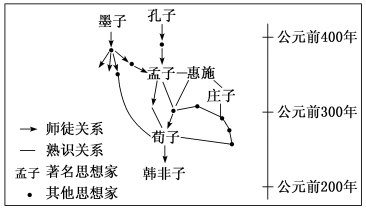

材料二 《诸子百家关系图》。

——摘自《世界:一部历史》

(1)上述材料体现了战国时期思想文化领域的什么特征?

(2)结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

(3)结合上述材料和所学知识,概述百家争鸣的历史意义。

材料一 春秋战国时期,伴随着社会大变革,中华文化开始勃兴,古圣先贤纷纷著书立说,在思想领域出现了“百家争鸣”的局面。诸子各陈其说,形成了不同的学派。

材料二 某中学七年级(1)班屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开了紧急会议,但大家意见不统一,争论起来。劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”生活委员:“不过扔几张废纸而已,用不着过多地妄加干预,犯点小错误是成长过程中不可避免的,他们会认识到错误并加以改正的。”

(1)根据材料一分析“百家争鸣”局面出现的原因。

(2)材料二中,劳动委员、班长和生活委员的观点分别蕴含了诸子百家哪三家学派的观点?

(3)战国时期哪一家的学说最受当时的统治者重视?为什么?

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。

为政在人……其人存则其政举,其人亡则政息。

——孔子

民为贵,社稷次之,君为轻。

行有不得皆反求诸已,其身正而天下归之。

——孟子

以善至者待之以礼,以不善至者待之以刑。

——荀子

材料二 “无为而治”的治国理念为西汉统治者所采用,有着深刻的社会原因。经历了秦朝暴政和秦末农民起义,劳动力锐减,大都城的人口不到战前的三分之一,普通百姓手中没有余钱,也无余粮向国家缴纳赋税,社会上普遍流行着反战的情绪。西汉初期主持朝政的几位丞相也都是黄老学派的拥护者,譬如曹参,他在担任齐国相时就用此法治理齐国,结果齐国政治清明、经济发达、社会秩序良好。

——李哲《道家思想与两汉政治》

经过文景之治,西汉社会出现了经济繁荣的景象。然而,由于汉初实行分封制的结果,到文、景以及武帝时期,中央集权与地方封建割据势力、宗族地主连同富商大贾之间的矛盾,已经成为当时社会的主要矛盾,其实质是坚持中央集权的地域化地主封建制和坚持带有奴隶制残余的血缘宗亲分封制之间的矛盾。此外,农民与地主的矛盾作为封建社会的基本矛盾已有所发展。此时与北方匈奴的民族矛盾也已发展到非解决不可的地步。

——王珺《从“黄老刑名之学”到“独尊儒术”》

(1)根据材料一,概括先秦儒家学者的治国思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉时期治国思想的变化,并分别分析这两种思想形成的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明治国思想与所处时代的关系。