材料一 东周前半期称为春秋,公元前475年以后即战国时期。……春秋时期的社会状况较西周发生了很大变化。战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,由此形成了“百家争鸣”局面。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 ……士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣,当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳。

——人民教育出版社《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明春秋战国时期出现百家争鸣局面的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举战国时期儒家学派和法家学派的代表人物及其主张。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括百家争鸣的影响。

材料一 春秋战国时期,伴随着社会大变革,中华文化开始勃兴,古圣先贤纷纷著书立说,在思想领域出现了“百家争鸣”的局面。诸子各陈其说,形成了不同的学派。

材料二 某中学七年级(1)班屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开了紧急会议,但大家意见不统一,争论起来。劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”生活委员:“不过扔几张废纸而已,用不着过多地妄加干预,犯点小错误是成长过程中不可避免的,他们会认识到错误并加以改正的。”

(1)根据材料一分析“百家争鸣”局面出现的原因。

(2)材料二中,劳动委员、班长和生活委员的观点分别蕴含了诸子百家哪三家学派的观点?

(3)战国时期哪一家的学说最受当时的统治者重视?为什么?

材料一 今铁官之数曰:一女必有一针一刀,若其事立;耕者必有一耒一耜一铫,若其事立;行服连轺辇者必有一斤一锯一锥一凿,若其事立。不尔而成事者天下无有。

——《管子·海王》

材料二 公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。

——《吕氏春秋·审分》

材料三 人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《道德经》

材料四 孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

——《孟子·尽心下》

(1)材料一反映了春秋时期生产工具发生了怎样的变化?分析这一变化对当时社会产生的影响?

(2)材料二中的“公作”“分地”各指什么?

(3)材料三和材料四是我国古代思想家们关于和谐社会的观点,请分别概括出其侧重点。

(4)从材料三和四中你获得了什么启示?

材料一

图一春秋战国时期的生产工具 |  图二废井田开阡陌 |

材料二 西汉刘向在《<战国策>书录》中说:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。……国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。”

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

——摘自普通高中教科书《历史(必修)·中外历史纲要(上)》

材料三 民本思想滥觞于殷商至西周。孔子提出了“仁”的学说,主张“为政以德”。孟子集西周以来民本思想的大成,提出了“仁政”学说,主张“民贵君轻”。此外,儒家的思想家们还提出了“众恶之,必察焉;众好之,必察焉”“民事不可缓也”“治国之道,必先富民”等民本思想。

——摘编自游唤民《先秦儒家民本思想论》

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)解读材料二,概括春秋战国时期出现的历史现象,并从政治文明演进的角度指出其发展趋势。

(3)根据材料三,指出春秋战国时期儒家民本思想的关注重点有哪些。

材料 孟子生活于战国中期,其间“七雄”争霸,相互倾扎,战争频繁。孟子认为,只有天下“定于一”,社会才能稳定,生产才能发展,百姓才能乐业。而要天下“定于一”,只有统治者实行“仁政“不嗜杀人”才能实现。可见,孟子反对诸侯为了私利互相侵夺,期望尽快结束混战的局面。孟子继承了前人“民惟邦本,本固邦宁”和“民者,君之本也”的思想,重中“天听自我民听,天视自我民视”的观点,并首次提出“民贵君轻”的著名论断。孟子这一思想和主张,明显是对君主独断专行的限制,反映了新兴地主阶级要求参政的强烈愿望,在一定程度上也代表了民意。孟子主张建立“恒产制”,成为中国历史上第一个为私有制之建立而辩护的人。孟子理想中的“恒产制”是为政者按其爵位等级和官序封给不同数量的土地,农民每户“五亩之宅,树之以桑”,“百亩之田,勿夺其时”,使“黎民不饥不寒”。他批评为政者设关卡、颁禁令阻碍商贸业发展时说:“古之为关也,将以御暴,今之为关焉,将以为暴!”孟子还主张加强市场管理,反对“垄断”,保证公平交换,并认为只有这样,才能促进商贸业的发展。

——摘编自宋绍光《论孟子游说中的应时思想》

(1)根据材料,概括孟子针对战国中期的社会状况提出的主要应时思想。

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明孟子这些应时思想的意义。

材料一 仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣。夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《《战国策》书录》

材料二

图1战国时期牛耕图 |  图2战国时期铁农具 |

材料三 春秋时期的社会状况较之西周发生了很大变化……技术进步和产量提高增加了公社农民在“私田”上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。针对这种情况,统治者不得不逐渐改变剥削方式。

——张帆《中国古代简史》

材料四 战国时期,面对竞争日益激烈的政治形势,各国统治者争相招揽人才,这些人才大多数都来自于士阶层。于是士的社会地位同以前相比更加显赫,……士人求仕最常用的办法是游说自荐。一个普通士人若通过游说国君,即可骤列高位,拔居要津。如商鞅初入秦就是通过游说得到秦孝公重用。……随着聚徒讲学风气的盛行,收有门徒的士人往往被尊为“夫子”,其“率徒讲学,辩其谈说”,声势比一般士人更盛。各国养士之风盛行,最著者如齐国的稷下学宫,名流荟萃。其他如齐国孟尝君、赵国平原君、魏国信陵君、楚国春中(申)君,食客都达3000人以上。战国士人有着较强的自尊自主意识,号称“从道不从君”,在后世大一统专制王朝的统治中,这种意识仍然长期存在。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料五 中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”。

——冯天瑜等著《中华文化史》

请回答:

(1)依据材料一和二,说明春秋战国时期的社会变化。结合所学,总结当时各国是如何应对上述状况?

(2)依据材料三及所学,请以商鞅变法为例说明秦是如何“改变剥削方式”的?

(3)根据材料四并结合所学知识,指出春秋战国时期士阶层活跃的原因,并简要说明其意义。

(4)根据材料五并结合所学知识,指出春秋战国时期“私学文化”中分别代表“民本思潮”和“专制主义”的思想流派及代表人物。

材料一:自孔子卒后,七十子之徒,散游诸侯……天下并争于战国,儒术既绌焉。然齐鲁之间,学者独不废也。于威、宣之际,孟子、荀卿之列,咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。

——司马迁《史记·儒林列传》

材料二:当时(西汉)的儒学者们,适应历史的需要,勇敢地负起复兴儒学的重任:一是要恢复儒学的正统地位;二是要恢复与保护儒家经典;三是要深化儒经研究。

材料三:在宋明理学思潮中,理学家在儒学理论创新方面,也十分典型。“理学”,是中国封建社会后期居主导地位的意识形态。它的创立,既符合社会政治方面的需要,又有其理论思维内在逻辑的必然。

——材料二、三均摘自黄钊《应当高度重视儒学的创新与发展》

(1)据材料一并结合所学知识,分别指出孟子和荀子对孔子核心思想的继承与创新。

(2)据材料二并结合所学知识,“恢复儒学的正统地位”最重要的是迎合汉武帝的政治需要,对此,董仲舒提出了哪些主张?

(3)据材料三并结合所学知识,理学是如何对传统儒学进行创新的?列举北宋理学家核心思想。

(4)综合上述材料,儒学的继承与创新在今天有何现实意义?

材料一

图一 |  图二 |

材料二 战国时期的百家争鸣

| 观点一 为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。 | 观点二 祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。 | 观点三 天下兼相爱则治,交相恶则乱。 | 观点四 万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其成势也。 |

(1)根据所学知识,简述与图一相比,图二所示时期在政治、经济、民族关系方面的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,指出观点一、二、三、四分别所代表的学术流派。

材料一

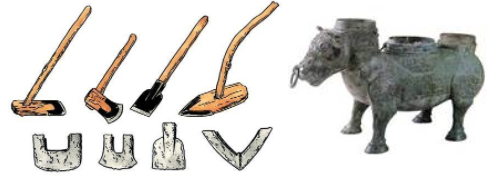

战国时期铁制农具复原图 春秋牛尊(山西浑源出土)

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

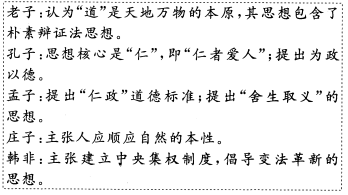

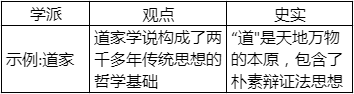

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加、以印证。

材料一 有子(孔子弟子)曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本与!”

——《论语·学而》

材料二 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

材料三 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料四 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一,指出仁的根本是什么?结合所学知识,列举春秋战国时期儒家有关仁的政治主张。

(2)概括材料二中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景?

(3)依据材料三中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(4)依据材料四,董仲舒所处时代的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?其本质有何特点?