材料一:元统一后设置行中书省,于地方事务无所不统;在全国的名藩大府及边微要地都屯戍重兵。解除长期以来南北间商业贸易的禁令,并设立驿传,取直大运河,创行海运。规定“凡宋无名之赋,一切调除之”。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货。

——据周良霄《元史》

材料二:中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。在原有州县的基础上,金人在各处驻扎戍军,称为“猛安”“谍克”,蒙古也有由不同族群混合的“探马赤军”戍防冲要地点,他们的后裔都留在汉地,丰富了汉地的人口成份。辽金元的统治,凝聚了北族的共同意识,对汉地也有深刻影响,抹去了中国北方大族的传统势力。

——据许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,概括元统一后采取的经济措施。

(2)根据材料二,概括辽金元国家治理的整体特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献。

材料

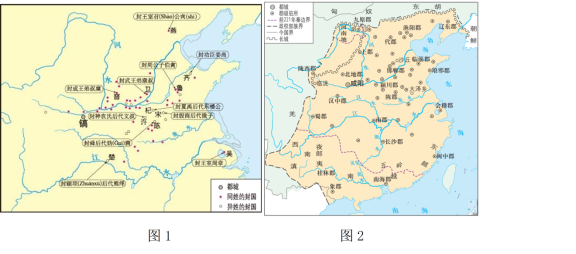

图1 |

图2 |

材料一 从公元前三千纪中叶开始,黄河中游、长江中下游地区一些规模达到上百万平方米的大型聚落呈现出了有别于普通聚落的超常特征。这类大型聚落有山西汾河河谷的陶寺城址、长江中游江汉平原的石家河聚落群、长江中下游杭嘉湖平原的▲城址等。据考古发现,陶寺中期城址面积有300万平方米以上,这是中国龙山时期最大的城址之一;城内有宫城、观象台、普通居民区、仓储遗址、手工业作坊、墓地和道路等多种遗存。在城南小城内,发现大墓一座,墓内有玉钺、琮、璜、玉石兵器,以及成组的彩绘漆木器和彩绘陶器等陪葬品,还随葬10具完整的猪骨,显示墓主相当富有……这种大型聚落可称为中国古代初期的城市。

——摘编自牛世山、杨婧雅《中国古代初期城市的营建考察》

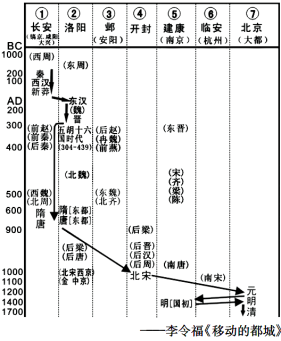

材料二 1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都,是北京成为王朝都城的开始。后来元朝在金中都东北兴建大都。明朝前期迁都北京,位置比元大都略微南移。明朝嘉靖年间,又在北京城南面加修外城。北京具有交汇南北,控驭全国的地理优势。但建都北京一个主要的困难是北方粮食产量低,不能满足京师的粮食需要,为此统治者既建都北京,复决策借粮东南。

——摘编自《中外历史纲要(上)》、王培华《元明北京建都与粮食供应》

材料三 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市区域显著扩大,形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州手工业各行业都有不同程度的进步,并出现了新的经营方式。府城东半城以丝织业发达著称,西半城以商品流通、商业贸易著称。苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一条新道路,这条道路与“开封型”城市(如开封、北京等)截然不同,被傅衣凌先生称为“苏杭型”城市发展道路。

——整理自李伯重《工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州》等

(1)阅读材料一、写出“____”的城址名称,并以山西陶寺遗址为例,概括中国古代初期城市的“超常特征”。

(2)根据材料二、指出“金元明北京城址变迁图”中元大都城址所对应的序号。结合所学,简述元朝统治者为实现“借粮东南”在交通领域所采取的举措。

(3)根据材料三、结合所学,指出苏州出现的“新的经营方式”,并用一句话概括“苏杭型”城市发展道路的内涵。

材料一 下列三图为我国古代部分朝代疆域示意图

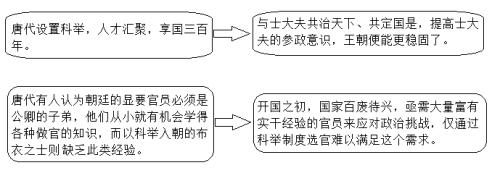

材料二 开国议政假设你是宋初的决策者,需要做出一项重要的决定——是否大力推行科举制。决策之前,你需要考略的因素如下

(1)分别写出图1、图2和图3分被对应的政治制度?并说出图2这种制度在管理形式和官员任命上有什么突出特点?图3所示制度的历史作用是什么?

(2)据材料二和所学知识,说说科举制相比之前其他选官制度有何进步?假如你是宋初的决策者,你会做出怎样的决策?理由是什么?

材料一 辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区,南宋出现了“江、浙、湖、湘、闽、广、西北流寓之人遍满”的情况,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成和发展。辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度,辽“官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,西夏“曲延儒士,浙行中国之风”,金仿汉制行科举。两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展。

-摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料二 元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

-摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

(1)根据材料一,概括指出辽宋夏金时期中华民族一体化进程的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简析忽必烈的大一统实践的历史意义。

材料一 随着秦汉时期统一政权的建立,“中国”一词开始代表中央集权制的统一国家。元、明以来,“中国”作为国家名称被正式使用,特别是在与西方国家的交往中。对内一般以朝号自称,对外则称“中国”。

材料二 严复指出:“国家为有机体,斯其演进之事,与生物同。”天演之理为国家求“新”提供了理论支持,极大地促进了“新”字与“中国”一词的结合。康有为最早提出建立一个“新中国”设想。维新思潮和进化思想使“新中国”概念逐渐得到民众认同。1900年前后,“新中国”一词开始被频繁使用,“新中国”的概念内涵和话语使用不断发展,立宪、共和一度成为不同群体的“新中国”理想,“新中国”话语不断唤醒着国人对现代民族国家的认知。

——以上材料均摘编自王玉玲《清末民初“新中国”一词的概念内涵与话语演进》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简述“中国”一词内涵的变迁。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“新中国”一词出现的时代背景及意义。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一都城,围绕“都城选址与国家治理”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料一中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。自秦以来,锤二千年,虽百王代兴,时有改革,然观其大义,不慎悬殊。

——夏曾佑《中国古代史》

(1)根据材料-并结合所学知识,指出西周和秦汉治理地方的主要举措。简述秦汉大一统国家对中国历史的意义。

材料 二要全面理解“大一统”的演进,游牧民族是不可或缺的重要内容。基于生活方式的差异,北方游牧区和南方农耕区,时而通过贸易,时而通过战争而彼此发生关系。在没进入南方以前,他们的压力促使南方形成以农耕区为主体的大一统;在进入中原之后,他们大多积极学习中原的生产方式,政治制度和文化,与原有的中原政权分享或争夺正统;而从元朝到清朝,中华大一统格局得到极大的拓展和深化,向“大中国”时代迈进。

——摘编自李勇刚:《天下归心:大一统国家的历史脉络》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝开启了“大中国”时代的依据。并概述古代游牧民族在中华大一统格局中承担的作用。

材料一:

秦朝形势图

材料二:唐太宗的民族政策,虽也是处于封建社会中统治者的一种羁縻政策,以扩大自己的统治基础,但它不是限制,而是有意加强民族间的交往与联系。给于少数民族首领以优待,封官进爵,并且给予其部族以优厚的安置,进而削弱民族隔阂,最终实现同化的目的;同时通过民族间的经济联系与贸易往来,在民族交往中实现多元发展。

——摘编自田小飞、王延庆《唐太宗的民族政策及民族观》

材料三:元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》

(1)指出材料一的地图反映秦朝在地方实行怎样的制度,结合所学分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝民族政策的影响。

(3)根据材料三,概括作者从哪些角度阐述“中国观”在元朝的转换。

材料一 由于蒙古大汗一直以漠北草原作为国家本位,只将汉地看做大蒙古国的东南一隅,从未考虑过针对其特殊状况因地制宜地进行管理,结果导致中原汉地出现混乱局面,百姓处于水深火热之中。……后来,蒙古汗室内部出现了对汉文化有所了解的人物,即忽必烈,他先在邢州、汴梁、京兆等地推行“汉法”,收效显著。到他依靠汉地人力物力的支持登上汗位后,有计划地采用了一系列中原王朝的典章制度和统治经验,如建立年号、国号;建立汉式官僚机构;定都大都;推行发展农业生产、尊崇儒学的政策等等。

——张帆《中国古代简史》

材料二 随着元朝帝国的扩张,游牧文化粗放的自然历法已经与帝国不相匹配,元按中原王朝的方式制定了精确性超越前代的《授时历》,皇帝御书蒙古文字于其上,然后颁行全国。蒙古人对中原历法体系的接受,其实也是对背后的一套天道循环时空观念、五德天命转移的政治神学、历法正朔颁赐所代表的朝贡制度体系的接受。

……游牧世界与农耕世界的对立、互动、互融,形成了王朝时代的“(统一)天下”,理解中国的关键就是要从这种双向、动态的“势”去把握。夷夏阴阳二维,缺少任何一方,都不成其为中国。

——摘编自韦兵《从中原王朝到民族国家:时间观与边疆形态的“进步”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳蒙古族统治者在不同时期对中原文明态度的阶段性特征。

(2)中国古代“游牧世界和农耕世界对立、互动、交融”的方式有很多,请结合所学知识,任选其中一种方式加以阐述。(要求:明确写出一种方式,阐述要有具体史实,注意史论结合,表述清晰)